В сборнике, включающем произведения более 50 авторов, русский литературный футуризм представлен как широкое, неоднородное авангардистское художественное течение. Авторы сгруппированы по реально существовавшим творческим объединениям («Гилея», «Центрифуга», «Лирень», «4Г», эгофутуристы, «Мезонин поэзии» и др.), что позволяет наметить более тонкую дифференциацию в рамках футуризма как целого. Произведения большинства публикуемых поэтов не переиздавались с 1910-х – 1920-х годов. Печатаются стихи художника П. Филонова, выдающихся филологов Р. Якобсона и В. Шкловского, текст знаменитой оперы А. Крученых «Победа над солнцем» и пр.

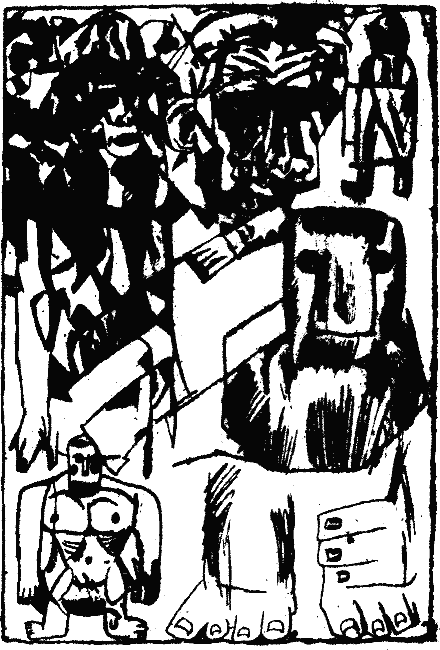

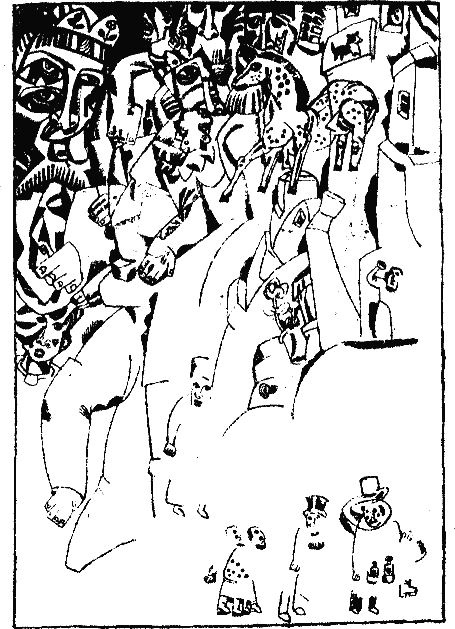

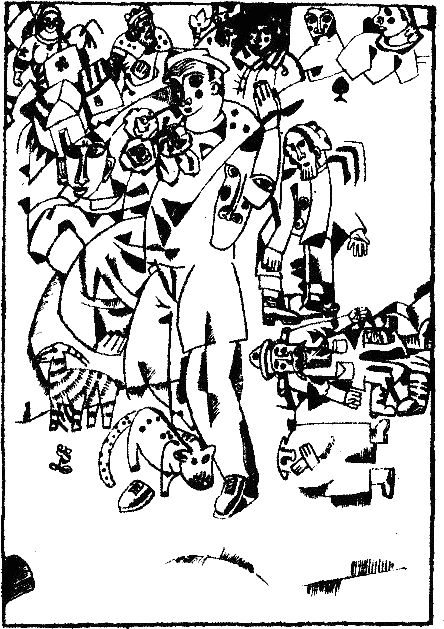

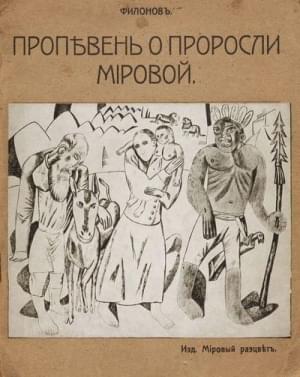

Воспроизведены оригинальные издания Хлебникова («Ночь в Галиции»), Маяковского («Владимир Маяковский»), выполненные П. Филоновым и Д. и В. Бурлюками, книга Филонова «Пропевень о проросли мировой» с иллюстрациями автора, стихи Н. Чернявского в авторском оформлении.

Издание снабжено биографическими справками об авторах. В Приложение включены основные программные манифесты и декларации русских футуристов.

Поэзия русского футуризма

Поэзия русского футуризма

Русскому футуризму и его отдельным представителям посвящены многие десятки исследовательских и критических работ. Львиная доля их долгое время приходилась на изучение В. Маяковского, но теперь как объект литературоведческого осмысления к Маяковскому решительно приблизился В. Хлебников, сделан прорыв и по другим направлениям. Вместе с тем и на сегодняшний день трудно назвать другое поэтическое течение в русской литературе XX века, которое подверглось бы такому же противоречивому и переменчивому освещению, как футуризм. И дело не столько в живучести тенденциозно-однобокой оценки футуризма, которая была узаконена в советском литературоведении (оценку нетрудно переменить на противоположную, по принципу «наоборот»), сколько в действительной сложности и запутанности самого явления, не поддающегося нормативным определениям даже в некоторых своих главных и вроде бы очевидных сторонах.

В настоящей статье учтены работы В. Шкловского, Р. Якобсона, Н. Харджиева, Н. Степанова, В. Перцова, 3. Паперного, В. Маркова, Р. Дуганова, В. Григорьева, А. Парниса, А. Крусанова и других исследователей, различающиеся по подходу к футуризму, и высказаны свои идеи. Задача статьи заключается в том, чтобы представить в основных чертах картину футуристического движения и показать особенности поэтики футуризма на уровне общих тенденций и, главное, на примере индивидуальных художественных решений и конкретных произведений.

В статье использованы отдельные фрагменты прежних работ автора, но в целом она написана заново, специально для настоящего тома, с учетом его состава и построения. По замыслу составителей, персональные справки-портреты должны как бы продолжить вступительную статью, сосредоточив внимание на восприятии футуристов современниками и тем конкретизируя, в лицах, живую историю движения. Некоторые важные вопросы, опущенные или едва затронутые в статье, передвинуты еще дальше – в примечания к соответствующим текстам. В свою очередь, автор справок-портретов и примечаний стремился не повторять сказанного в статье.

В марте 1910 года в сборнике «Студия импрессионистов» было напечатано стихотворение В. Хлебникова «Заклятие смехом». И почти одновременно, чуть погодя, вышел сборник «Садок судей», который принято считать началом русского футуризма как направления. В истории литературы это Садок 1, потому что позже, весной 1913 года, появился «Садок судей II».

Книга «Садок судей», по воспоминаниям одного из ее авторов, Василия Каменского, «с оглушительным грохотом разорвалась… на мирной дряхлой улице литературы»[1]. Особенного взрыва на самом деле не было, и «яркоцветная» окраска сборника для критиков вполне исчерпывалась рисунком дешевых обоев, на оборотной стороне которых сборник был напечатан. «Обойные поэты», «клоуны», «курам на смех» – уровень первых выступлений футуристов оценивался критикой как ничтожный, псевдопоэтический. А между тем «Садок судей» открывался стихами В. Каменского (среди них «Чурлю-Журль»), которые, наряду с хлебниковскими «смехачами», прокладывали один из важнейших путей футуристического творчества; представлены в сборнике Давид и Николай Бурлюки, Елена Гуро; а главное – в значительном объеме опубликован Хлебников: именно в Садке I появились ныне знаменитые «Зверинец», «Журавль» (первая половина поэмы), «Маркиза Дэзес». Это поэты, очень скоро назвавшие себя «будетлянами», «гилейцами» и вошедшие в историю литературы как кубофутуристы. В конце 1910 года (дата на обложке – 1911) выходит роман В. Каменского «Землянка» – лирическая проза, перемежаемая стихами. В 1912 году появляются первые литографированные книги футуристов, среди них «Игра в аду» А. Крученых и В. Хлебникова. А параллельно (1911) утверждает себя эгофутуризм Игоря-Северянина.

Программное значение для определения принципов кубофутуризма имел, конечно, манифест в сборнике «Пощечина общественному вкусу», сочиненный в декабре 1912 года Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В Хлебниковым. За ним последовал второй – манифест в альманахе «Садок судей II» за подписью Д. и Н. Бурлюков, Е. Гуро, В. Маяковского, Е. Низен, В. Хлебникова, Б. Лившица и А. Крученых. Во втором случае авторы манифеста представляют главный поэтический состав кубофутуризма (группы «Гилея»). Отсутствует лишь В. Каменский, который после «Землянки» на время, до конца 1913 года, выключился из активной литературы, посвятив себя авиации. И Екатерина Низен, сестра Елены Гуро, выступала как прозаик, а не поэт.

Эти (и другие) коллективные заявления формулировали позицию кубофутуризма в общем виде. Конкретизацию давали индивидуальные выступления. В статьях и публичных докладах футуристов (о докладах можно судить по афишным тезисам и отчетам прессы) тоже доминировала групповая идеология. Но в них очевидны индивидуальные различия авторов и иногда, в рамках целого, моменты внутренней полемики. Статьи-декларации В… Хлебникова, А. Крученых. В. Маяковского, Д. Бурлюка и Б. Лившица теснее соприкасаются с их поэтическим творчеством и подчас могут служить конкретным комментарием к стихам.

Пик вызывающей, агрессивной активности кубофутуризма приходится на 1913 год и первую половину 1914-го, до начала Первой мировой войны. Новые коллективные и индивидуальные сборники с эпатирующими названиями («Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Я!», «Взорваль», «Танго с коровами» и т. п.), постановка в Петербурге трагедии «Владимир Маяковский» и оперы А. Крученых – М. Матюшина «Победа над солнцем», прошумевшее по южным городам России турне Маяковского. Д. Бурлюка и Каменского – все это тогда воспринималось вживе, возмущало или привлекало. Футуризм стал входить в моду: новые сборники раскупались, а за Садок I – уже раритет – в 1913 году платили 50 рублей. Но футуристы не просто обратили на себя внимание – они заставили думать и говорить о себе всерьез. В спор о футуризме включились виднейшие представители тогдашней литературы. Первым был В. Брюсов: уже в марте 1913 года появилась его статья «Новейшие течения в русской поэзии. Футуристы», и в дальнейшем он неоднократно писал о футуризме, расширяя и углубляя анализ. Парадоксальным и эффектным критиком нового направления, с позиции ненависти-любви, проявил себя К. Чуковский. Долго воздерживался от печатных оценок А. Блок, но теперь мы знаем, из опубликованных свидетельств современников и записных книжек поэта, что он очень внимательно приглядывался к футуризму. Много шуму наделала оценка М. Горького («тут что-то есть…»), веско и по-разному высказались Ф. Сологуб, И. Бунин, М. Кузмин и др. За скандальной стороной футуризма стали прощупывать его возможности, намечать перспективу – художественную и историческую – в рамках целой эпохи. Мнения решительно расходились. Брюсов и Горький пытались найти в футуризме элементы новых связей с жизнью и возможности обновления искусства. Д. Мережковский, наоборот, оценил футуризм как «новый шаг Грядущего Хама», «пробу конца». Упрекая П. Струве за легковесную отмашку от футуризма («апокалиптический анекдот»), Мережковский предрекал роковое время, когда эта проба удастся, – тогда «просвещеннейший Петр Бернгардович хихикать перестанет»[2].

Отчетливой концепции кубофутуризм так и не создал. Манифесты были рассчитаны на скандальный эффект, это демарш, самореклама. Их теоретические посылки противоречивы и эклектичны. Но определенные смысловые центры в этой браваде все же проступали – с самого начала. В. Брюсов говорил о «беспомощности теоретических рассуждений футуристов»[3]. Однако он же выделял главные направления (как теперь говорят, приоритеты) футуристических интересов: «…футуризм как доктрина призывает к двум важным вещам: к воплощению в поэзии современной жизни… и к новой работе над словом»[4].

Исходным пунктом, главным условием и средством самоутверждения кубофутуристов была идея исчерпанности существовавшего до них искусства.

«Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.

Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.

Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней»[5].

Всем известны эти слова. Они вошли в хрестоматии, цитируются при первом упоминании о футуризме как главное свидетельство его враждебности классическим традициям.

Отрицание не ограничивалось классикой. Далее в манифесте «пощечина» отвешивалась уже и современному искусству, «всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверчонкам, Черным. Кузьминым, Буниным и проч. и проч.» – без разбора. Совсем по-базаровски: отрицаются не только «отцы» – отрицается «все» («нужно место расчистить»). Мы еще увидим, что значил для футуристов этот принцип работы «с нуля», на чистом месте, «впервые». И какая была в этом традиция, уже традиция, идущая, между прочим, и от тех «авторитетов», которые ниспровергались.

Принципиальным и самым сложным моментом в заявке кубофутуризма является переход от ниспровержения к утвердительной части программы – это не смена признаков в определенной плоскости (антитеза), а утверждение другого угла зрения, смена методологии.

Старое, отжившее определялось футуристами (в той же «Пощечине…») через отрицательное «содержание», в эмоционально-оценочном ключе: «непонятные <почти ископаемые> гиероглифы», «парфюмерный блуд», «бумажные латы», «грязная слизь», «дача на реке», «грошовая слава». Новое, «наше» ощутимо представлено в этом ключе разве что «высотой небоскребов»; прочие определения («Новое Первое Неожиданное», «зори неведомых красот») – до банального привычные абстракции. Гораздо более веско новое заявляло себя в другом измерении, не через «содержание», а через «форму» («не что, а как»). Новое, открытое футуристами, – Самоценное (самовитое) Слово.

Оно тоже отрицает. В манифесте Садка II отрицаются привычный синтаксис, правописание, знаки препинания. Наиболее отчетливо принцип утверждения посредством отрицаний развернут Маяковским в тезисах доклада «Пришедший Сам» (1913): «1) Слово против содержания. 2) Слово против языка (литературного, академического). 3) Слово против ритма (музыкального, условного). 4) Слово против размера. 5) Слово против синтаксиса. 6) Слово против этимологии»[6]. Сплошное «против». За Самоценным Словом остается его «внутренняя жизнь», не столько даже распознаваемая и угадываемая, сколько приписываемая слову по его строению и звучанию. «Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике»[7]. – сказано в манифесте сборника «Садок судей II». «Не идея рождает слово, а слово рождает идею»[8]. Это Маяковский, статья «Два Чехова», одна из ранних попыток взгляда на литературу с формальной стороны.

Проблема «отношения к слову» и неотделимая от нее проблема содержательности формы породила в начале века острые теоретические и поэтические споры. Футуристов не устраивало слово-символ, которое в системе символизма призвано было исполнять особую, иератическую роль – открывать во временном вечное, быть эхом иных звуков, иных миров. Футуристы подчеркивали материальную, заземленную сущность слова, но свою идею они тоже доводили до предела, до противоположной крайности. Они не просто возвращали слову его вещественное значение – они само слово утверждали как реальную вещь, которую можно пощупать, препарировать, видоизменить. Только в таком качестве слово могло стать «самоценным» и «самовитым», вплоть до перехода в разряд «зауми». Параллельно с футуристами выступали акмеисты, которые тоже, по-своему, упрекали символистов за превращение слова в придаток и средство выражения религиозно-философских идей. Критики-современники почувствовали относительное сходство акмеистов и футуристов в споре с символистами. Но они крайне упрощенно оценивали акмеизм почти исключительно как возврат к «прозе» и «здравому смыслу», к предметности трехмерной действительности (отчасти в этом повинны программные статьи Н. Гумилева и С. Городецкого 1913 года; «Утро акмеизма» О. Мандельштама появилось значительно позже). И, даже негодуя по поводу грубости и примитивности футуристов, критики могли признавать их преимущество перед акмеистами в новизне и перспективности. Сегодня очевидно, что акмеизм «по Мандельштаму» исторически «позже» и символизма, и футуризма: слово по-новому обрело себя в многослойном предметном и культурном контексте, развернулась «поэтика ассоциаций» (определение Л. Я. Гинзбург), выходящая далеко за пределы сближения слов «по их начертательной и фонической характеристике», чем по преимуществу интересовались футуристы.

И все же именно футуризм, до предела заострив вопросы формы, заметно воздействовал на их активное и новое теоретическое осмысление. Сами футуристы черпали идеи из разнородных источников, в том числе культурно-исторических и лингвистических (А. Н. Афанасьев, И. П. Сахаров, А. А. Потебня, Л. В. Щерба и др.). Но кто бы решился в пору нигилистического натиска футуризма говорить о возможности его взаимного плодотворного контакта с филологической наукой, которая сама искала новых путей и при этом оставалась позитивной, «академической». В 1914 году вышла книжка В. Шкловского «Воскрешение слова». Применительно к футуристам, причем со ссылкой на самые крайние словесные эксперименты, В. Шкловский высказал мысль, казалось бы, парадоксальную во всех отношениях: «Их поэтические приемы – приемы общего языкового мышления, только вводимые ими в поэзию…»[9]. Без учета опыта футуристов не обошлись потом Московский и Пражский лингвистические кружки, ОПОЯЗ, «формальная школа» в литературоведении. Стихи будущих ученых-формалистов Р. Якобсона и В. Шкловского в настоящем издании помещены в разделе кубофутуризма по генетическому признаку.

Кубофутуризм утверждал себя в теснейшем контакте с изобразительным искусством. Именно с футуризма начинается принципиально новый этап во взаимоотношениях поэзии и живописи. Привычная связь по идее, повествовательному мотиву решительно вытесняется связью по метолу, «мастерству». Почти все поэты-кубофутуристы начинали с живописи и в той или иной мере владели ее профессиональными секретами. Они не просто признавали – они утверждали приоритет живописи в выражении современности. Ценя Ван Гога, Сезанна и фовистов как предшественников, они главную ставку делали на самую «левую» живопись – французский кубизм и итальянский футуризм (в изобразительном искусстве, не в литературе). Именно здесь находили они торжество принцип.> «сделанности», ту динамику форм и «одержимость веществом», которая должна была вытеснить из искусства отживший, по их мнению, психологизм. Первооткрыватель кубизма Пикассо был для них в этом отношении эталоном.

Но самая непосредственная творческая связь соединяла кубофутуристов с нашими, отечественными художниками, которые в чем-то зависели от Запада, в чем-то обгоняли его (беспредметная живопись), но во всяком случае имели свое лицо. Это ярко проявилось, например, в ориентации на примитив, которая характерна для художников раннего «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста»[10] и дает прекрасный материал для сближения с поэзией кубофутуристов. Но главное опять-таки не в предметных мотивах – новое видение утверждало себя в искусстве даже и беспредметном. В книгах кубофутуристов. по большей части литографированных и рассчитанных на единство слова и изображения[11]. приняли участие многие художники (помимо самих «гилейцев» Д. Бурлюка, Е. Гуро, А. Крученых, В. Маяковского, В. Каменского, которые тоже давали рисунки или участвовали в оформлении). Это М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич, П. Филонов, О. Розанова, В. Татлин, А. Лентулов, В. Бурлюк, Н. Кульбин, Н. Альтман, В. Чекрыгин, Л. Шехтель, К. Зданевич, Н. Роговин. И. Пуни, А. Экстер и др. Их работы редко связаны с текстом как иллюстрации – чаще они имеют самостоятельный, «параллельный» характер, соответствие тексту проявляется в методе, стиле. Или другой аспект. Художники тогда сами теоретизировали. Представление о русском футуризме будет явно недостаточным без учета теоретических концепций Василия Кандинского, Казимира Малевича, Михаила Матюшина. Понятно, что рамки футуризма при этом расширяются, потому что каждый из названных художников претендовал на создание собственной глобальной системы. И, наконец, стихи, сочиненные художниками. В Давиде Бурлюке поэт и художник представлены на равных. Но к поэзии имели отношение и другие. В настоящем томе поэтические произведения Павла Филонова и Ольги Розановой в силу их ключевых особенностей отнесены, конечно же, к разделу кубофутуризма.

Добавим к этому, что кубофутуристы стремились создать свой театр, а судьба театра для них во многом зависела от набиравшего силу кинематографа. И в музыке уже намечались новые пути, соотносимые с литературно-художественным футуризмом[12]. Границы футуризма оказались неопределенными, в восприятии современников он то сужался до события местного значения (группа скандалистов-самозванцев), то расширялся до таких масштабов, что стирались привычные разграничения в искусстве. Н. Бердяев, трактуя футуризм предельно широко, как кризис искусства, связанный с разрушением «иллюзий воплощенной, материально-синтезированной красоты», включает в футуризм не только живопись Пикассо, но и роман символиста А. Белого «Петербург». Эту неопределенность усиливала и пестрота внутри футуризма, наличие в нем раз-пых, к тому же враждующих групп.

Не менее, чем кубофутуристы, претендовала на роль первооткрывателя нового направления другая футуристическая группа, возглавляемая Игорем-Северянином (И. В. Лотаревым). Именно Северянин первым в России, в 1911 году, назвал себя футуристом, прибавив к этому слову другое – «эго». Получился эгофутуризм («Я – Будущее» или «Я в Будущем»). В организованную Северянином «Академию Эго-поэзии» входили, кроме «мэтра», Константин Олимпов (К. К. Фофанов). Георгий Иванов, Грааль-Арельский (С. С. Петров), Павел Широков, Павел Кокорин, Иван Оредеж (И. С. Лукаш). Из-за внутренних распрей, главным образом между Северянином и Олимповым, «Академия» в конце 1912 года распалась. Северянин остался вне групп, Г. Иванов и Грааль-Арельский еще раньше, числясь членами северянинской группы, вступили в «Цех поэтов», где складывался акмеизм. А примкнувший к «Академии» Иван Игнатьев (И. В. Казанский) создал на ее руинах объединение «Интуитивная Ассоциация Эго-футуризм» (оно еще значится в литературе по названию основанной Игнатьевым газеты как группа «Петербургского Глашатая»). Ядро (ареопаг) «Интуитивной Ассоциации» составили И. Игнатьев, П. Широков, Василиск Гнедов, Димитрий Крючков. После самоубийства Игнатьева в январе 1914 года эгофутуризм фактически прекратил существование, хотя позже предпринималась попытка его воскресить[13].

Теория эгофутуризма незначительна. Северянин декларировал свою позицию в стихах. Специальными стихотворениями отметил он возникновение и конец («пролог» и «эпилог») своей Академии, стихами вел, после краткого союза, войну с кубофутуристами («Поэза истребления»). И новизну своей поэтики, ставя ее в прямую связь с современностью, он оценивал сам и тоже в стихах:

Теперь повсюду дирижабли

Летят, пропеллером ворча,

И ассонансы, точно сабли,

Рубнули рифму сгоряча!

Мы живы острым и мгновенным, –

Наш избалованный каприз:

Быть ледяным, но вдохновенным,

И что ни слово – то сюрприз.

Впрочем, дважды в 1912 году его группа заявляла себя листовками-манифестами. Первая подписана «ректориатом» «Академии Эго-поэзии» (И. Северянин, К. Олимпов, Г. Иванов, Грааль-Арельский), вторую, сменив название Академии на «Интуитивную школу», подписал единолично Северянин. Самым любопытным пунктом изложенной в листовках программы является утверждение «вселенского» характера эгофутуризма.

Если кубофутуристов, при всех их различиях, соединяла идея Самоценного Слова, принцип, так сказать, формальный («кубо» – от слова «кубизм»), то само название «эгофутуризм» имело другое направление, толкало к раскрытию «содержания»: что есть «Я»? Эгофутуристы стремились подвести под «восславление Эгоизма» – доминанту своей программы – некое метафизическое и «вселенское» основание. В «скрижалях» первой из листовок 1912 года выстроена на этот счет длинная цепочка определений: «1. Единица – Эгоизм. 2. Божество – Единица. 3. Человек – дробь Бога. 4. Рождение – от дробление от Вечности. 5. Жизнь – дробь вне Вечности. 6. Смерть – воздробление. 7. Человек – Эгоист»[14]. В «доктринах» второй листовки Северянин объявил «признание Эгобога (Объединение двух контрастов)» и «обрет вселенской души (Всеоправдание)»[15] Построения натужные и очень не новые. В стихах Северянина самоутверждение через «эго» осуществляется прямее и эффектнее: «Я прогремел на всю Россию / Как оскандаленный герой!», «Я покорил литературу» и т. п. До «безумного» предела (будем думать все-таки, что поэтического) довел самоутверждение К. Олимпов, объявивший себя Родителем Мироздания. И на этом иссяк, тогда как у Северянина, замечательного поэта, много других существенных качеств, включая и «всеоправдание», не в масштабах вселенской души, а в плане специфического, именно северянинского демократизма.

Теоретизировать хотели и члены «Интуитивной ассоциации» – группы И. Игнатьева. Они тоже выпустили листовку-манифест и тем же способом построения цепочки понятий выражали свой взгляд на место человека во Вселенной: «Человек – сущность. / Божество – Тень Человека в Зеркале Вселенной. / Бог – Природа. / Природа – Гипноз. / Эгоист – Ингуит. / Интуит – Медиум»[16]. Таков «игнатьевский» вариант, он отличается от «северянинского», как комментирует Игнатьев в брошюре «Эго-футуризм», наличием «энергии», «силы», «борьбы». Похоже, что относительно живой, в поэтическом смысле, момент заключается не в «силе», а в той внутренней антиномии, которая в стихах Игнатьева (опять-таки в стихах) породила роковой для него вопрос: «Почему Я – лишь „я“?».

Что касается собственно поэтики, то показательны притязания «Интуитивной ассоциации» на реформу рифмы. Игнатьев предлагал «гласные рифмы» (глаза – ее – огни – Mimi…) и «согласные рифмы» (рак – брег – их). Василиск Гнедов в манифесте «Глас о согласе и злогласе» объявил об открытой им «рифме понятий», основанной на том или ином семантическом признаке (коромысло – дуга; хрен – горчица; вода – зеркало и т. д.). Он утверждал, что дает «новую дорогу в поэзии на тысячи лет», а на деле упразднял рифму как таковую. И прославился Гнедов глобальным снятием смысла (Слова) – опубликовал цикл однострочных «поэм» под общим названием «Смерть искусству», финалом которого, в качестве «Поэмы Конца», явилась чистая страница, – это выглядело даже решительнее, чем «Черный квадрат» К. Малевича или «заумные» эксперименты А. Крученых.

Пунктом ощутимого пересечения эгофутуризма с кубофутуризмом была как раз «работа над словом» – словотворчество, и Гнедов здесь наиболее близок к «гилейцам». Но главная проблема и особенность эгофутуризма шире – она в той ставке на широкого читателя и слушателя, которую сделал Северянин. Эгофутуризм и ассоциируется прежде всего с Северянином, со всем его дореволюционным творчеством, включая периоды до и после «Академии Эгопоэзии».

«Кубо» и «эго» выступили в качестве родоначальников футуристического движения. Группы так называемого умеренного футуризма – «Мезонин поэзии» и «Центрифуга» – по времени возникновения отставали на год-полтора, не больше, но разрыв этот уже многое значил. Поэты, объединявшиеся в новые группы, опоздали к началу движения, пришли на «готовое». Стать футуристами при наличии Хлебникова, Маяковского и Северянина оказалось задачей не из простых, если, конечно, не согласиться с ролью «соратников», сателлитов, эпигонов.

Приходилось не столько сводить счеты с прежней литературой, сколько определяться по отношению к лидерам самого футуризма.

Самая деятельная фигура в «Мезонине поэзии» – Вадим Шершеневич. В его стихах футуристического периода очевидно перекрестное влияние Северянина и, по возрастающей, Маяковского. Но Шершеневича не назовешь просто эпигоном, – в структуре свободного стиха, ориентированного на разговорную интонацию, он, возможно, оказал встречное воздействие на Маяковского. Теоретическая и поэтическая позиция Шершеневича сводилась к перехвату инициативы в русле радикальной футуристической идеи. Он чуть ли не единственный представлял русский футуризм перед лицом приехавшего в Россию Ф. Т. Маринетти, перевел и издал манифесты итальянских футуристов и произведения их вождя – демонстрировал содружество, которого на деле не было. Он написал книжку о футуризме и принцип примата формы («не что, а как») закрепил в простейшей схеме поэтапного движения искусства (снабдив ее для четкости математическими знаками): «Таким образом реалистическая формула: „форма < содержания“, обращенная символистами в „форма = содержанию“, превращалась у футуристов в „форма > содержания“»[17]. И атаку на футуризм, уже с позиций имажинизма, он позже поведет под тем же флагом, обвинив футуризм в отступничестве, в измене идее: «Нам смешно, когда говорят о содержании искусства. <…> А футуризм только и делал, что за всеми своими заботами о форме, не желая отстать от Парнаса и символистов, говорил о форме, а думал только о содержании»[18].

Другой позиции в футуризме придерживался Борис Пастернак, крупнейший, как оказалось, из поэтов «Центрифуги», имевший за плечами (как, впрочем, и Шершеневич) контакты с символизмом. «Обращение» в футуризм не сопряжено у Пастернака с притязаниями на ведущую роль в новом движении, хотя он и подписал воинственную «Грамоту» – начальный манифест «Центрифуги». Не соперничество с уже определившимися лидерами футуризма, не оспаривание у них прав – Пастернаком руководило стремление быть самим собой, он очень скоро отстранился от борьбы и вообще от футуризма. Чрезвычайным событием для него был не футуризм как направление, а персонально Маяковский. По словам Пастернака, сказанным позже, в «Охранной грамоте», он пошел на сознательную ломку и «ограничение» своей поэтической манеры, дабы избежать сходства с поразившим его Маяковским. Именно в период «Центрифуги» Пастернак формирует свою «неромантическую поэтику» – основу всех его последующих поэтических открытий.

«Мезонин поэзии» существовал совсем недолго. Вся его история, заключающаяся в выпуске грех альманахов, умещается во второй половине 1913 года. Кроме В. Шершеневича, в группу входили Лев Зак, Константин Большаков, Рюрик Ивнев (М. А. Ковалев), Сергей Третьяков, Борис Лавренев. Внешний характер этого союза, где главную роль играли издательские интересы, подтверждается дальнейшей судьбой его участников: в столичном (петербургском и московском) футуризме не было другой группы, которая после распада дала бы такой расклад писательских путей по разным направлениям (см. соответствующие справки-портреты). «Мезонин» даже не выступил с групповым манифестом. Заменившие манифест статьи М. Российского (Л. Зака) «Перчатка кубофутуристам» и В. Шершеневича «Открытое письмо М. М. Россиянскому» касались единственной, хотя и главной, проблемы – отношения к слову. Оставляя логике и науке семантику слова и не удовлетворяясь кубофутуристическим восприятием слова со стороны звучания, Л. Зак и Шершеневич предлагали: первый – обогащенное ассоциативными рефлексами «слово-запах», второй – ключевую для него формулу «слово-образ», отдаленно предшествовавшую программе имажинизма.

«Центрифуга», возникшая в 1914 году, держалась дольше других футуристических групп – до начала 1920-х годов. В нее входили Сергей Бобров. Николай Асеев, Борис Пастернак, Иван Аксенов, Григорий Петников, Божидар (Б. П. Гордеев), Федор Платов, Борис Кушнер. Фактически присоединился к ней после прекращения деятельности «Мезонина поэзии» К. Большаков. Были и эпизодические участники.

Ядро «Центрифуги» сложилось загодя. С. Бобров, Н. Асеев и Б. Пастернак объединились еще до того, как примкнули к футуризму, – в группе «Лирика», сохранявшей связи с символизмом. И в «Центрифуге» они остались верны круговой поруке, которая значила для них не меньше, чем сходство творческих устремлений. Бобров, по воспоминаниям Пастернака, был заводилой в споре с другими течениями футуризма и настойчиво вовлекал в эти разборки своих друзей, которые, особенно Пастернак, по складу своему не были полемистами.

Критики отмечали, что поэтам «Центрифуги» присущи «солидная эрудиция» и «культурные поиски», но что не всегда это шло на пользу «работе над стихом». «Мне кажется, – иронизировал Г. Иванов, – что в Аксенове и Боброве пропадают почтенные методические доценты точных наук»[19].

Обозвав (в «Грамоте») своих оппонентов по футуризму «пассеистами», поэты «Центрифуги» сами куда откровеннее опирались на традиции. В. Брюсов относил Пастернака к «порубежникам», к тем, у кого «футуризм сочетается со стремлением связать свою деятельность с художественным творчеством предшествующих поколений»[20]. Почти теми же словами характеризовал Брюсов и Боброва, намекая, впрочем, на искусственность стилистических решений в его стихах, «в которых футуристичность причудливо смешивается с традициями пушкинской плеяды»[21] (Бобров и как литературовед занимался поэтами пушкинского времени, в первую очередь Н. Языковым).

Главным предметом теоретического осмысления была для поэтов «Центрифуги» лирика: ее они создавали и ее же стремились определить. Конкретнее – они решали вопрос о динамическом соотношении в пределах стихотворения тематически обозначенного целого и достаточно автономных, как бы отпочковывающихся от целого, обостренно-выразительных деталей. Трудно утверждать, но может быть, в самом названии «Центрифуга» как-то заложена эта проблема: целое – движение – составные. Бобров сформулировал понятие «лирический простор» и структурировал пространство стихотворения за счет ломки ритма, дозировки рифмы, введения в стихи разнообразных терминов (вплоть до математических). Определенную параллель ему составлял Аксенов. У Асеева важно включение в лирическую тему «посторонних» (зачастую мнимых) источников. В рецензии на итоговую для раннего Асеева книгу «Оксана» (1916) Пастернак насчитал у него пять «миров выражения» и особо выделял анахронистические варианты – романтический «тон преданья», «таинственность самоутверждающегося апокрифа»[22]. Сам Пастернак последовательно, шаг за шагом, осваивал идею целого и взаимозаменяемости его частей. Эта идея имела для него самое широкое мировоззренческое значение и преломлялась в поэтике как принцип «взаимозаменимости образов», их «движущегося языка» в объеме целой «мысли» или целой «картины» произведения. Акцент у поэтов «Центрифуги» перемещался со «слова как такового» на интонационно-ритмические и синтаксические структуры. И если опыты Боброва по большей части так и остались опытами, то у Асеева и особенно у Пастернака они привели к открытиям. Достаточно вспомнить знаменитую пастернаковскую «Метель» с неповторимой «раскачкой» ритма и, соответственно, темы. Особую организующую роль в стихах Пастернака начинает играть синтаксис, способный «держать» стихотворение, не дать ему рассыпаться хаосом разделенных, логически не связанных образов.

«Центрифуга», самая «интеллигентская» и «филологическая» из футуристических групп, составила, по существу, третье главное течение русского поэтического футуризма.

С началом мировой войны демарши футуризма резко ослабевают, футуристы ищут контакта с символистами (совместный сборник «Стрелец»), добиваются сочувственной оценки М. Горького, печатаются в посторонних изданиях. В 1915 году почти общим в критике стало мнение о конце футуризма. Декабрем 1915 года помечен альманах «Взял. Барабан футуристов» со статьей Маяковского «Капля дегтя». Маяковский утверждал, что «Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию», но одновременно признавал конец футуризма как этапа анархизма и разрушения старой культуры. «Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением. <…> Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего…»[23]

Программа «зодчества», жизнестроения средствами искусства развернется позже, в другую эпоху и под другим флагом (Леф 1920-х годов). И вклад футуризма в духовную и материальную культуру, его противоречивые практические результаты, выходящие далеко за пределы искусства, осознаваться будут постепенно, – этот процесс и сегодня не завершен. А пока что, на первых порах, футуризм распространялся по России эпигонскими группками, которые усвоили как раз эпатажную сторону движения – крикливое самовосхваление и раскрашенные физиономии. На таком самодеятельном уровне, подчас трудно отличимом от пародии, эпигоны футуризма заявили себя в Казани, Саратове, Харькове (не путать с харьковским издательством «Лирень» – филиалом «Центрифуги»), Ростове-на-Дону и других городах[24].

Серьезные попытки продолжить футуризм были предприняты его ветеранами после революции. В Тифлисе Алексей Крученых и Илья Зданевич образовали группу «41°» («Сорок первый градус» – по местоположению Тифлиса: 4Г северной широты). Крученых – виднейший из кубофутуристов. И. Зданевич. лишь по стечению обстоятельств оказавшийся среди подписавших манифест «Центрифуги», действовал с начала футуристического движения практически вне групп: его идея «всёчества», провозглашенная в 1913 году, противостояла им всем. Перед революцией, впрочем, И. Зданевич был связан с художественной группой «Бескровное убийство», там берет начало его драматургический цикл «аслааблИчья». Однако в истории футуризма он значится прежде всего как один из основателей и главная фигура «41°». С Крученых он был заодно в деле создания заумного искусства, и в манифесте компании «41°» (1919) заявлено, что «Компания… утверждает заумь как обязательную форму воплощения искусства»[25]. Третьей активной фигурой группы был новичок – Игорь Терентьев, который и позже, в искусстве 20-х годов, остался, наряду с Крученых, приверженцем самых крайних принципов футуризма.

Ветераны же сыграли ведущую роль в журнале «Творчество» и деятельности одноименной футуристической группы на Дальнем Востоке (Владивосток – Чита). В первом номере журнала (1920) участвовали Д. Бурлюк, Н. Асеев, С. Третьяков. Последние двое (Бурлюк уехал за границу) составили в 1921 году ядро группы «Творчество», в котором значатся также Петр Незнамов (П. В. Лежанкин), Владимир Силлов, Сергей Алымов, Венедикт Март (В. Н. Матвеев) и др. В качестве теоретика выступал Н. Чужак. (В настоящем томе Д. Бурлюк, Н. Асеев и С. Третьяков представлены в разделах, соответствующих их первой футуристической «прописке».)

Две последние группы русского футуризма, имея общую основу, направили свои усилия в разные стороны. И оба направления подводили под футуризмом определенную черту. Группа «41°» преумножала опыты по линии «не что, а как», доводя ее до предела, – создавала заумное искусство. Но как ни разнообразились эти опыты за счет тех или иных компромиссов с нормативным языком (идея «оркестровой поэзии» и другие варианты), классической реализацией принципа зауми оставалось первоначальное крученыховское «Дыр бул щыл.»[26]. Группа «Творчество» была решительна в другом отношении – она прониклась духом революционной действительности и, подобно центральным комфутам (коммунистам-футуристам), искала прямого союза с революционной властью. Это еще не идея государственного искусства, но отдаленный намек на нее. Не случайно члены «Творчества» (Н. Чужак, Н. Асеев, С. Третьяков, П. Незнамов, В. Силлов) войдут потом в круг активных участников или соратников Лефа.

Непросто было определить в настоящем томе раздел «Вне групп». Единого критерия здесь нет. Молодые одесские поэты (главный из них, понятно, Э. Багрицкий) печатали в своих альманахах произведения В. Маяковского, В. Шершеневича, С. Третьякова, но сами футуристическими признаками не отличались, за исключением Анатолия Фиолетова, фигуры достаточно загадочной. Он единственный из одесситов, кто нашел место в нашем издании.

Но в большинстве своем поэты, составившие раздел «Вне групп», имели определенные контакты с «организованным» футуризмом и сами печатались в его изданиях. Их творчество отмечено влиянием «старших» – И. Северянина, В. Шершеневича, а стихи Сергея Спасского – влиянием К. Большакова и Б. Пастернака. Любопытны и самостоятельные эксперименты. У Георгия Золотухина название «Готика» относится не столько к теме стихотворения, сколько к самому его строю. Похоже, что стихотворение намеренно выдержано в стиле «пламенеющей готики» с перетеканием деталей «от звена до звена», «пламенными языками». Это находит воплощение в изощренной и чрезвычайно интенсивной рифмовке: чуть ли не каждое слово стихотворения получает соответствующую, по большей части внутреннюю, рифму. Вообще в стихах этого раздела совмещаются элементы разных систем, стихи заведомо эклектичны, но посмотреть можно и с другой стороны: футуризм начинает растворяться в широком потоке литературы, это процесс неизбежный, и эпигонская поэзия его по-своему выражает.

Выделяются среди поэтов «вне групп» Дмитрий Петровский и, конечно, Тихон Чурилин. Первый трансформировал отдаленно родственные и в то же время разные начала футуризма, идущие от Е. Гуро и В. Хлебникова. А Чурилин, самый ранний и самый значительный из поэтов данного раздела, сразу занял особое место в поэзии. В его трактовке темы безумия была какая-то опора на Андрея Белого, но это момент проходной. У Чурилина свои слова, своя интонация, а главное – свои ритмы, которые оказали воздействие на Марину Цветаеву. Не случайно Цветаева ставила Чурилина очень высоко.

«Я и подобные мне убеждаем не метафорами, не стихами, не доводами, / Мы убеждаем тем, что существуем». Сколько раз на разные лады повторяли футуристы эти слова Уолта Уитмена из «Песни большой дороги». Стихи, понятно, не исключались, но мало сказать, что стихи футуристов выражали определенную жизненную позицию, – в них самих главную суть составляли поза, жест, поведение, стихи вели себя вызывающе даже в тех случаях, когда не были рассчитаны на эстраду. Мы пришли (я пришел), – футуристы в той или иной форме, имея на то внутреннее право или являясь всего лишь самозванцами, несли это утверждение как принцип, определяющую черту, заведомо присвоенное значение.

Они и буквально пришли – стянулись к центру со всех концов. «Буйная кобыла с черноземов России», – сказал о Давиде Бурлюке Хлебников, сам явившийся из калмыцких степей. «Вы в города обледенелые / Врываетесь из темных нив», – писал Д. Бурлюк в 1908 году о поездах, как бы предрекая то бурное нашествие провинции на столицы, которое явил собою русский футуризм. Братья Бурлюки, А. Крученых, Н. Асеев, Божидар, В. Каменский, Б. Лившиц, В. Гнедов, Д. Хлебников, В. Маяковский, И. Зданевич… Из Таврической, Херсонской, Харьковской губерний, с Урала, из Киева, Донецка, Казани, Закавказья. Разумеется, футуристами молодые провинциалы становились, за редчайшими исключениями, уже в столицах – в Москве и Петербурге. Но важно отметить саму их решительность, напор, готовность схватить и присвоить все наиновейшее, радикальное, чтобы взбудоражить застоявшиеся, «обледенелые» столицы. Применительно к Маяковскому об этом позже писал Пастернак: «Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. <…>…в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным»[27].

Из видных московских футуристов уроженцами Москвы и москвичами «по складу» были трое – С. Бобров, К. Большаков. Б. Пастернак. Остальные «пришли» и соединились в Москве, городе пестром, многосоставном, конгломерате провинций. В Петербурге картина вроде бы иная: шестеро из десяти представленных в настоящем томе эгофутуристов родились в северной столице. Но петербуржцы они с существенной оговоркой и как поэты не соответствуют уже сложившемуся реноме «петербургского поэта», представленному в то время Ин. Анненским, А. Блоком, А. Ахматовой. Дело даже не в том, что, к примеру, детские и ученические годы Северянина прошли в провинции. Эгофутуристы генетически «промежуточные», потерявшие одну традицию и не приобщившиеся к другой. Северянин и Д. Крючков произошли от мещанского корня, И. Игнатьев, Грааль-Арельский и Оредеж – от крестьянского. И К. Олимпов, сын поэта К. М. Фофанова, именно через отца восходил к тем же крестьянским истокам. Внутри «интеллигентского» символизма такого рода аномалии (В. Брюсов. Ф. Сологуб) перекрывались мощью групповой идеологии и серьезностью посвящения в символизм. Состав футуризма – чрезвычайно неровный и пестрый по социальному и образовательному статусу, не говоря уже об уровне поэтического дарования. Среди законодателей поэтического футуризма оказались выходцы из чиновного дворянства (Хлебников, Маяковский), но по большей части это дети учителей, разного уровня чиновников, выходцы из мещанской и крестьянской среды (кроме названных выше – П. Филонов и А. Крученых). Самый низкий уровень образования был у эгофутуристов – Северянин и Игнатьев ограничились реальным училищем. Но около двадцати футуристов учились в университете (далеко не все окончили), причем многие предпочли юридический факультет (К. Большаков, И. Зданевич, Б. Лившиц, И. Терентьев. Оредеж. Б. Лавренев). Философское образование получил Б. Пастернак, филологическое – Н. Асеев, 8. Шкловский, Н. Бурлюк (учился и на физмате), военное – И. Аксенов. В Училище живописи, ваяния и зодчества учились Д. Бурлюк, В. Маяковский, С. Бобров, Дм. Петровский (Бурлюк и Маяковский исключены за футуризм). Художественное образование ниже рангом имели Е. Гуро, Л. Зак, А. Крученых, Ф. Платов, П. Филонов, О. Розанова.

Для чего все это приводится? Не для того, чтобы оживить «социально-классовый» подход к литературе. О «мелкобуржузной» природе футуризма говорить не будем, а вот разночинский его характер отметим и подчеркнем. И роль провинции, и раяючинский состав значили в истории футуризма гораздо больше, чем просто сумма писательских биографий. Ведущие футуристы оценивали то и другое как явления исторического и культурного значения, на концептуальном уровне.

В. Хлебников, трактуя мировую историю, необычно оценивал в ней роль центра и периферии, «победителей» и «побежденных»: «…нет творения или дела, которое выразило бы дух материка и душу побежденных туземцев, подобного „Гайавате“ Лонгфелло. Такое творение как бы передает дыхание жизни побежденных победителю. <…> Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым»[28]. Здесь по крайней мере два интересующих нас аспекта. Первый – это раскрытие залежавшихся, придавленных богатств, о которых забыли в великорусском центре. Известен особый интерес Хлебникова к славянской «периферии» (периферии – с точки зрения великодержавных представлений). А второй аспект, очевидный в контексте постоянных хлебниковских размышлений, – «евразийский», «материковый»: русская мысль, вкупе с «туземной» (и сама в этой связи «туземная»), протестует против духовной диктатуры Запада и – на правах «побежденного» – «передает дыхание жизни… победителю». В обоих случаях именно «периферия» оказывается плодотворной. С этих позиций Хлебников решительно выступал против вождя итальянских футуристов Маринетти. Или, прекрасно зная и ценя новую французскую живопись, воздерживался от хвалы в ее адрес. Больше он ее любил в русском варианте, обогащенную русской мыслью и русской традицией.

«Провинция» футуристов, если взглянуть широко, – Россия, хотя и, скажем так, не самая привычная из российских провинций. Это не провинция стародавних бытовых устоев (устоев не обязательно в мещанском, «окуровском» смысле, но и тех, что связаны со многими прочными, стабильными сторонами живой народной жизни). Их провинция больше состоит из исключений, это условная провинция бунтарей, самоучек-художников, изобретателей машины времени: «Эй! / Россия, / нельзя ли / чего поновее?» (В. Маяковский). В «Людях и положениях» Пастернак передает свое первое, оказавшееся устойчивым, впечатление от Маяковского 1914 года: «И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей»[29]. Главным обвинением, которое предъявили современники футуристам, было обвинение в нигилистическом отношении к традициям. Но это тоже традиция. Первое, что сделали нигилисты-разночинцы 60-х годов прошлого века, – они отвернулись от среды, которая их породила, начали поход против «мещанства». Но они не укладывались в «женевские» веяния: слишком сами были укоренены в русской жизни, слишком истово сокрушали веру, превращая в веру само безверие. Достоевский писал антинигилистические романы, и Достоевский же связывал нигилизм с некоторыми особенностями русского национального сознания. Разночинцы прошлого века и разночинцы-футуристы века нового лишены чувства устойчивого дома – «белого дома с колоннами» или «золотой бревенчатой избы». Футуристы, в принципе, всегда в дороге, они «ничьи», и, может быть, самое простое для них – заменить слово «ничьи» другим (принадлежащим Маяковскому) – «всехние». Или «всехние» – или «ничьи».

Разумеется, Хлебников или Маяковский, больше всего подходящие под этот разряд, – исключения среди исключений. Их масштаб и их свойства не могут быть приписаны всем футуристам. В настоящем томе много слабых стихов, это осознается сразу, но исключительно на уровне непосредственного впечатления. Искусство, нацеленное на крайний эксперимент и сокрушение «правил», несет возможность больших открытий – и предоставляет простор для «новаций», имеющих мало общего с творчеством. Опытнейшие искусствоведы порою признаются, что перестают ориентироваться в неиссякаемом потоке авангардистской живописи, поскольку неясными остаются критерии, позволяющие отделить в ней истинное от поддельного. Исследователи литературного авангарда, сосредоточив внимание на том, «как это сделано», обычно тоже уходят от вопроса, хорошо это или плохо. Теоретически вопрос вряд ли разрешимый, и может быть, он вообще не научного свойства, но практически он существует, от него никуда не деться. В имидже многих футуристов не последнюю роль играло стремление возвыситься за счет целого направления, сконцентрировав его приемы и «соответствующие» ему повадки, поведение. И стоять за этим могло как наивное самоупоение, так и чувство творческой неполноценности.

В особом имидже не нуждался Хлебников, в нем и без того все было «не так, как у людей».

Елена Гуро настолько слилась с придуманной ею легендой об умершем сыне, что неловко говорить о литературной мистификации. Ее открытая лирическая манера начисто лишена и пародийного начала, очень важного в поэзии и имидже футуристов, – это ставит ее в положение особое, исключительное. И тем поразительнее внутренние токи, которые соединяли ее с самым «дичайшим» из кубофутуристов – с А. Крученых.

Автору этих строк посчастливилось в школьные годы (это было в конце 40-х) познакомиться с Василием Каменским, гостить у него в с. Троица на берегу уральской реки Сылвы. Уже неизлечимо больной, без ног, Каменский оставался источником энергии и жизнелюбия. Его поздние поэмы, особенно «Емельян Пугачев», по мастерству заметно превосходят то, что им сделано в пору прославившего его футуризма. Но и они не слишком-то впечатляют, если читать их глазами, про себя, по печатному тексту. Надо было слышать, как читал Каменский, – пел, голосил, заливался, замирал, отчеканивал ритмы, прихохатывал. Не просто манера исполнения – это было вскрытие той стихийной подосновы, подобной разливу его любимой Камы, которая лишь частично умещалась в русле печатных строк. Каменский-поэт и Каменский-авиатор (актер, охотник и т. д.) – это, в принципе, одно и то же. Не жизнь служила комментарием к стихам, а стихи были главным, но отнюдь не единственным способом реализации энтузиазма, который составлял суть, натуру этого человека, действовавшего в открытую и напоказ.

Критики не без основания сравнивали футуристов с декадентами 1890-х годов, имея в виду перекличку поэтических мотивов и эстрадные. эпатирующие способы их подачи. Вспоминали названия сборников раннего Брюсова: «Chefs d'Euvre»(«Шедервы») и «Me cum esse» («Это – я») – чем не футуризм? Футуристы, шокируя публику, пошли неизмеримо дальше, разрабатывали собственный образ, имидж, негативный по отношению к традициям. Но не все уходило в позу, в намеренно открытые приемы. Имидж – это личина и лицо одновременно. Личина демонстративно подчеркивает какие-то черты, а что-то утаивает – не исключает, а уводит в подтекст. Рассмотрим чуть подробнее, как это проявляется у поэтов, по-разному, но отчетливо озабоченных своим имиджем, – у Д. Бурлюка и Крученых, у Маяковского и Северянина.

В советском литературоведении Давид Бурлюк наряду с Крученых представлен как главное свидетельство разрушительной, нигилистической сущности футуризма, глумления над традициями. Раз за разом цитировались одни и те же строчки Бурлюка: «ПОЭЗИЯ – ИСТРЕПАННАЯ ДЕВКА / а красота кощунственная дрянь» или «„Небо – труп“!! не больше! / Звезды – черви – пьяные туманом…». И даже стихи «Каждый молод молод молод / В животе чертовский голод… / Будем лопать пустоту…» оценивались как дикарство и цинизм, обычно без указания, что это переложение А. Рембо. Совсем на отшибе оказывалась, в качестве сугубо личной оценки, сердечная характеристика Бурлюка, сделанная Маяковским («Я сам»), и практически игнорировался яркий и убедительный образ Бурлюка в «Полутораглазом стрельце» Б. Лившица.

В восприятии современников Д. Бурлюка-поэта затмевал тот же Д. Бурлюк – вызывающий художник и герой скандальных футуристических выступлений. Но поэт существовал, и как раз Б. Лившиц в своих воспоминаниях отмечает главные признаки его ранних, до 1911 года, стихов: «Их тяжеловесный архаизм, самая незавершенность их формы нравились мне своей противоположностью всему, что я делал, всему моему облику поэта, ученика Корбьера и Рембо»[30]. Уроки Корбьера и Рембо в данном контексте означают четкость и определенность формы, тогда как у Бурлюка важнее были «сдвиги» формы, непривычное взаимодействие элементов. «Незавершенность» стихов Бурлюка может и сегодня произвести впечатление профессиональной неумелости автора, но Бурлюк в дальнейшем своем развитии, после 1911 года, усвоив на свой манер тех же французских «проклятых поэтов», не уменьшил, не сгладил, а, наоборот, усилил эти «сдвиги» и «ошибки», обнажил их намеренный характер. Архаические («высокого» стиля) и подчеркнуто грубые или обиходно-прозаические слова и обороты у Бурлюка перемешиваются в едином потоке. Если при этом ломается синтаксис и снимается пунктуация, то это даже не поток, а «словесная масса». В «непрерывности словесной массы», подчеркнутой отсутствием знаков препинания, футуристы видели космическую сущность. «Погружение в стихию языка» для них – это «не архаика, а практика космологии, не допускающая для себя никакого измерения временем»[31].

Поэзия Д. Бурлюка ориентирована в основном на внешний предмет, на «показ», лирическая медитация сведена в ней до минимума, но определенные лирические мотивы проступают. Во многих стихотворениях Бурлюка, особенно ранних, эти мотивы до банального стереотипны, – какой поэт-урбанист обходился тогда без метаний героя по городу, плача на площади или «у темного угла», показа городских самоубийств – «с этажей в мостовые»? Но не это главное у Бурлюка Его система осваивает расхожий материал в более или менее пародийном ключе, что и порождает свои, особые акценты. К тому же субъект его лирики (если можно о нем говорить) редко предстает как поэт, в своей исключительности, и ценит «безликую прелесть» бытия. Моменты драматического противостояния чему-то иному, враждебному – прозе, обыденности, косным правилам жизни и т. п. – не доводятся до романтического конфликта, как у Маяковского. Стороны проникают друг друга, обнаруживают внутреннее родство, и драматическая нота угасает или уходит вглубь. Стихотворение «Какой глухой слепой старик!..», открывающее в настоящем томе подборку Бурлюка. написано в 1907 году, до всякого футуризма, но оно задает тональность подборке в целом. Можно так или иначе гадать, кто он, этот старик, но, по-видимому, ясно, что для субъекта стихотворения («я») он антипод и в то же время – свое, неотторжимое, почти двойник.

Похожую, в принципе, двойственную структуру наблюдаем в программном для Бурлюка стихотворении «Глубился в склепе, скрывался в башне…» (<1914>). Оно разворачивается поначалу в образно-стилистических нормах поэзии символистского направления (склеп, башня, УЗОР СОЗВЕЗДИЙ, отравленный фиал; скрывался, мечтал, горел, трепетал, соблазнял). Причем пародийный характер первых двух строф практически не осознается, почти не осознается, хотя он задан с самого начала оттенками глагольных значений (глубился, УЛОВЛЯЛ) и протокольностью перечисления «высоких» состояний. Такова система: не поймешь, всерьез он или издевается. Можно прочитать и всерьез. А далее третья строфа, ставшая скандально-известной и способствовавшая репутации Бурлюка – нигилиста и хулигана:

Была душа больна ПРОКАЗОЙ

О, пресмыкающийся раб,

Сатир несчастный, одноглазой,

ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ

И ведь не вдруг появилась эта строфа – она естественно стыкуется с предшествующим стихом «высокого» стиля («Даря отравленный фиал»). Она контрастна по отношению к первым строфам в плане лексическом, но последовательно развивает тему стихотворения, привнося в нее оценочный момент: все эти башни, мечты, сгорания и есть болезнь. Движение темы акцентировано цепочкой выделенных слов: УЛОВЛЯЛ УЗОР СОЗВЕЗДИЙ НО ПРОКАЗОЙ ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ. В таком ключе комментировал самую скандальную строчку стихотворения своего брата Николай Бурлюк: изнуренных жаб, то есть идей. Надо полагать – старых, чужих идей (ср. в другом стихотворении: «Какой позорный черный труп / На взмыленный дымящий круп / Ты взгромоздил неукротимо… / Железный груз забытых слов…»). Однако можно интерпретировать и по-другому. Подчеркнуто плотский смысл явного автопортрета Бурлюка (сатир одноглазый), а также следующее за строфой отточие провоцируют на рискованные прочтения, вплоть до скабрезно-эротического. Б. Лившиц вспоминает признание Бурлюка, что для него все женщины до девяноста лет хороши, а в другом месте, касаясь отношений Бурлюка с женщинами, намекает на возможную сексуальную аномалию. Впрямую это не может быть отнесено к разбираемому тексту, но – кто знает? – футуристы бравировали и таким образом, приоткрывая исподнее, ставили читателя в тупик или разогревали соответствующего рода фантазии. И концовка стихотворения, после отточия, удостоверяя пародийность его структуры, не вносит ясности в зыбкий характер темы – она насквозь двусмысленна и демонстративно возвращает к «высоким» образам начала: «Живи небесная жена» (небесная и жена, понятно, со строчной буквы). У Бурлюка вообще концовки часто «слабые» – банальные или нелепо-претенциозные. Логично предположить, что они намеренно «слабые» – имитирующие примитив.

Возглавив атаки футуристов на классику, Бурлюк сам в своих стихах активно осваивал русскую поэтическую традицию от поэтов XVIII века до К. Случевского, В. Брюсова и А. Белого, не говоря уже о новых французах. Осваивал особым способом. Пародийное начало, присущее его поэзии, сводило счеты с прошлым и укрепляло реноме разрушителя-нигилиста. И оно же, захватывая сферу поэтического «я», приоткрывало другую сторону поэтического сознания Бурлюка, которую в рамках его системы невозможно представить в форме прямого лирического самовыражения. Есть в поэзии Бурлюка нота самоиронии. Есть намек на рефлексию, несовместимую с обликом эстрадного Бурлюка.

Был в России поэт Давид Бурлюк. Поэт не первого разряда, но по-своему крепкий, ибо и выверты его обретают какой-то смысл в пределах продуманной и, как ни странно, уравновешенной манеры. Был Бурлюк – и даже оставил заметные следы. Это касается его словесной живописи: вслед за космическими зорями символистов пришли закаты Бурлюка (закат-маляр, закат-прохвост, закат-палач и т. д.) – их отсветы появятся у Маяковского, Пастернака и других поэтов. А самое любопытное в том, что последующая поэзия вольно или невольно подхватила (по-иному мотивируя) самые антиэстетические пассажи Бурлюка. «Была душа больна ПРОКАЗОЙ…» – так у Бурлюка. «Страданье, что сердце, что сердце в экземе!» – это Пастернак («О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б…»). Скандальные стихи Бурлюка: «„Небо-труп“!! не больше! / Звезды – черви – пьяные туманом». А Мандельштам? – «Нельзя дышать, и твердь кишит червями…» («Концерт на вокзале»), Бурлюк пишет: «Луна, как вша, ползет небес подкладкой…» Маяковский в «Хорошо!» дает свой вариант: «…небу в шаль / вползает солнца вша». Да, у Маяковского образ связан с темой «тифозной горячки» времен Гражданской войны, но в изобразительном плане, право же, убедительнее строчка Бурлюка.

Поэзия Д. Бурлюка при всех своих крайностях – герметична, самодостаточна. Поэзия А. Крученых открыта вовне, она поступок, жест, поза. Она рассчитана на мгновенную и активную реакцию читателя (слушателя). Такие стихи, по рекомендации самого Крученых, «читать в здравом уме воспрещается».

Самый выразительный портрет своего собрата по футуризму и одно время соавтора сделал Хлебников в стихотворении «Крученых» (1921). Оно не вошло в основное собрание настоящего тома по условиям отбора, поэтому есть смысл привести его полностью:

Лондонский маленький призрак,

Мальчишка в 30 лет, в воротничках.

Острый, задорный и юркий,

Бледного жителя серых камней

Прилепил к сибирскому зову на «чёных».

Ловко ты ловишь мысли чужие,

Чтоб довести до конца, до самоубийства.

Лицо энглиза. крепостного

Счетоводных книг,

Усталого от книги..

Юркий издатель позорящих писем,

Небритый, небрежный, коварный,

Но девичьи глаза,

Порою нежности полный.

Сплетник большой и проказа,

Выпады личные любите.

Вы очарователь<ный> писатель –

Бурлюка отрицатель<ный> двойник.

Комментарий в «Творениях» В. Хлебникова (М., 1986) поясняет, что бледный житель серых камней – это птичка крученок (каменка), сибирский зов на «чёных» – фамилии на –ых, а энглиз – англичанин. В других пояснениях стихотворение не нуждается, настолько ясны составные образа, человеческие и литературные. Правда, указано еще в комментарии, что есть пометка Хлебникова на автографе – карандашом: «Опасен».

«Я смеюн», – говорил Крученых. Современное исследование поэзии и имиджа будетлян в свете фольклорно-мифологической традиции открывает связи Крученых с разными смеховыми формами народной культуры. «Принимая на себя обязанности балагура, смеющийся постоянно должен был поддерживать свою репутацию непрекращающимися шутками, насмешками над окружающими и над собой. <…> Балагурство разрушает значения слов, коверкает их внешнюю форму. Балагур дает неверную этимологию или связывает слова, похожие лишь внешне»[32]. Все это имеет отношение к Крученых, только картинка получается совсем веселая. Между тем Д. Бурлюк свой очерк о Крученых назвал «Ядополный» и давал соответствующее о нем представление: «А. Крученых в лаборатории слова занимает целый угол – он злобен и безмерно ядовит»[33]. Крученых, конечно, вызывал смех, но смех по большей части опасливый, неприязненный, он сам это сознавал и провоцировал («костюм покроя шокинг»). И Хлебников, и позже Пастернак, и другие говорили о не прекращающемся с годами мальчишестве Крученых. Но если он мальчик, ребенок, то «злой мальчик», «испорченный ребенок». Дело не в личных достоинствах или пороках Крученых, – он бывал и удивительно нежным, заботливым, скажем, по отношению к Елене Гуро, – дело в свойствах и направлении игры, в доминирующем поэтическом мотиве. Ибо отрицание, издевка, «порча» в стихах Крученых возведены в принцип тематический, мотивный, и это придает особый акцент его эксперименту со словом.

В самом начале поэтического пути видим у Крученых два программных, как оказалось, стихотворения. Первое – «Дыр бул щыл…». эталон зауми (о ней ниже). Второе («я жрец я разленился…») – тематическое, «понятное», оно определяет параметры предметно-образного мира Крученых и составные его лирического «я». Космос Крученых складывается из грубой земной плоти («лежу и греюсь близ свиньи») и взбаламученного неба (мотив демонического «вестника», устроившего на небе «рукопашную»). В конце стихотворения эти две стороны совмещаются, обнаруживают общий «запах»: «все помню запах крылий / смешался он с свининой». К. Чуковский обозвал Крученых «свинофилом» (пародия на слово «славянофил»). Это тоже выпад. В целом стихотворение «я жрец я разленился…», как можно судить по его строю, должно звучать драматично. Но Крученых, опять-таки по правилам игры, загодя принимает клеймо «свинофила».

Раз за разом Крученых утверждал близость, даже тождество «демонического» и «подпольного». На «Первом в России вечере речетворцев» в октябре 1913 года он объявил Передонова (из «Мелкого беса» Ф. Сологуба) единственным положительным типом во всей русской литературе и аргументировал это тем, что Передонов «видел миры иные… он сошел с ума»[34]. Б. Пастернак позже, в 1925 году, писал, обращаясь к Крученых: «Ты на его (искусства. – В. А.) краю. Шаг в сторону, и ты вне его, то есть в сырой обывательщине, у которой больше причуд, чем принято думать»[35] Крученых поэт предельно чувственного, физиологического мировосприятия, что и составляло его своеобразную силу. Лучше всех сказал об этом тот же Пастернак: «По своей неуступчивости он отстает от Хлебникова или Рембо, заходивших гораздо дальше. Но и он на зависть фанатик и. отдуваясь своими боками, расплачивается звонкою строкою за материальность мира.

Чем зудесник отличается от кудесника? Тем же, чем физиология сказки от сказки.

Там, где иной просто назовет лягушку, Крученых, навсегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиваньем сырой природы, пустится гальванизировать существительное, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы.

Если искусство при самом своем зарождении получило от логики единицу, то именно за это движение, выдающее его с головой»[36].

Будучи продолженной, эта мысль должна обернуться другой стороной, констатацией безбожия Крученых. И Пастернак, так веско по-своему его оценивший, говорит в другом месте, что Крученых «выбрасывает» из своего лирического приема «одухотворяющую часть»[37].

Художник у Крученых (стихотворение «Смерть художника») «ищет днем с фонарем», но не человека, как Диоген, а «безобразия» – и бросается в Обводный канал потому, что мир, оказывается, «вовсе не рвотное». Крученых нередко обыгрывает разговорную метафору в каком-то крайнем из ее буквальных прочтений – получается даже не фантастическая картина, как у Маяковского, а именно не-логика шокирующего свойства. Вот стихотворение 1913 года «Отчаяние»:

из-под земли вырыть

украсть у пальца

прыгнуть сверх головы

сидя идти

стоя бежать

куда зарыть кольца

виси на петле

тихо качаясь

Оно построено на метафорах «из-под земли вырыть» и «прыгнуть сверх <выше> головы», противоположных в плане предметно-выразительном и очень близких как обозначение сверхусилия. Но в первой метафоре у Крученых проступает намек на мародерство, гробокопательство: «из-под земли вырыть / украсть у пальца <кольцо>»; а «прыгнуть сверх головы» – значит не только совершать что-то немыслимое, «выше» логики («сидя идти / стоя бежать»), но и повеситься, то есть оказаться в прямом смысле «выше» – под потолком (ср. в другом стихотворении: «умер под потолком / привинченный/к кокотной / л/а/м/п/о/ч/к/е»). В качестве моста между этими значениями выступает стих «куда зарыть кольца», он соотносится со стихом «украсть у пальца», и он же содержит в себе третью метафору – «зарыть в землю <талант, богатство, судьбу».. Стихотворение кому-то наверняка покажется всецело надуманным, но это никак не упрек для Крученых (может быть, в словах «украсть у пальца» таится и еще акцент, что-то вроде «высосать из пальца»).

Система Крученых, построенная на смысловых «сдвигах», дает и более впечатляющие результаты. В основе стихотворения «На Удельной» тоже метафора-идиома («будто гвоздь в голову вбивают»). «Перевернутая» с самого начала («Сам попросил / … / Пусть простукает нарыв»), она играет рефлексами, рождает варианты («забивают» – крышку гроба; «гвоздит» – жена). Нет смысла проставлять сравнительные оценки, но в раскрытии темы безумия, характерной для поэзии начала века, это стихотворение занимает свое место наряду со стихами Андрея Белого и Тихона Чурилина. Лирика Крученых к тому же выигрывает по сравнению с его оперой «Победа над солнцем», обозначившей веху в развитии футуризма, но поэтически малоубедительной.

На разных уровнях своей проясненности (тематической, сюжетной и т. д.) поэзия Крученых стремится к зауми как высшему пределу. Стихи 1920 года, периода «41°», – это в принципе заумь, не в границах «заумного слова», в котором перемешались первоначальные элементы (фонемы), а в составе целого стихотворения. Здесь уже слова (и обозначенные ими реалии – предметы, лица и т. д.) перемешались в «заумной», абсурдной мозаике, которая не поддается расшифровке. Последние произведения нашей подборки Крученых свидетельствуют о том, что для него не составляло труда снова «восстановить» фантастический сюжет («В полночь я заметил на своей простыне черного и твердого…») или видимую последовательность мысли («Зудивец»). Но все равно – за тем и другим стоит некое Ничто, нуль, с которого и начинается заумь. Она рождается из ощущения глобального несоответствия, в котором находятся привычная реальность и «НЕЧТО ЛУЧШЕЕ», совсем другое, узнаваемое «В ОГНЕ», в уничтожении и требующее отрицания «смысла жизни» и «бога любовьего» – традиционных ценностей и традиционной веры.

И все-таки это игра, «злая», настораживающая, отвращающая – но и увлекающая, потому что игра. Мотивы Крученых, все эти безумия и самоубийства, не могут восприниматься вполне всерьез и по-настоящему удручать по причине своей пародийности. И сам он снимает их с великолепной легкостью: «ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ / ЛЕЧУ К АМЕРИКАМ». Нигилизм Крученых – литературного происхождения и назначения. Он рассчитан и расчетлив. Как сказано в позднем (1942) стихотворении «Почти из Козьмы Пруткова», обращенном к Пастернаку:

Один –

беспечной нежностью <Пастернак. – В. А.>.

я ж – скрежетом возьму.

Теперь о Маяковском.

Маяковский на эстраде, в отличие от писклявого, верткого Крученых, был громогласен и эффектен. И в стихах он буквально эксплуатировал свою внешность. Природа выдала ему авансом не только исключительную одаренность, но и первое зримое удостоверение ее, исходный, так сказать, художественный образ. Он стихи кроил себе по росту и себя внутреннего, отнюдь не такого цельного и законченного, формировал по своему же (внешнему) образу и подобию.

мир огромив мощью голоса

иду красивый двадцатидвухлетний.

Бесконечные возможности эпатажа открывались в том, что этот изначальный и навсегда принятый масштаб можно было наполнить любым, самым неожиданным, содержанием, вплоть до выпадов в духе Крученых: «Лягу / светлый / в одеждах из лени / на мягкое ложе из настоящего навоза…» («Владимир Маяковский»), Но в эпатажных приемах проступали ключевые трагические темы Маяковского. Его герой – «глыба», «громадина» – оказывается в положении страдательном, «стонет, корчится». И больше, хуже – рождается главная маета и проблема, для него самого и для нескольких поколений читателей:

…какими Голиафами я зачат

такой большой

и такой ненужный.

Нужен ли Маяковский? Вопрос спровоцирован им самим, уже в ранний период перемещавшим, вопреки футуристическому «не что, а как», принцип пользы в центр эстетики.

Воспоминания А. Н. Тихонова воспроизводят момент пребывания Маяковского в 1915 году в Мустамяках, где поэт читал М. Горькому «Облако в штанах». Маяковский, пишет А. Н. Тихонов, «мог без краю вышагивать лес и, натыкаясь от восторга на сосны, орать всего „Медного всадника“.

– Ишь, какой леший! – любовно говорил о нем Горький, прислушиваясь к его завываниям. – Какой он футурист! Те головастики – по прямой линии от Тредьяковского. <…> А у этого – темперамент пророка Исайи. И по стилю похож. – „Слушайте, небеса! Внимай, земля!“ Чем не Маяковский!»[38]

Очень эффектно и в целом, по-видимому, правдиво, что подтверждается неоднократными тогдашними высказываниями Горького. Но еще существует воспоминание самого Горького о той встрече в Мустамяках – в письме к И. А. Груздеву 1930 года, и в нем подчеркнута другая сторона Маяковского, тоже хорошо знакомая Горькому и теперь усиленная известием о трагической смерти поэта. «Там он читал „Облако в штанах“, „Флейту-позвоночник“ – отрывки – и много различных лирических стихов. Стихи очень понравились мне, и читал он отлично, даже разрыдался, как женщина, чем весьма напугал и взволновал меня. Жаловался на то, что „человек делится горизонтально по диафрагме“. Когда я сказал, что – на мой взгляд – у него большое, хотя, наверное, очень тяжелое будущее и что его талант потребует огромной работы, он угрюмо ответил: „Я хочу будущего сегодня“, и еще: „Без радости – не надо мне будущего, а радости я не чувствую!“ Вел он себя очень нервозно, очевидно, был глубоко расстроен. <…> Он говорил как-то в два голоса, то – как чистейший лирик, то – резко сатирически. Чувствовалось, что он не знает себя и чего-то боится. <…> Но – было ясно: человек своеобразно чувствующий, очень талантливый и – несчастный»[39].

Сила – и бессилие. Пафос – и трагизм. Две крайние черты, две сущности раннего Маяковского. Их равноправие и нерасторжимость многократно закрепляются в едином образе – формуле героя:

Знаете что, скрипка!

Мы ужасно похожи:

я вот тоже ору –

а доказать ничего не умею!

Я – равный кандидат

и на царя вселенной

и на

кандалы…

Герой Маяковского вообще заявлен во множестве контрастных, несоединимых качеств, совместить которые в нашем восприятии может лишь понятие из романтического словаря: безмерность. Он нежнее нежных и грубее грубых, чище чистых и грешнее грешных Он «красивый» и «грязный» одновременно, призывает к мятежу и расписывается в крайнем неверии. При «вселенскости» замаха он непоправимо одинок. Критики с однозначным идеологическим подходом терялись, оправдывали, критиковали, обличали в «ошибках». Сводили все, в конечном счете, к стремлению эпатировать «буржуазно-салонный вкус» И никто не увидел того, что увидел Пастернак: «Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота»[40]. Эта тревога и лихорадка пронизывает всю структуру «Облака в штанах», на первый взгляд такую монолитную.

«Облако» – монолог, но он направлен не к обобщенному слушателю и читателю, как сценический монолог или лирическая медитация. В каждый момент он обращен к кому-то определенному, и адресаты все время меняются. Поэт (герой) многократно обращается к тем, кто назван в поэме «вы» (и тональность каждый раз меняется), к любимой, к маме, не один раз к уличной толпе (тоже со сменой акцентов), к Северянину, Богоматери, Богу, вселенной (обращения к Богу и Богоматери в первом издании были вымараны цензурой, но и в таком варианте адресаты легко угадывались). Он проклинает, ниспровергает, призывает, умоляет, жалуется и всегда ждет, чтоб услышали, отозвались, прореагировали-даже заведомо глухие, даже враги: «Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?» Монолог хочет перерасти в диалог, ищет отклика, результата, общения. Герой поэмы смоделирован по образцу библейских пророков, в нем есть также черты титанического и эпатирующего самоутверждения, в принципе несвойственные русской литературе; он уникален, непримирим, беспрекословен, агрессивен, – а по сути, в глубине это все то же русское стремление достучаться до всех, от лица к лицу, преодолеть расщепление, достичь утопического, всемирного преображения. На площадь, в трактирные углы, к порогу любимой герой выносит проблемы всеобщего свойства, «любви и правды чистые ученья». От «Облака» веет трагической атмосферой лермонтовского «Пророка», атмосферой русского проблемного романа-диспута (Достоевский).

Игорь-Северянин раньше Маяковского объявил себя «вселенским Хамелеоном» и стал примеривать лики прежних великих: «Был Карлом Смелым, был я Дантом, / Наполеоном и собой» («Поэза возмездия»). Главное различие сказывалось там, где оба прикасались к жизни «как она есть» – к «мещанству» и «пошлости». На площадь, к толпе они выходили с разными предложениями. Маяковский опирался на грубые понятия улицы («сволочь» и «борщ» в «Облаке в штанах»), но звал в неведомое, утопическое будущее, мыслимое по контрасту с настоящим, по принципу «наоборот», – выступал как «глашатай грядущих правд». Северянин «популярил изыски» и предлагал площади «поесть деликатного». Предлагал он своим читателям тоже в общем-то недоступные, но такие желанные, такие соблазнительные дворцы, ландо и ликеры – «мороженое из сирени» (чем не сегодняшняя реклама?). В стихотворении «Это было у моря» самый замечательный поэтический ход заключается в том, что соната Шопена превращается в «сонату пажа» – момент сюжетный, но уже и поверх сюжета, завлекательный намек, обращенный к читателю, расчет на читательское воодушевление. Тома соблазна – одна из главных в творчестве Северянина, и сама манера его – прельстительная, даже когда он касается грязи жизни. Он не скажет, как Маяковский, с позиций подчеркнутого антиэстетизма: «Все эти, провалившиеся носами, знают: / я – ваш поэт». Он сохранит дистанцию и одновременно найдет интонацию подкупающую, доверительную:

Котик милый, деточка! встань скорей на цыпочки,

Алогубы-цветики жарко протяни…

В грязной репутации хорошенько выпачкай

Имя светозарное гения в тени!..

. . . . . . . . . .

Брызгай грязью чистою в славный ореол!..

Читатели Северянина могли каждое слово принимать за чистую монету и плохо понимали другую его определяющую особенность – иронию.

По мнению Г. Шенгели, Северянин был не просто ироничен – он был демон. Г. Шенгели писал: «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал, – это был Александр Раевский, ставший стихотворцем; и все его стихи – сплошное издевательство над всеми, и всем, и над самим собой… Игорь каждого видел насквозь, толстовской хваткой проникал в душу и всегда чувствовал себя умнее собеседника – но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения»[41].

Можно, по-видимому, усомниться, таким ли уж абсолютным было демоническое презрение Северянина. Критик Адольф Урбан, автор лучшей статьи о Северянине, показывает его, наоборот, «добрым ироником» и выносит это определение в название статьи[42]. Так или иначе – лиризм и ирония у Северянина неразделимы («я лирический ироник»), что вносит очень серьезные уточнения в пресловутый вопрос о пошлости Северянина.

Он не участвовал в глобальном натиске на мещанство, предпринятом русской литературой (словно догадываясь, какие горькие судьбы предстоят в XX веке презираемому российскому обывателю); он по-своему даже потакал невзыскательным вкусам, делая ставку на банальность (за что, кстати, его оценил А. Блок); однако нет никакого смысла считать его апологетом пошлости. Он изготавливал «товар по душе», оказался одним из главных родоначальников массовой культуры XX века, оставаясь при этом подлинным поэтом.

«И что ни слово – то сюрприз». Читателей поражали словоновшества Северянина – озерзамок, лесофея, грёзерка, окалошить, весенеют и т. д. Он бывал вызывающе «футуристичен» в постановке темы («Фиолетовый транс»). Но не меньше, чем на удивление читателя, поэтика Северянина рассчитана на узнавание, – он зорко видел, давал неожиданные, но такие понятные вдруг поэтические определения, и не в особо «ударных», а в проходных для себя, на среднем уровне стихах:

А кругом бежали сосны, идеалы равноправий,

Плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок;

И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий,

Совпадала с ветром птичка на дороге без дорог…

Поэтическая смелость Северянина «совпадала» со стремлением читателя к красоте экстравагантного свойства, привлекала акцентированными, очевидными и в этом смысле внешними приемами. В целом же поэзия Северянина и шире, и драматичнее. «Я трагедию жизни превращу в грёзофарс». Греза, мечта получают свойство пародийности, игра ведется не только с читателем, но и с самим собой.

Слишком часто имидж футуристов прочитывался впрямую, буквально, с соответствующими оценками: грубость, пошлость, трюкачество, нигилизм. Труднее и важнее почувствовать в нем скрытое значение, лирическое действие, внутренний сюжет. Поза есть поза, за нею всегда что-то стоит. Это «что-то» может быть пустой претенциозностью, но может нести и по-настоящему значительное содержание.

Мировоззрение футуристов не было единым. В критике его чаще всего сводят к обладавшей относительным единством позиции кубофутуристов, но и в этих пределах трудно сблизить, к примеру, Маяковского и Е. Гуро.

Общим местом и привычкой стало определять футуризм как искусство переломной, катастрофической эпохи войн и революций в России. Но именно это утверждение требует если не пересмотра, то существенного уточнения.

Размах футуризма приходится на тот самый «Девятьсот тринадцатый год», который воссоздан Анной Ахматовой в «Поэме без героя». Среди многих карнавальных масок в поэме появляется и персонаж футуристического плана – тот, кто «полосатой наряжен верстой» (желтая кофта Маяковского была с черными полосами). Наряду с другими, но таинственный, загадочный. В «Прозе о поэме» Ахматова комментирует: «Там (в поэме. – В. А.) уже все были. Демон всегда был Блоком, Верстовой Столб – Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы (чем-то вроде Маяковского) и т. д.»[43] Весь этот карнавал, включавший представителей разных искусств и разных художественных направлений, конечно же, исполнен тревоги, но не меньше в нем игры – на грани такой свободы, когда «все можно». Об одном из героев в «Прозе о поэме» сказано: «Я сейчас не буду перечислять, что было можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом»[44]. Это не о футуристах, это о том, кто предстает в поэме как «общий баловень и насмешник», «сам изящнейший Сатана», – о Михаиле Кузмине. В картине, нарисованной в «Поэме без героя», даже проглядывает, с оттенком осуждения, мысль, что вся эта арлекинада, апокалипсическая игра, в которой принимал участие и сам автор, имела самодостаточный характер и заслоняла реальный ужас надвигающихся событий «не календарного – настоящего Двадцатого века» («Сколько гибелей шло к поэту, / Глупый мальчик, он выбрал эту…»).