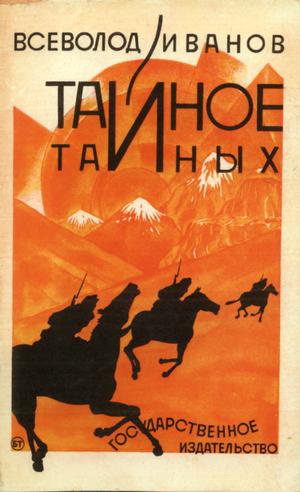

Издание представляет одну из лучших книг Вс. Иванова «Тайное тайных». Впервые после 1927 г. рассказы, составившие книгу, печатаются по первому изданию, без поздних редакторских и цензурных искажений текста. В раздел «Дополнения» включены рассказы Вс. Иванова 1916-1921 гг., подготовившие появление книги «Тайное тайных», большинство из них публикуется впервые; рассказы и повести второй половины 1920-х годов, написанные в ключе «Тайное тайных»; без купюр представлена переписка Вс. Иванова и A.M. Горького 1924-1928 гг. Издание иллюстрировано редкими фотографиями.

Для широкого круга читателей.

Всеволод Вячеславович Иванов

Тайное тайных

Тайное тайных

Жизнь Смокотинина*

Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову вместо сгоревшей новую избу, – насмешек над ними было много. То кричали, что топоры за революцию иступились – голов много порубили ими; то – осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны; то – просто необъяснимый солдатский мат. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться и поработать не зря. И все подолгу ходили подле накиданных холмом желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры1.

Подрядчик2, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький широконогий старичок. Евграф был запуган войной, голодом, непонятными налогами3, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил в волости, на совесть, лавку для кооператива4, деньги назавтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь, кто виноват, и взыскивать не с кого. После этого он окончательно никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне рубки избы ему занедужилось, или он притворился, чтоб приучать детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.

Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил топор, выбрал потяжелее лесину и – ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево… Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле амбара ворковали голуби – и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники, видя, как старается их хозяин, тоже крепко ухватились за топорища. Они были со стороны, не любили эту сытую деревню, и им хотелось показать, как по-настоящему должно работать. А хозяин словно желал с ними потягаться.

Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, вдова: мужа у ней убили на войне, она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила, – говорили, будто бы волостной кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход. И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня5. Собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось, и казалось – мели землю длинные каштановые ее ресницы… Обойдя холм сутунков6, сильно пахнущих смолой, она поравнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной щепу7. Поклонилась им низко. Плотник взглянули на хозяина – тот горел над лесиной; думал он вырубить из нее матицу8, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается.

– Баба-то будто окно, раму бы ей подходявую: тут тебе и тепло и светло будет, – сказал один из плотников, глядя вслед Катерине.

Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину.

– Кто ей щепу дал?

– Сама взяла, – с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы кому захотят.

Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорол какую-то глупость, – Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:

– Кто тебе позволил щепы таскать?

Катерина плавно качнула плечами, – кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело, потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка, – и от этого ее движения словно что-то зарябило внутри Тимофея. Он протянул руку – с бабами он был боек – и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, – не так, как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она даже будто и не спешила его оттолкнуть, – Катерина только сказала:

– Полно, – и выпустила щепу.

Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось…

– Иди ты, задавалка, – прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая, и казалось – похлопывает он себя поленом.

– Грош на разживу да щепочку на растопку, – насмешливо поддразнил его все тот же плотник.

Но Тимофей не огрызнулся.

Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь мяндач9 – сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой – выпить чаю; пойти на реку, что ли – выкупаться.

– Канительте папаши получится10, – сказал ему вслед насмешливый плотник: – жоха11 вырастет для нашего сословия.

И все плотники согласились с его мыслью.

Отец лежал на голбце12, и когда сын вошел, он заохал, застонал, – Тимофею было противно видеть его притворство. Отец начал выспрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:

– Только и знайте чай жрать, а он два цалковых13 кирпич!

Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог – выкупаться, – онучи14 были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по онуче.

Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбирая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки – ароматные жуки, носившиеся по вечерам, – тыкались, словно играя, в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить, всю округу!

А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубу. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вдумалось Тимофею погулять по реке с броднем15, а как сунул ногу в воду, так чуть было не вытошнило.

– Поди ты, – смущенно сказал он, опуская бродень на теплый песок, – болесть какую что ли прилепили?

Вечером знахарная бабка вспрыснула его с уголька, дали выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.

– Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не ляжет. Перед мужем, грит, в обете и ни замуж, ни под мужика не пойду. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли…

Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: «Полно», и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.

Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос, и зори были пьяны своей сытостью, весельем, как и поля.

Тогда Тимофей упросил отца справить ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках вроде того, что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску; хоть и парень будто бравый, – а пойдет седок – пьяный, дурак – посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазывал; подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча, как на перекрестке – не видя никого – глядел на столики. Однажды в праздник довелось ему выручить семь рублей; пошел, с приятелями по квартирному углу, в трактир. Один из них, гундосый и прыщеватый, рассказывал, как он вчера испортил девчонку, как она орала и царапала стену. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.

– Пересплю разика два еще, да и ну ее… плаксива больно… – закончил гундосый.

– А не зажалеешь? – вдруг спросил Тимофей.

– Чего? – удивился гундосый.

Тимофей тряхнул головой – и потребовал стакан водки… Приятели тоже, за компанию, выпили по стакану. Тогда Тимофей сказал:

– А я одну… вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку иссох…

Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, что пить дальше – пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых… Многое хотелось ему рассказать, но так и не пришлось.

Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась, и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам, и какой-то старик в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: «Купец, Гаврылов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели, – извозчик». И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком – пирожника – отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была единственная, тоскливая… Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетала, как цвет ветром с шиповника; защипало в глазах… Крикнуть он было хотел, подхватил вожжи, и лошадь словно узнала ее, – смирная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали… А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: «Останови ее, останови!..» Румяный милиционер засвистал, сам забавляясь и суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.

Тимофея забрали в часть. Просидел он неделю, выпустили: решили – больной. Лошадь за эту неделю исхудала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь, пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился за этот год строить четвертую избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси; по утрам вдоль реки появлялась наледь, и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латаном платье проходила она селом, и казалось – дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволжника вверху оврага показалась пара волков, – никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы. Тимофей выстрелил, волки прыгнули, и один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. «Завтра найду», – подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела добавить лучины. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет и на ее лицо и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами… даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась и руки опустились к бедрам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана, – Тимофею стало стыдно, мерзко – и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе и отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек стоит, как попрошайка, под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.

Тимофей, дабы освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон и не мог припомнить – с картечью он или с дробью. «Все равно – три шага», – подумал он, и та необычайная ясность – что приходила однажды на перекрестке подле зеленой церквушки – опять нахлынула на него.

Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея, – на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду – о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. «Как щепа за сердцем», – сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой, невсамделишной, все думалось: надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать – он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась.

Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели откуда-то из-под Оренбурга необыкновенных аргамаков16. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей, – цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску. «Полезай» – сказал ему нетерпеливо самый молодой. Тимофей прыгнул: невиданная боль ударила ему в колени, – коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелькали фонари, кто-то выстрелил. Тимофея долго били кулаками, плетью, допытывались – где цыгане. Он сказал. Тогда его ударили в бок поленом – и кинули в овраг, за селом. У него вытек глаз, он начал хромать – и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал, и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.

– Да, братишки, довела меня, подлюка! Идет, согласен непременно! – закричал он. Услышал свой голос – и попросил водки. Ему дали полстакана, и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его… Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до угла большой пятистенной избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий спокойный месяц, и лицо у Игната было тоже спокойное, и шуба его казалось синей, а воротник походил на облака.

– Не мешай жить, – крикнул Тимофей, ударяя его ножом.

Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал – горький снег во рту, шатающийся сугроб – и месяц скользнул у него между рук…

Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны – совершенно голые, как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали – отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых… Посмотрел сыну в лицо, перекрестил и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.

И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея пекла поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот.

В сенях плотники стругали гроб, и насмешливый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили проститься с покойником. Плотники, чтоб идти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням, медовые запахом стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. «Полно», – сказала шепотом Катерина – и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб. Плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди – склонилась к полу. И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.

Полынья*

Жизнь, как слово – слаще и горче всего1.

Богдан Шестаков очень изменился за последний год. Когда он напивался – в голову приходили тягучие мысли о смерти, а подумав, он начинал драку. В деревне его стали бояться и хвалили только за то, что он дерется не ножом, а постоянно палкой. Девки приставали меньше, и кто-то пустил по нем славу – порченый. И верно – всякий раз после пьянки его долго тошнило синей слизью, и если выскакивал из горла темный сгусток крови, то становилось легче дышать… Кожа на его огромном скуластом лице казалась какой-то гнилой, а маленькие глазки смотрели с такой злобой, словно дано было ему видеть мир в последний раз.

Был конец масляной2, деревня много дней уже пила, дралась и, путаясь в огромных сугробах, орала матерные песни. Накануне прощеного воскресенья3 девки не пришли на вечерку4, и Богдану хоть и скучно было драться без девок, но опять заныло сердце, опять в голове стало так, словно он стоял, наклонившись над бездонным оврагом – и Богдан разогнал вечерку, выбил в избе окна и даже ударил любимого своего друга Степку Бережнова. Ударил в ухо, в кровь, а Степка парень был гордый, удара не простит – и думал утром Богдан: теперь или Степку придется зарезать или Степка зарежет его. Стало необычно тоскливо. Плохо растапливалась печь. Мать, перекладывая поленья, сказала ему:

– Хоть бы ты долги за бочки собрал, кончат тебя скоро. Степка по селу ходит – не миновать, говорит, тебе ножа.

В свободное от хозяйства время Степан бондарничал5. Деньги за работу сбирать не умел, и часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань. И то, что мать не пожалела его, а думала больше о деньгах, тоже как-то расслабило Богдана. Вяло и нехотя натянув щегольские, с узкими голенищами сапоги, взял обеденный нож со стола, вытер его два раза о подошву и сунул за голенище. Мать только громыхнула ухватом. Размахивая сучковатым своим батожком, Богдан вразвалку, лихо играя плечами и удало посматривая по сторонам, шел по улице. В первый раз за всю его жизнь лежал у него за голенищем нож, и было непонятно чего стыдно и даже страшно. Казалось – выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан выхватил бы нож и даже едва ли поднял бы палку. Деревня после вчерашней гулянки еще спала. Выйдет разве за ворота посмотреть погоду какой старик. Тупо стоит, распахнув тулуп и подставив солнцу сивую бороду. Снег тает у него подле валенок, валенки темнеют, и не видит ничего старик. Даже собаки не лаяли, словно и они страдали с похмелья. Казалось Богдану – разбежалась, перепряталась по сугробам деревня, словно вспорол он своим ножом мешок с пшеницей. Так Богдан дошел до выгона, там уж кое-где посерел снег: словно протерлась материя и выступила подкладка. Ночью, надо думать, выпадала пушная кидь6 – самый крупный снег, и обледенелая дорога казалась исковерканной долотом. И опять мысли, тяжелее горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть же в деревню было страшно, до поту. Вправо от выгона белело кладбище, и пришло ему в голову, как трудно будет долбить ломами могилу, а копать ему могилу будут парни-сверстники (есть такой обычай: зарезанному приятелю сверстники копают могилу, чтобы подольше поговорить о покойнике). Степка первым пойдет по деревне… И тогда он подумал: «Надо обрат идти. Говорят так, поди – от Степкина ножа утек». И все ж не было сил обернуться к родным избам. Здесь он припомнил, что в Данилове – соседней деревне, верстах в пяти – сегодня престол7 и вечерки. В Данилове так же, как и в родной его деревне, резались и пили. Но кто знает, если зарежут в Данилове, может, тот же Степка пойдет отплачивать за Богдана и падает от ножа или кола подле даниловской околицы.

Богдан выпустил чуб из-под шапки, подтянул выше голенища, страх будто прошел, и Богдан направился по обширной снеговине в Данилово.

С легким хрустом скользили его каблуки по ледку дороги. Хруст льда был рыхлый, весенний, и рыхлые шелковисто-белые облака были в огромном небе. Конец снеговины был занят легким синеватым леском. Дорога, словно утомившись прямо бежать по снеговине, начинала вилять и в лесок брела, как пьяная. Лесок-ельничек был весь в снегу, в искрах, в фарфоровом блеске, поднимался он на холм бодрый, веселый, словно бы с пеньем. За холмом поляна, а с краю ее – Данилово. Перед самым леском текла речка, занесенная пухлым снегом, убродная8, словно стянула она со всей равнины на себя снега, будто нужно ей было прятать что-то драгоценное. Ничего-то в ней не водилось, даже пескари, и те давно передохли, запутавшись и устав жить в неимоверно густых лопухах и водорослях. Через речушку лежал мостик, тоже занесенный снегом, торчали от него два столбика, а направо от этих столбиков виднелся сруб, – года два назад хотел даниловский кооператив устроить здесь мельницу, да так, неизвестно почему, ничего не получилось. Летом в этот сруб парни водили девок, водил и Богдан; раз даже, по торопливости, не запалил спичку и свалил девку на ребячью шалость. Парни позже хохотали над девкой целый месяц: и кожура, мол, и нутро перепорчены.

И вдруг влево от столбиков, в двух саженях, не более, увидал Богдан громадную, как большой двор, полынью.

Не меньше как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в ней всю свою злобу, накопленную в долгие годы.

А по ту сторону полыньи увидал Богдан большого сизоголового селезня9.

Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью! То ли затосковал он в солнечной стране по родным лугам? То ли на самом деле должна через несколько дней хлынуть весна? И селезень, словно смеясь над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, когда он выныривал, – вода расцветала. Селезень крякнул, ударил крылом и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, словно по сердцу, непередаваемо разозлило Богдана. Он отпрыгнул, схватил глызу10 и метнул ею в селезня. Птица нырнула, семь темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал – не завести, видно, ему никогда дробовика. Он быстро начал сбирать глызки, и ему было стыдно: большой парень, ухобака11, а, словно мальчишка, гоняется за селезнем. Но тут ему захотелось принести на вечерку в Данилово дикого селезня.

– Замучаю, курва! – закричал он, продолжая сбирать глызки.

Селезень крякал, тревожно смотрел вверх. Рыхлые облака, словно пряди седых волос на молодом лице, продолжали скользить по небу. Желтый клюв селезня, подобный уцелевшему осеннему лепестку, тонул в воде. Богдан, весь потный, увязая в снегу по пояс, бегал с одного берега на другой и все не мог отыскать такого места, с которого он мог бы попасть в селезня. Подле кустика он ткнулся в настыль: промерзшую толстую кору снега. Богдан наломал куски этой настыли и долго кидал их в прорубь. Он скоро устал – и от злости на такую глупую охоту и от мысли, что селезень может улететь. А селезень продолжал все нырять и нырять, и казалось – с каждым разом он остается в воде все дольше и дольше. И вот когда он нырнул особенно надолго, Богдан, внимательно рассматривавший полынью и гадавший, где бы мог быть вынырнувший селезень, как-то невзначай взглянул на сугробы. По сугробам переметывался с тревожным шипеньем снег. Богдан поднял голову, и в небо, словно с сугробов, перекинулась волокушка12. От солнца в мятущихся снегах осталось только пятно огненно-красной киновари. Края земли походили на завороты сугроба. Деревни не было видно.

Тогда Богдан поспешно отыскал свою палку, переломил ее, долго целился и так кинул ее, что палка завизжала. Селезень взлетнул на сажень. Богдану показалось, что он попал ему в крыло. Да и селезень теперь не нырял, а, чуть волоча крыло, плыл вдоль снежного берега. В воду с надутых, как капризные губы, сугробов сыпался в воду снег. Стало тускло, как в сумерки. Очень ясно обозначились талые места дороги, и тут только Богдан понял, что, даже убив селезня, он не смог бы достать его из полыньи. Разве лесиной, но едва ли подыщешь такую тонкую лесину, которая могла бы достать до середины полыньи. Он почувствовал иней на шее, замотал крепче шарф, перетянул опояску, вдруг стало почему-то обидно, что на полушубке недостает трех пуговиц. И опять с непонятным страхом подумал о родной деревне, о Степке, опять тяжелые, как горы, мысли подступили к сердцу… От ножа ноге стало холодно, он достал нож и сунул его за пазуху. Посмотрел на полынью, – селезня за снегом не было видно. Богдан постоял, подумал и все-таки пошел в Данилово.

А ветер все усиливался, и не успел Богдан отойти десяти шагов от столбиков моста, как снег – мелкий, пылистый, «блеска» – так ударил ему в лицо, что словно забил горло. Богдан долго протирал глаза и, протирая, не заметил, как очутился в уброде. Потерялась лиловая тень мельничного сруба, да и ельник куда-то исчез – и дороги под собой не нашел Богдан. И когда он, поддерживая для чего-то шарф на шее, кинулся вперед, – вдруг темная вода полыньи открылась у его ног. Снег медленно уходил в воду, так медленно, что казалось – прежде чем уйти, он скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей, и, уходя, не верит, что можно скрыться. Богдан, неотступно глядя на полынью, медленно шел вдоль берега и вскоре наткнулся опять на столбики. Он яростно сбил с одного из них снег. Он потоптался перед столбиком, даже как-то неумело припляснул, – сразу стало веселей, и он вновь направился в Данилово.

И вновь, не успев отойти десятка шагов, сбился с ледка дороги (хотя вначале, прежде чем ступить, нащупывал впереди себя ледок, но ему быстро надоело нащупывать, сразу поверилось в удачу) и опять попал в уброд, глубокий теперь почти по пояс. Идти вперед по уброду было до обиды страшно, – каждый шаг, казалось, обваливался и катился в полынью. Мчалась округ него шипящая светлая темнота. Богдан остановился. «Господи!» – прокричал он приказывающе, повел палкой, и вправо палка его наткнулась на бревна мельничного сруба. Он хотел было войти туда, но вдруг зачем-то вспомнилось, как воняло в срубе, когда он водил туда девок, и как вонь эту замечали только тогда, когда шли обратно. И стало ему до слез обидно за Степку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. «Господи», – опять приказал он. А поносуха все сильнее и сильнее крутила снега, словно ситец притискивая к его телу кожух. «На дорогу от сруба надо брать влево», – припомнил Богдан. А на дороге ветер был еще сильнее, поднялся, видно, последний зимний занос. Столбик вновь был занесен снегом, полынья исчезла: «Тоже, должно быть, занесло», – подумал Богдан, и ему стало легче. Он присел на столбик, скрутил папиросу и, когда между колен в полушубке зажигал спичку, ветер дернул, вырвал кисет, обидно помахал им в воздухе и швырнул его к полынье, в снега. Богдану стало так тяжело, что он даже не обрадовался тому – на таком сильном ветру, закуривая папиросу, не испортил ни одной спички. «Затянулся напоследки», – подумал он и здесь вспомнил опять Степку, свою трусость, и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику. Он уже и сам понимал, что не дойти ему теперь ни до Данилова, ни до дому, сблудит, сдохнет, – и все-таки пошел в Данилово. И верно – сразу же он спутался, упал, сразу очутился в убродах, и вот снова перед ним – полынья. Она лежала такая же неподвижная и темная, как и раньше, так же неподвижно били в ней подземные родники, и так же нехотя принимала она в себя снега. Не колышась, плыла она спокойно среди этих взбесившихся снегов, плыла настолько неподвижно, что даже не отражала ничего, как глаз мертвого.

Сердце у Богдана вдруг прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился. И затем сразу понашло на него такое чувство, словно он засыпал после большого усталого дня. Вода на мгновение просветлела – и он неистово ринулся прочь. Но сразу же до истомы стало ясно: куда бы он ни кидался, как бы ни бежал по сугробам, – везде под ногами обрушивались глыбы рыхлого снега, и вода открывалась ему. Попробовал было он закричать, – сразу от сильного ветра заныли зубы, и стало чего-то стыдно. Шарф стал влажный, и скоро обмокрела спина. «Добро – у сапог узкие голенища, а то бы снегу-то сколько набилось», – подумал он, не замечая, что и узкие голенища были наполнены снегом и теплые капли пробирались вдоль икр.

Он устал думать о дороге, – в голове у него остались только какие-то коротенькие мысли о столбиках. Ему казалось – ухватись он за столбик, и он не скатится в воду. Виски были словно зажжены, а чуб лез на глаза, холодный и чужой. Несколько раз отскакивая от полыньи, наткнулся он, наконец, на столбики, упал и прижался лбом к обледенелому дереву, и на мгновенье вернулась храбрость, он полез было в карман за табаком. Скверно и долго выругался. Брань шла легче, чем крик, и он длинными солдатскими матюками долго звал на помощь. Показалось, что чем-то и кому-то он отплатил за свои муки. А веселый и свистоголосый ветер все так же несся над снеговиной, все так же блестящей пылью звенел на обледеневшей коре-чире, колол ресницы. Богдан отполз немного от столбика, от дороги: он ясно заслышал понуканье ямщика, храп утомленной лошади, ему показалось, что его могут растоптать, но тут лошади словно свернули в сторону. Он даже разглядел, как блеснули длинные оглобли, хотя и знал, что иной дороги, кроме той, на которой он лежит, – нету. Но он отполз еще два шага.

И опять темное жерло полыньи всплыло перед ним. Обледенелый скат, спускающийся в воду, как бы дрогнул, в плечах Богдана словно что-то хрустнуло, и он торопливо поджал под себя ноги. И было время, – каблук уперся в какую-то ледышку, не коряжку, а в полуаршине далее лежала вода, пахнущая почему-то тиной. Эта пахнущая тиной вода словно всосала все его мысли. Он долго, сгорбившись, сидел и неотступно смотрел в воду. А затем, как родник, со дна его души ударила в тело и смятенно пронеслась мысль, что сейчас каблук соскользнет с коряжки, кости и мясо – все то, из чего составлен Богдан, покатится по льду, ветер, дующий в плечи, еще сильнее ударит в полы полушубка, и шесть огромных кругов, похожих на круглые перья, захлопнут его жизнь. Он стал тереть ноги, а пальцы без толку путались, и казалось – трет он сапог о сапог, как безрукий чеботарь13. И когда подумал – «безрукий», все как-то вдруг рухнуло в его голове: дорога, ожидание саней, удаль его, и он хорошо понял, словно пропели ему конец.

Тогда вправо, совсем против столбиков, подле большой, нависшей над водой глыбы снега (с глыбы тусклой струйкой сыпался в воду снег); Богдан увидел селезня. Птица, уткнув под крыло голову, тихо покачивалась на воде. Сверху она была вся засыпана снегом и как бы походила на свою белую тень. Богдан изумленно потрогал веки – снег словно посинел.

– Цыпа… цыпа… – позвал он вдруг и сам удивился своему писклявому голосу. Не успел он позвать птицу и трех раз, как селезень встрепенулся, снег с него скатился, и он медленно поплыл прочь. Богдану стало обидно, зло, он даже почувствовал жар в веках, – так напряженно вглядывался он в крутящуюся синеву. А более всего ему было обидно то, что он мог вспомнить сразу, как кличут цыплят, а как кличут утят – он не мог вспомнить. Селезень давно уже уплыл в снега, а Богдан все покрикивал: «Цыпа, цыпа», и когда совсем обмерзли десны и ему пришлось замолчать, он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно. Он убрал с коряжки затекшую ногу. И оказалось – скат не так уж скользок. Опять усилилась метель, и вскоре он начал думать, что селезень почудился ему и что нет такого селезня совсем, а было ему виденье перед смертью.

Снег пожелтел на минуту, – надо думать, закатывалось солнце. А потом зашипело еще сильнее; казалось, снег был теперь с мелкими градинками, – очень больно колол за ушами. Долго так сидел Богдан. Снегу намело вровень с плечами, перекатывался он по груди. Спине стало теплее, и Богдану не хотелось вставать, уходить. Он всунул пальцы в рукава, надвинул шапку на уши и полузакрыл глаза. И тогда ему показалось, что коряжка выскакивает из-под его ног. Он шевельнул ступней; что-то похожее на льдину качнулось подле его сапога. Он наклонился – было уже совсем темно – и неподвижной холодной рукой он скорее почувствовал, чем ощупал перья селезня. Птица отошла от его руки и поползла, скользнула вдоль сапога к сгибу ноги, – видно, ей хотелось выбрать где теплее. И Богдан вспомнил, как раньше сизое перо селезня чем-то напомнило ему венчик на лбу покойника. И огромная злость потрясла Богдана, он сунул руку за пазуху к ножу, но тут грудь его наполнилась каким-то кипящим теплом, тепло это хлынуло по рукам. В голенищах снег уже не таял, и не было ощущения, что портянки с ног разматывают по ниточке. Сугроб за его спиной почудился шире, тверже и чем-то напомнил баню. Небывалая доброта овладела всем Богданом.

– Ишь, черт, – сказал он шепотом и заботливо погладил селезня по крылу. Затем рука его спустилась к животу; живот у селезня был мокрый. Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и шея его бессильно падает на тыл Богдановой руки. – Полезай дальше, – прошептал Богдан и долго не убирал руки, пока селезень не согрелся и не взял голову под крыло.

Так человек и птица просидели все ночь у полыньи. Вначале, когда Богдан перебирал затекающими ногами, селезень шарахался, а потом привык и только легонько крякал, и это смешило Богдана. Под конец даже Богдан решил, что селезень выведен при птичнике из яиц дикой утки; может быть, даже и улетел из птичника. Под утро Богдан вздремнул и, засыпая, подумал уверенно и весело: «Не замерзну». И он, точно, не замерз. К утру из-за лесочка из-за холма, словно он там спал всю ночь, хлынул в снеговину теплый весенний ветер. Ветер тронул Богдановы ресницы. Богдан вскочил и начал оттирать снегом руки. Три пальца не действовали, посинели слегка и стали необычно гладки. «Придется обрубить, – подумал он с непонятной радостью, – и на ногах, поди, придется обрубить». И все с той же радостью разглядел он, что больше, выше всего снег на дороге, да и всегда весной, если идет крупный снег, больше всего наметает его на дорогу. Что ж тут позорного, если и заблудился. Тихий плеск послышался рядом – это селезень нырнул в полынью. Но он вскоре вынырнул, точно ему жалко было оставлять тепло и солнце, взглянул изумленно на человека и с громким криком уверенно и быстро поднялся вверх, прошелестел над леском и понесся на холм, навстречу весеннему ветру.

– Ишь, черт, – сказал любовно, глядя ему вслед, Богдан. Отмороженные пальцы начинали ныть, но Богдану было легко переносить эту боль. Идя вдоль каймы занесенной снегом дороги, он думал уверенно, что если уже теперь резаться, так конец-то теперь Степке будет, а не ему, Богдану. И было непонятно, как он мог бояться своего села, – оно лежало в снегах такое теплое, пахнущее хлебным дымом, – как он мог думать о смерти, бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить… Он не знал еще, что будет делать теперь, но веселая уверенность наполняла его все крепче и крепче. Так, улыбаясь неумелой улыбкой, прошел он вдоль села, стукнул в окно и тихо крикнул:

– Мамка, неси топор да рукотерку14!

Положил руку на бревно, на котором кололи дрова, отрубил три пальца и, перетягивая полотенцем руку, сказал ласково матери:

– Теперь, если со Степкой резаться, – обязательно ему конец, мамка.

А матери было страшно слышать его ласковый голос, тошнота подступила к сердцу от снега, залитого кровью, слезы текли у ней из глаз, а вытереть она их боялась почему-то. И так же ласково, в голос сыну, она спросила:

– Ливорвер, что ли, купил?

И опять улыбаясь неумелой улыбкой, ответил ей ласково Богдан:

– А то как же… Не со слова же быть мне такому храброму.

Ночь*

Любовь да тоска на крови стоят1.

У Афоньки Петрова умер старший брат Филипп. Умер в первый день своей женитьбы, на свадебной кровати. А к свадьбе Филипп готовился долго, тесть его был состоятельным мельником, зятя брал к себе в дом и на хозяйство требовал много денег. Филипп мотался по волости, но волость была бедная, деньги не шли, и к тому же Глафира, его невеста, была близко – у самого сердца, – и тогда он ушел в город. Жил он там год с лишним, а когда вернулся, то ничего не мог рассказать, кроме того, что вывески там черные, с золотыми буквами, – может быть, потому, что у Глафиры под соломенными волосами цвели ржаные глаза. Пожалуй, так. Оттого и в те немногие часы, что приходились ему на сон в городе, его ноющее тело видело эти ржаные глаза. И вот накануне свадьбы добро свое он привез к тестю на собственной тройке с золоченой дугой и с бубенцами. Народ сбежал смотреть на Филиппа, мельник обнял его на крыльце, растроганный, со слезами на огромных, близко поставленных глазах – и немного пьяный. Позже приехали на таратайке Филипповы старики: Александр Ильич и Мария Егоровна, тоже пьяные и разговорчивые; приехал и Афонька – младший сын конопатый, с растерянной походкой, в синем новом картузе и толстых пуховых перчатках. Все они сидели за столом обнявшись и неустанно хвастались. Старики Петровы говорили, что сын их Филипп упрямый и своего места в жизни добьется, а мельник хвастался своей красавицей дочерью и гулко на всю пятистенную избу кричал, что у Глафиры глаза – что твой колодец, и что в молодости и он своими глазами десятки баб завораживал. А глаза у Глафиры действительно были как в ружье смертное дуплище, и она не подымала их на жениха. Филипп же сидел рядом, прямой, крепкий и немного бледный, но спокойный, и только в сердце у него словно летала пчела, и редко-редко чувствовалась игольчатая боль.

Запрягли опять тройку и поехали в совет2, хотя ходу было до совета одна улица. Записались быстро, и председатель, тоже веселый и без шапки даже, сел с мельником рядом, и тогда весь поезд направился в церковь. А было начало весны, – ленты, которыми были убраны лошади, сыро мотались под ветром, через гривы коней ямщику виднелось ясное небо, и ямщик прогнал тройку по всем улицам села. Воробьи, выбиравшие из завалинок чистые соломинки, любовались на мчащийся поезд, мальчишки гнались за синими комьями грязи, летящими, как облака, из-под копыт и из-под колес. Мальчишки быстро устали, лица их стали напряженными, но они не могли отстать от поезда, от гремящих весенних бубенцов – и от пьяных лошадиных и человеческих глаз.

Свадьба, вернувшись на мельницу, опять стала пить, кричать песни и хвастаться. Председатель орал, что, если б ему волю, он бы перекричал любого попа, – и действительно, голос у него был необычайно дикий и пронзительный. Филипп сидел так же прямо и строго, он только под скатертью схватил невесту за руку и мял руку так, словно хотел выжать всю свою силу, накопленную за полтора года, – и не умел. Глафире было больно и приятно, рука немела, и немота переходила на сердце – и никак она не могла поднять ржаных глаз. Затем молодых проводили до кровати, и мельник долго и неумело плясал перед дочерью, неустанно подмигивая огромными и близко поставленными глазами. Гости совсем было расходились, но как-то замешкались у стола, и вдруг опять начали пить и плясать. Уснувший было гармонист ударил по ладам, а после вышло и солнце и тоже ударило в пальцы гармониста, и гости свалились кто куда мог. Матушка Филиппа, Марья Егоровна, пила мало, но ей было веселей и радостней всех, и особенно она была довольна, когда гости все свалились; тогда она, крестясь, обошла всех и накрыла шубами кого могла. Афонька уснул во дворе, на телеге: она накрыла его двумя тулупами и еще пологом и с радостью подумала, что старость ее будет добрая и легкая и что младшему сыну – а был он пожиже Филиппа и не такой строгий – невесту надо выбрать веселей и свадьбу устроить еще лучше Филипповой, чтобы любовь была крепче. Потом Марья Егоровна вернулась в избу, но спать ей не хотелось, – и вздумала она подоить коров. Она взяла подойник и вышла было в сени, но опять радость охватила ее, и она вернулась. Тихо, дабы не греметь, поставила она подойник среди объедков и разбитых тарелок на полу, подошла к дверям горницы, где спали молодые, и медленно перекрестила двери – и прослезилась и, прослезившись, опять перекрестила. Глухой стон послышался в это время за дверьми, и Марья Егоровна таким же голосом, каким она увещевала рожавших коров, проговорила:

– Ничего, милая, ничего… потерпи, – и медленно, подхватив подойник, пошла. А на крыльце уже услышала она дикий вопль, и подойник задребезжал по ступенькам.

Выбежала в одной исподней растрепанная Глафира, упала старухе на плечо.

– Плоха, с Филиппом-то плоха! – крикнула она.

Старуха оглядела ее всю – и ласково прикрыла ее бедра своей шалью и затем ласково же сказала:

– Ничего, милая, пройдет, это у ево от заботы.

Она взяла ковш воды, перекрестила его и пошла в горницу. А Филипп, такой же прямой и строгий, как всегда, лежал на кровати, и только лицо у него было такое, словно он удивился, что за все его муки и терпение он смог получить все-таки свою награду.

А после его хоронили, и с кладбища уже шли другими. Началось с того, что мельнику показалось – могила будто не так глубока, как нужно, что его и здесь хотят надуть. Он слазил и сам смерил могилу. А идя с кладбища по самым грязным местам, бормотал:

– Девку-то как охаял. Теперь по всей волости смех пойдет, разломана жись у девки…

А старику Петрову, шедшему рядом с ним, хотелось утешить его, и он не знал как – и стыдно было врать, что Филипп не дотронулся до жены.

– Ноне все быстро заживает, – сказал он – и сам испугался своих слов. А по лицу Глафиры нельзя было понять, что она думает и даже знает ли, отчего умер Филипп, и только один Афонька, нечаянно встретивший ее в сенях, когда в избу вносили крышку гроба, увидал ее глаза и матовый влажный рот. Она остановилась у косяка и так провела рукой по глазам и рту, словно замыкала в себе на всю жизнь ту радость, которую получила в одну ночь. Холодная роса упала на сердце Афоньки, и неожиданно, вбежав в избу, он закричал со слезливой завистью:

– Лучша б мне подохнуть!

Марья Егоровна посмотрела на него удивленно и раздельно, будто на весь мир, сказала:

– О, господи, жисть-то как переклубилась. И ты туда же.

На поминках, за блинами, отец Филиппа повел разговор, что тройку-то надо вернуть. Тогда мельник, как будто ожидавший такого разговора, закричал и даже ложкой стукнул:

– Что ж, позор на мою дочь трех лошадей не стоит?!. На всю волость смех теперь пойдет, – колдун, мол, мельник и дочь колдунья. Кто ее теперь возьмет? Вековушей сдохнет, а то солдаты измусолят…

И неожиданно Глафира тряхнула головой и, обведя всех своими огромными ржаными, так же, как у отца, близко поставленными глазами, протяжно сказала:

– Видно, от бога так мне… – и не докончила, что ей суждено, и никто ее не переспросил.

Все же старик Петров, подпив, осмелел и начал торговаться и под конец выторговал у мельника одну лошадь из тройки, с упряжью, а деньги, внесенные Филиппом, мельник наотрез отказался вернуть. Выторгованную лошадь привязали к оглобле, она бочилась, не шла, а глаза у нее были такие все веселые, как и в день свадьбы.

В эти несколько дней в поле многое изменилось. На пригорках выступила зелень, земля пахла травой, и только в оврагах кое-где лежал конопатый, изгрызанный ветрами снег. Чуть заметный туман стоял над оврагами.

Сразу же старик Петров заговорил о посевах, что весна, надо думать, будет теплая. Слова у него были такие же, как и в прошлую весну, но теперь Афонька им не верил, и ему тяжело было их слушать.

В двух верстах от деревни дорога разветвлялась, – одна, поуже, шла в родное Афонькино село, другая, пошире и погрязней, вела к станции. Несколько подвод, груженных бревнами, уныло брели, лошади увязали по животы, и тощий мужичонка, необыкновенно искусно свистя кнутом, кружился подле обоза. Рыжая собака визжала – кто знает на что.

Афонька посмотрел на них, сердце его защемило еще больше, вспомнилась опять Филиппова смерть и нездешней наполненные радостью и удовлетворением глаза Глафиры. Он спрыгнул с таратайки и сказал, что приедет домой по чугунке. И хотя до родного села железной дорогой было верст сорок, а проселками – все шестьдесят, а то и больше, – всегда удивлялись, если кто ехал чугункой. Удивился и теперь старик Петров, но ничего не сказал, а только покрепче натянул вожжи и бочившего Филиппова коня вытянул хворостиной.

Афонька так спешил на станцию, словно там его ждал поезд, а прибежал – и вдруг оказалось, что и спешить-то не стоило, да и, пожалуй, не стоило ехать чугункой. На станции курили мужики, привезшие бревна; два солдата, возвращавшиеся с побывки в казарму, читали вслух «Крестьянскую газету»3 и непрестанно прерывали чтение разными деревенскими новостями. Афоньку в солдаты не брали, грудью как-то не выходил, хотя с лица и был ловок – рот лишь был очень пухлый и длинный. Афонька позавидовал веселым солдатам, попросил у них кусок газеты, но разговориться не мог. Окна, грязные и холодные, еле пропускали свет – и скоро стало смеркаться; до поезда оставалось четыре часа. Сторож, гремя зажатыми в одной руке ключами, стал подметать пол.

– Подбери ноги-то! – неожиданно сердито закричал он Афоньке.

И тогда Афонька, махая газетой, тоже закричал и потребовал составления протокола. Сначала мужики и красноармейцы поглядели на него с интересом: думали – или пьяный или будет драться, а потом отвернулись как-то обидно и заговорили о своем. Ссора несколько ободрила его, но вскоре стало опять скучно, и начало казаться, что сторож, стоявший у печки в грязном тулупе и с грязной метлой в руке, выдумывает такую каверзу, которая позволит ему на всю жизнь опозорить Афоньку. И когда сторож вдруг во все горло, так, что газета выпала из рук красноармейца, заорал, что поезд опаздывает на три часа, – Афоньке стало непереносно муторно, и он вышел, сильно прихлопнув громадную дверь. Дул сырой ветер, мелкими каплями неумелого дождя брызгая в косой фонарь подле станционного колокола. Особенная, пахнущая керосином станционная скользящая слизь блестела под ногами, и словно отражалась в ней вся мерзость сегодняшнего дня, – весь этот хриплый шум дождя, простуженный храп железа на крыше, чахоточный свист проволок. Сразу же за станцией, по обе стороны полотна, начинался лес – сосновый, высокий, но теперь тоже какой-то чужой, без гула и запаха, словно укутанный тиной. Афонька повернул обратно. И тогда-то к станции, медленно и со скрипом, подкатил товарный поезд. Впереди шли теплушки, а в конце темнели широким треугольником две платформы, груженные каменным углем. И то, что уголь везли, как песок, не прикрывая и без стенок, – очень удивило Афоньку. Тот же ругательный сторож, теперь уже в башлыке и рукавицах, прошел мимо всех теплушек, освещая все площадки фонарем. Платформы с углем он не стал осматривать. Афонька обежал кругом паровоза, лысый машинист быстро тянул папироску за папироской, словно воровал огонь. Афонька, ухватившись за плаху, подставленную на ребро и служившую стенкой, прыгнул на уголь. Папироска машиниста, до этого мелькавшая у него в глазах, вдруг потухла. Он вспомнил, что на нем новая стеженая, крытая бобриком серая тужурка, а уголь пачкается. Поезд качнул его плечи вперед. Уголь заскрипел под плахой, за которую он держался. Оказалось, что сидеть очень неловко, доска шаталась, тело скатывалось, а уголь, мелкий и сырой, лез в рукава, за голенища, в носу щекотало, и никак не удавалось нащупать большую глыбу угля, чтобы ухватиться. Вскоре уголь стал подкатываться под него, и казалось, что Афонька будет сидеть сейчас выше плахи, платформа как-нибудь шатнется по-особому… Афонька со всей силой ухватился за плаху.

Золотая кукла искр прыгала в темном небе, – выпрыгнет и погаснет. Колеса с грохотом и шипом гнались за куклой, откосы отвечали свистом вдруг проснувшихся сосен, и когда однажды Афонька наклонился, – рельсы блеснули, как рога. А доска шаталась все больше и больше, холодела и скользила из рук. Попробовал было Афонька обнять ногами доску, но она совсем скренилась, и тогда он, не помня себя, рукой и ногой начал разгребать уголь. Попалась острая, чем-то напоминавшая льдину, глыба угля. Но здесь золотую куклу искр остановил разъезд – и начальник разъезда попросил у машиниста папироску. Афонька хотел было спрыгнуть, но вспомнил свою выпачканную углем тужурку – засмеют, и здесь ему пришлось в голову, что наверху, на угле ему будет легче держаться. Он полез. Машинист кинул докуренную папироску, колеса подхватили ее, буфера им одобрительно подлязгнули, и теплушки опять понеслись вперед.

Вскоре Афонька разглядел, что на угле, в аршине от него, сидит еще человек. Когда Афонька, рассматривая его, наклонился, человек сказал что-то. Афонька не разобрал – что, но понял – какую-то тоскливую жалобу. Афонька, прикрывая ладонью, зажег спичку и поднес ее к лицу человечка. Он увидел большие добрые глаза, костлявое старушечье лицо и боязливо сжатый рот. Афонька с веселой тоской крикнул:

– Бабка, куда едешь?

И от его крика старуха боязливо оправила за плечьми котомку. Она сидела, охватив валенками большой кусок угля. Места наверху было мало, к тому же под тяжестью двух человек начал сыпаться мелкий уголь, и скоро Афоньке пришлось притиснуться плечом к старухе. Она легонько, варежкой, должно быть, тронула его за бок, а затем осмелела и тронула сильней. Афонька хотел было выбраниться, но в это время свистнул паровоз, а после свистка браниться не хотелось, да и старуха затихла, а вскоре котомкой своей легонько прислонилась к Афоньке. Котомка была жесткая, как будто деревянная, наверное, с сухарями, – и Афонька вспомнил, что словно бы, на поминках брата он видал эту старуху4. И снова и зависть и непонятное томление охватили его – и он спросил:

– Много на Филипповых поминках-то наскребла? – Опять старуха пробурчала что-то непонятное и жалобное.

Вскоре спина у Афоньки заныла, сидеть вдвоем было очень неудобно, и когда поезд задержался на разъезде, Афонька подумал было перебежать на другую платформу, но ведь и там могли сидеть люди – в темноте соседняя платформа походила на развороченный стог сена. К тому же с фонарями прошли мимо кондуктора, разговаривавшие о непромокаемых плащах. Один из них нехотя сказал что-то о сыплющемся с платформы угле, и тогда из тьмы вдруг раздался злой и басистый голос: «Складывают тоже, лодыри!» В голосе было такое презрение и такая власть, что давно и кондуктора прошли, давно уже двинулся поезд, – Афонька же все вздрагивал и недовольно сопел.

– Тебе не здесь слазить, бабка? – спросил он шепотом.

Старуха шатнулась вся, и виски его вдруг похолодели. Так с похолодевшими и тяжелыми висками он сидел долго, пока не понял, что поезд идет очень быстро, что все время он думал о старухе. «Вот, – думал Афонька, – если толкнуть ее слегка в спину, в ее жесткий горб, а затем поддать еще в шею, – старуха метнется под откос, и ее место освободится. А то может и она поддать». Но он хорошо понимал, что старуха его не тронет, но все же думать об этом было приятно, и не было мыслей о гордой Филипповой смерти. И старуха, словно понимая его, зашевелилась, и рука ее в легкой варежке тихо дотронулась до локтя Афоньки. Афонька оттолкнул ее, и горб ее затрясся подле его плеча. Засосало сердце – и он стал считать до десяти. Но стук колес перебил его счет и томление, и тут сосущая сердце злоба нахлынула на него. Синяя широкая туча вдруг обозначилась в небе. Он снова поймал свой ненужный счет. «Шесть, семь», – пробормотал он и стал шарить ногой такое место, чтоб оттуда упершись, можно было возможно ловче – ударить старуху. На мгновение стук колес опять раздавил его мысли, но вскоре шумящая теплота злости опять убрала этот стук. Нога его уже было вытянулась, кулак сжался, но тут он почувствовал, что ноги его, слегка замерзшие у колен, были охвачены варежками – и горб старухи очутился у его груди. Старуха, взвизгивая, терлась лицом о бобриковую его тужурку.

– Бабка, ты что ж, спятила, что ли?.. – сказал он, и голос его был такой, что он сам испугался. Он вспомнил, что тужурка будет выпачкана, и стал оттягивать руки старухи, но они с бешеной силой охватывали его, и одна из них зацепилась за карман, и ее-то трудней всего было оторвать, к тому же (стороной) подумалось, что старуха испортит карман. И он начал ругаться, и тогда злость скоро схлынула с него; но старуха все не выпускала кармана, и теперь он уже не стал думать о том, почему нужно свалить под откос старуху, он стал думать – как бы ее свалить, чтоб вместе с ней не упасть самому. И еще уверенность, что, если он выпустит старуху, она его столкнет, – эта уверенность охватывала его все более и более. А старуха становилась все ловчее и ловчее, и уже руки ее ворочали теперь его тело, как квашню. И тут-то он вспомнил, что последние ночи он почти не спал – все утешал мать, да и за отцом нужно было следить, и самого умучали непонятные мысли. И вчера и сегодня он почти не ел, – у него закружилась голова, ослабли ноги, и он упал всем телом на старуху. Теперь она вся очутилась под ним, он лежал грудью на ее горбу, но все же ее рука по-прежнему крепко держала его карман. И внезапно он припомнил одну деревенскую девку Марфу, дикое желание накалило его живот (позже только он догадался, почему пришло это желание: отдаваясь ему впервые, девка так же рвала его карман), и то, что желание могло прийти на эту старуху, – разозлило его до слез.

– Пусти руку, карга! – закричал он.

– Не пущу, – вдруг хрипло и раздельно проговорила старуха.

И тогда с матерками – в бога и мать – стал он плевать ей на горб и на шаль, и чем больше он плевался, тем харчки его растягивались все больше и больше – словно полз из его рта сплошной сладковато-горький ревень. Наконец, рукам стало больно, шарф сполз на рот, да и дышать было тяжело. Но тут мелькнул семафор, поезд подошел к станции, тускло заскрипели двери. Старуха опустила руки и скатилась вниз. Афонька растер тело, сказал что-то очень скабрезное и обидное про старуху, спрыгнул. Это была та станция, куда он должен был доехать, – до его села оставалось еще верст пять. У станционного фонаря осмотрел тужурку; уголь не так выпачкал ее, как он предполагал, – он легко отчистил ее снегом. Афонька, чтобы не встретиться со старухой, не зашел на станцию, а, обойдя здание кругом, направился в свое село.

На другой день было воскресенье – и опять поминки. Собрались родственники, долго жалели Филиппа и говорили, что все это порча от войны, что на войне у всех солдат снарядами сердца отбиты. И никто ни слова не сказал о Глафире, а когда все ушли, отец снял с деревянного крючка зачем-то узду и, держа ее в руке, как подарок, сказал Афоньке:

– Как доехал-то?

– Хорошо доехал, – ответил Афонька раздраженно.

По голосу отца можно было понять, что он придумал какую-то ловкую мысль и что, ответив раздраженно, Афонька тем самым согласился с отцом. Так оно и было. Отец хлопнул его уздой по плечу и сказал:

– Вот это я и говорю. Можно и без суда обойтись. Скажем, што Филипп-то с бабой вовсе и не спал, не тронувши ее, значит. Законы нонче, что редька, – всякий за хвост держит. Стал, значит, Филипп раздеваться – ну, тут с ним и случилось. Ее ведь раздетой-то никто, окромя нашей старухи, и не видал… выходит, какая она ему жена?.. Однако по волости может пойти – ведьма и всякие разговоры… Позору сколь мельнику. Вот я и говорю, возьмет он тебя, Афонька, в зятья. Старику жить недолго, все на ноги жалуется, а домище-то пятистенный, да к нему мельница о скольких поставах…

– Уж и мельница, – льстиво сказала мать. Ей казалось, что, может, наладится прежняя жизнь, и если Афонька уйдет к Глафире, то Филипп словно бы вернется. Афонька же молча взял уздечку из рук отца – и повесил ее на крюк.

Отец подождал, думая, что сын скажет что-нибудь, но Афонька молчал, и отец подумал, что всегда-то Афонька хоть и был шальной, но послушный.

Подумав так, он решил, что с лошадьми Филиппа улажено. Ушел. Мать прошла к окну, на лавку, и, перебирая руками подвернувшееся полотенце и, видимо, стараясь загладить не ясную еще ей самой вину, стала что-то рассказывать. Афонька все еще стоял у крюка и не слушал, что говорит ему мать. Ему было обидно, что так скоро ушел отец, не сомневаясь в согласии сына. Афонька и сам знал, что не откажется, и не мог понять – почему. Знал, что ляжет в кровать рядом с пустыми, выпитыми Филиппом глазами и будет виться голодным псом вокруг ее тела всю свою жизнь, и на долгую жизнь хватит Афонькина сердца. Сердце у Афоньки не то, что у брата… «Выдержит», – презрительно мелькнуло у него в голове. И Глафире уйти некуда, так и она останется подле Афоньки, – с ним и без него, – будет терпеть и ругань, и побои, и темные осенние ночи…

– Ты ето про кого? – спросил он вдруг, вслушиваясь.

– А тут, Афонюшка, нищая на нашем краю показалась, жись свою всю нам со дня рожденья рассказывала… такая жись – все утро просидели, и отойти от нищей нельзя. Глаза-то у ней хоть и старые, а большие да добрые. Страдаю, грит, страдаю, а тут, откуда ни возьмись, добрый человек появится и добрым поступком пригреет. Так и тебе Глафиру пригреть надо. Нонче, сказывает, едет она на углях, на площадке, значит, а кондуктор мимо шел, позвал с углей, в свое помещенье провел, чаем угостил и еще полтинник на дорогу дал. Думала, грит, земляк, а он совсем из других краев, просто ласковая душа.

– Ласковая, говоришь, душа? С горбом она?

– Кто с горбом?

– Ну, старуха-то.

– Известно, котомка, либо што в той котомке…

Афонька расхохотался, сразу стало веселей, и мир словно полегчал, словно оперился. Афонька похлопал ладонью по уздечке, переобулся, – походка будто изменилась. Тут пришли парни и стали звать Афоньку на вечерку. До ночи было еще далеко, но надо было успеть достать водки, с гармонистом сговориться и с девками. Водки достали быстро, слегка выпили. Пришел гармонист с новой, необычайно звонкой гармошкой. Афоньке захотелось в улицу. Парни, обнявшись и долго толкаясь в сенях, вышли.

День был яркий, козырьки фуражек горели, словно зеркала. Село их стояло на пригорке и было такое веселое и светлое, словно нарадоваться не могло, что забралось на такую вышину, откуда столько земли видно, что во всю жизнь пахать – не перепахать, сеять – не пересеять.

Подле амбаров парнишки играли в бабки, и бабки блестели в воздухе, словно прыгающие рыбы.

– Женюсь, ребята, угощаю! – вдруг закричал Афонька, и тогда развеселились еще больше.

Парни загудели и, предвидя выпивку, начали угадывать невесту, льстиво выбирая самых лучших девок в волости. И никто опять ни слова не сказал о Глафире. И то, что никто не сказал ни слова о Глафире, наполнило душу Афоньки страшной и непередаваемо веселой тревогой. Он подождал, когда назвали самую красивую и богатую невесту – Аннушку Боленькову. Тогда он вскрикнул:

– А может, ее!.. Ставлю четверть! – и парни пошли к шинкарке. Переступая порог шинка, Афонька запнулся, и вновь ему стало непередаваемо страшно и весело. Шинкарки Любки не застали дома; был ее племянник, тощий Митя, прозванный Архангелом5. Говорили, что шинкарка жила с ним, делая над ним городские любовные фокусы, которым она научилась, когда служила кухаркой. Митя имел сухие, словно высосанные глаза и говорил сильно шепелявя. Он дал парням только бутылку водки и деньги спрятал, как баба, в голенище, за чулок. Другую бутылку он не посмел выдать без шинкарки и на вопросы парней ответил, что Любка ушла к школьной сторожихе, а у той сидит какая-то нищая. «Афонские истории рассказывает»6, – добавил он и как-то нехорошо облизнулся. Парни говорили, что надо обождать, а от выпитой водки у Афоньки еще больше заныло сердце, и он позвал парней к школьной сторожихе. И вот парни, звеня гармошкой, шли за Афонькой, и солнце за это время, казалось, стало еще больше и низко висело над домами, занимая почти все небо. Сторожиха же, шинкарка Любка и неизвестная нищая уже перешли в другой дом – к вдове Параскевье. Афонька постучал в окно и поманил пальцем – и он знал, кто выйдет. И верно – вышла вчерашняя нищая. Она зевнула, ласково посмотрела на парней. Десна у ней были розовые и в мягких хлебных крошках. Афонька подумал, что она на него не посмотрит, но она взглянула – и не узнала.

– Шинкарку Любку нам подавай! – закричал Афонька. Но и теперь старуха не узнала его голоса; она молча, все так же ласково улыбаясь, щелкнула щеколдой и ушла.

Вскоре появилась шинкарка Любка – грудастая, толстогубая – и, так как люди все были свои, она стала говорить, что водки в городе достать трудно, она устала от такой тяжелой работы; видимо, она хотела надбавки или просто ломалась перед парнями. И опять Афонька закричал:

– Угощаю, плачу, бери все, што хочешь!

И на последние его слова из сеней показалась нищая. Она зорко посмотрела на широко расставленные ноги Афоньки – щедрость была во всей его фигуре – и, локтем поправляя за плечьми несуществующую суму, спустилась с крыльца. Она рядом стояла с ним и все еще не могла узнать. Тогда Афонька наклонился к ней и выкрикнул ей в лицо:

– Че-ем, бабка, живешь?

И вдруг ласковые глаза старухи слиплись, она отшатнулась, и рука ее сделала такой жест, словно она хватала Афоньку за карман. Она открыла было ввалившиеся губы, но здесь Афонька, неожиданно для себя, ударил ее со всего размаха в рот. Старуха качнулась головой легонько влево, но Афонька ударил ее слева, в затылок, а когда она упала на землю, он пхнул ее в висок каблуком и отошел. Самый пьяный из парней взвизгнул, хватил кулаком старуху в бок, но потом отскочил и бессмысленно уставился на Афоньку. Парни закричали было: «Так ей и надо!» – хотя никто не знал, почему ей так и надо, но немного спустя парни вгляделись в старуху. Она быстро-быстро сучила ногами. Парни кинулись на Афоньку. Он не отбивался, а только протяжно мычал и, когда его начали бить, защищал руками лицо. Били его долго, неумело и как-то растерянно. Сбежалось много мужиков, и никто не хотел вступиться за него, да никто и не подзуживал парней. Когда пришел старик Петров, Афоньку отпустили; он лежал окровавленный и грязный неподалеку от старухи, сразу ставшей какой-то чистой, – ей уже кто-то сложил крестом руки. Старик Петров постоял, погладил тонкую бороду, хотел что-то сказать – и не мог. Попробовал поднять сына за руки – и тоже не мог. Тогда мужики не спеша молча взяли Афоньку и повели в холодную.

Утром его увезли в город. Там, до суда, он сидел, сколько нужно, в тюрьме, а на суде, когда судья – бойкий и самоуверенный человек, сразу почему-то решивший, что Афонька конокрад, картежник и пьяница, сказал: «Подсудимый, ваше последнее слово», – Афонька встал, хотел было рассказать, как он ехал с похорон брата на угле, но не мог вспомнить название той длинной телеги, на которой везли уголь. Он растерялся, и многие слова перепутались в его голове. Он начал и долго говорил про каких-то кондукторов и врал неумело и зря. Афонька оглядывался, топтался. Никто, кроме старика Петрова, не приехал на суд, да и старику хотелось пожаловаться, что старуха все хворает, хозяйство сыплется, даже Филиппова лошадь, возвращенная мельником, хромает. Сам мельник пьет, Глафира ходит худая, оборванная и богомольная… Старик глядел на него укоризненными глазами. Судья морщился и думал, что Афонька, видимо, убил старуху, дабы скрыть кое-какие грешки, которые она могла знать.

– Ничего больше не имеете сказать? – спросил судья бесстрастно и сам остался доволен своим голосом.

– Ничего, – ответил Афонька, и тогда-то только пришло ему в голову, что он людям понятного сказать ничего не может, – и он визгливо, по-ребячески, заплакал. Отец тоже заплакал, а суд ушел совещаться. Суд вернулся быстро. У Афоньки были опять сухие и тусклые глаза, он долго и пристально смотрел на отца, а поклонился судье – низко, как отцу не кланялся во всю жизнь, косо ухмыльнулся, и его увели в тюрьму отсиживать положенный ему срок.

Поле*

Отпустили Милехина на четыре часа.

– Опоздаешь – не в очередь в наряд отправлю, – сказал ротный командир, со стуком прикладывая штемпель на пропуск.

Да Милехину и часу было достаточно. Ротному он сказал, что приехали родные из деревни, и, сказавши так, соврал. Хотелось проветриться. В казарме особенно казалось темно от мартовского солнца, от грязных окурков на полу, от стен, серых от грязи. На классной доске (раньше здесь была школа) кто-то белой глиной написал нехорошее слово, а рядом на стене хлебным мякишем был прилеплен плакат: «Колчак несет колбасу, Советы – свободу»1. И когда Милехин захлопнул обитую рогожей дверь и пошел через большой двор на площадь, – ему было темно, сытно и радостно.

Станция железной дороги была от города верстах в четырех, и через каждые полчаса в город ходила ветка. Милехину не хотелось дожидаться ветки, и он пошел пешком через огромную площадь к станции.

Сверху пекло солнце, а снизу морозило. Площадь уже оттаяла, и только бугор дороги лежал грязновато-желтоватой лентой на черной разбухшей земле. За тальниками – прямо на западе – мерзло синел Иртыш, и видны были на нем разорванные кусочки дороги, как клочки бумаги.

– Тронулся ночью, должно, – сказал Милехин.

Но шипящего шума тронувшегося льда еще не было слышно. «Скоро пойдет».

Милехин улыбнулся и почувствовал радость, словно лед принадлежал ему. Он, шумно бухая мокрыми английскими бутсами, шел по краю дороги, и снег ломался под его ногами. И треск этот доставлял ему удовольствие. Зеленоватая английская шинель, похожая на пальто, и голубые французские обмотки на икрах так не шли к огромной заячьей шапке с ушами и плохой рыженькой бороденке.

Над тальником мелькнула белым крылом чайка.

«Скоро пойдет», – подумал опять Милехин.

На вокзале толпились люди с мешками, большинство женщин; солдаты с жестяными звездочками на шапках; три китайца продавали сигареты и семечки. С крыши капала вода, и часто с тихим звоном падали длинные ледяные сосульки.

Милехин постоял у двери третьего класса. Какой-то комиссар с желтым портфелем под мышкой, проходя, толкнул его и тихо проговорил:

– Извините.

Милехин, чтобы не мешаться, отошел и сел на подоконник. Бегали мимо с фонарями и какими-то черными ящичками железнодорожники, свистели на разные голоса паровозы, стучали буфера вагонов. Сверху, тихо и не спеша, грело и станцию, и грязные вагоны, и набухающую влагой землю большое чистое солнце.

Рядом упала сосулька. Милехин наклонился и поднял ее, – она была без пустоты внутри. Упала вторая, третья – все такие же.

«К урожаю, – подумал Милехин, – налив будет полон и умолот богатый. Штука-а».

И ему вспомнилось, что снег тает не от солнца, а больше ночью, от земли. И тает дружно.

– К урожаю, – сказал вслух Милехин и, сказавши этак, подумал о деревне.

Подумал, что скотина у него вся ко двору – чалая и бурая, хозяйство идет хорошо. В прошлом году плох был урожай, а нонче должен быть хорош – март весь сухой, да вот коли апрель будет в сырости – благодать. А теперь – в такое святое время2 – винтовку чисти, а то на часах у какого-нибудь склада стой. Ему стало нехорошо на душе, он поднялся, прошел три раза по перрону и решил идти в роту. В это время его окликнули:

– Кольша!

Милехин обернулся и узнал одного из товарищей по роте, Федьку Никитина. Он месяц назад заболел тифом, и его увезли в больницу. Милехин подошел к нему, и они подержали друг у друга руки.

– Как живешь-то? – спросил Милехин.

– Ничо. В поправку на два месяца в деревню пустили. Поеду сейчас.

– Ты какого уезда-то?

– Татарского, – ответил Никитин с удовольствием. – Через полдня, брат, дома буду. А ты?

Милехин нехотя ответил:

– Ново-Николаевского… Двое суток надо ехать. Ноне поезда-то беда как ходют, а коли с «Максимом»3, так и всю неделю.

– С «Максимом», верна, – подтвердил Никитин и звонким радостным голосом сказал: – Айда ко мне чаи пить.

Милехин согласился. Когда они шли, Милехин заметил, что Никитина пошатывает от слабости, а с лица он был такой, будто под венец шел. Милехин ему позавидовал.

За чаем Никитин, как и все послетифозные, ел много и угощал Милехина. А Милехин не слышал, что рассказывал ему Никитин про больницу, докторов, а думал о своей деревне.

И когда он вышел из вагона, распрощавшись с товарищем, то решил уехать домой с этим же поездом. Прошло три вагона, хотелось сесть в самом хвосте поезда, но не вытерпел, вошел в вагон, прошел одно купе и в следующем полез под лавку.

В купе сидело пятеро солдат. Один из них с расщепленным носом спросил:

– Куда ты?

– Домой, – ответил Милехин.

– А-а… – сказал солдат, а другой, макая сухарь в стакан с чаем, спросил:

– Далеко тебе?

– До Ново-Николаевска. Одну станцию не доехать.

– Далеко. Документов нету?

– Нету.

– И хлеба нет?

Милехин ответил со злостью:

– Ну, нет, а тебе чо?

– Лежи уж, – сказал солдат. – Как-нибудь доедешь.

Два дня пролежал, не вылезая, под лавкой Милехин и на третьи сутки ночью слез на Грачевой. От Грачевой до Крутого осталось пятнадцать верст, и утром Милехин был дома.

Милка завизжала и кинулась под ноги. Гусь испуганно бросился в сторону, под опрокинутые розвальни; на конском черепе, воткнутом на заборный кол, как и год назад, сидел воробей и чистил под крылышками. Сенька выглянул в двери и заорал в избу:

– Мамка, батя приехал.

Баба поставила самовар, принесла молока, нарезала калачей и, утирая в кути4 подолом глаза, спросила:

– Надолго те пустили?

– На двое месяцев, – степенно сказал Милехин, и ему самому поверилось сказанному.

– Война кончилась, што ли?

– Где кончать? По болезни пустили.

– Какая болесть то?

– А черт ее знат. Докторам известно.

– Конечно, докторам известно, – всхлипывая, сказала Марья, – уморили человека-то, да еще и не говорят – чем.

– Ладно, не лопшись5. Буде. В деревне спрашивали:

– В кумынию не записался6? Милехин отвечал:

– Брюхом не вышел, говорят.

– Ишь, ты… – удивлялись мужики. – А у нас тут бают – в Омске-то усех в кумынию пишут, а кто не хочет, тому затылок бреют и к немцам шлют. Не видал таких?

– Не приходилось, – отвечал Милехин.

– Набродь7 мутить народ, добра не жди. Милехин подтвердил:

– Не жди.

Но расспросы скоро кончились. Начался взмет земли, и все пошли на пашню. Весна шла тихая, апрель сырел – падали недолгие, но хрушкие8 дожди.

– Благодать, – не в голос говорил Милехин, чтоб не сглазить. – Оглобля за ночь травой зарастат.

– Дивеса! – охала баба.

Плуг упруго и бойко буравил черную землю. Бурко потел, и от хомута пахло остро и сладко. Поблескивал лемех, поблескивала влажная шерсть на Бурке, и Милехину казалось, что сама отваливается земля – надоело ей лежать. С озер пахло камышами, распускались деревья, а где на них мокрели еще не распустившиеся почки, похожие на больших жуков.

И как-то не думал Милехин, что в Омске, на 2-м взводе, лежит у его нар винтовка № 45.728 и что он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной армии.

Куры сходили с насеста поздно. Баба улыбалась и тихо ночью говорила на ухо Милехину:

– Урожай будет.

– Ладно, – сонным голосом отвечал Милехин, и у него слегка щипало краешек сердца. Он притискивал к себе бабу и засыпал.

Когда расцвела черемуха, начали сеять9. Утром с востока дул легкий ветерок – хорошо, зерна несло к западу, к покою; потом к полудню ветер совсем прекратился – еще лучше. Солнце стояло в теплом красном круге – смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна.

Потом Милехин пошел в поле и увидал густой зеленый подъем. С вглава – прозорного места, на котором он стоял, пашня походила на зеленую коломенскую скатерть. А по краям – акорье – черные, обгорелые лесины, как стаканы с кирпичным чаем.

– Видал ты… – с уважением к себе сказал Милехин и, вспомнив, что дома не поена скотина, пошел домой.

За воротами его встретил Сенька:

– Батя, там стражник. – Где?

– В горнице… Шапка большая-я… Я боюсь.

– Не укусит, – сказал Милехин, подымаясь на крыльцо.

Милиционер повез Милехина в волость, а оттуда в уездный воинский комиссариат. Из уезда его отправили в губернию, и губвоентрибунал постановил10: за самовольную отлучку из Красной армии в момент напряженной борьбы с врагами социалистического отечества конфисковать в пользу государства половину его движимого и недвижимого имущества.

Плодородие*

Феде Богомильскому1

Прибежал сынишка Алешка. Весело тряся недоуздком2, радостно крикнул, что Серко разорвал путы о камень и ускакал в гольцы3. Смеяться было нечему. Мартын4 со строгим лицом повернулся к сыну и нехотя вытянул его по потной спине недоуздком. И когда ударил, стало так тоскливо и жалко – то ли сына, то ли затерявшуюся в горах лошадь. Он перекрестился на видневшийся через заборы крест молельни и сказал кротко жене:

– Ты уж обедать не жди… Дегтем бы смазана была, тогды бы не угнала, а то теперь овод, поди, ее к лёдову5 затурил. Вот гнилота: путы – на что волос, а и то сгнил. Скоро и пригоны6 порушит… Работаешь, работаешь…

Жена его, маленькая, болезненная и тощая, словно недосиженный цыпленок, зная, что напрасно говорит и напрасно сердится, далеко брызгая жидкой слюной, крикнула ему:

– Заработался, леший!.. Мотри – толстый, как церква… Ишшо дите беззащитное бьешь… Ты бы себе за свою леность по мусалу7 съездил! Ох, пропасть бы мне скорее.

Чтоб подняться к гольцам, нужно было пройти через все село, через кладбище и сосновую рощу; оттуда начинался березняк, затем Святой Овражек, и дальше – гольцы. Мартын достал единственную новую ситцевую – в большой цветок – рубаху. Пелагея даже побледнела от злости, прижалась к голбчику, рот у ней пересох, – и ей самой стало страшно своего гнева. Она ткнула ему вслед тощим пальцем, точно пронизая что, разглядела свой палец – и тонко, словно с большой высоты, завыла.

Улица шла по берегу озера, где по необычайно зеленой траве вверх днищами были раскиданы лодки. Над берегом и озером тлелся легкий, как дремота, туман. Отдаленные горы, как снежный обруч висевшие над долиной, тоже были в синевато-розовом тумане.

Один лишь бот8, принадлежавший Мартыну, валялся ближе всех к воде, боком; днище было треснутое, пакля вылезла, и – обиднее всего – кто-то нагрешил под лодку. Ребятишки, наверное.

Мартын хотел поругаться, но вспомнил, что не только бот, но и сети его давно сгнили. Было жарко. Собаки, высунув ровные розовые языки, лениво глядели на него, словно приглашая проходить и не мешать сну. Мартын бодро дернул плечом, оправил рубаху.

– Направлю вот, с понедельника али со вторника начну…

Ему неизвестно с чего стало весело. Он любил уходить в горы. Там легко думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в лености. Сельчане были староверы – кержаки9 по-алтайскому, любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтоб упоминали часто о такой помощи. А Мартын все забывал, и благочестием его наполнить было так же трудно, как бочку плевками.

Когда он начал подыматься проулком к кладбищу, навстречу ему попалась Елена, жена начетчика10 Скороходова. Она была высокая, полная; льняные косы выбивались из-под длинного платка на синий старинный сарафан. Мартыну понравилось какое-то раздолье, несущееся от нее. Пухлые белые руки ее тихо потрогали маленькой подбородок, когда над ней низко пролетела сонная ворона.

– Здравствуйте, Мартын Андреич, – протяжно сказала она, проходя плавно мимо него. И белые руки ее, казалось, неистово как-то улыбнулись.

– И-ех… касатка, – сказал ей Мартын вслед. – И-ех… Поповски дочери, што голубые лошади: либо добры, либо дики.

И вдруг у него громко – будто в реве – заныло сердце. Сначала он как будто сдержал себя, но мотанулось, словно щука на крючке, сорвалось – и понесло. Мартын глядел в радужные от древности стекла окон, и какие-то мелкие рыбешки дрожали в них. Солнце поднялось высоко; басом, точно бы, прокричал петух; мальчишка с псалтырем в обеих руках торжественно пробежал мимо Мартына.

На кладбище он посмотрел, как над могилами, старинными голубцами11 в виде маленьких домиков, опушались березы. Вспомнил почему-то, что если в радуге выделяется зеленый цвет – к урожаю, и посмотрел на небо. В Святом Овраге он послушал, не ржет ли Серко, хотя помнил, что путал его версты за три от Оврага на березовой елани – поляне. Подле одного пня, почему-то похожего на сига, он посбирал перезревшую, почти темную землянику. Ягоды были темные и приторно-сладкие. Он выплюнул их с омерзением и пошел по березняку выше. Затем вспомнил про разрушенный бот и решил, что тут в чем-то виновата Елена.

– Краля толстопузая, – уныло сказал Мартын, – тоже лезет…

И опять заныло сердце, и трава под ногами казалась жесткой, словно солома.

– Я те мурсало-то расквашу, попади на меня! И он закричал так, что даже сам вздрогнул:

– Серко-о!.. Сер-ко!.. Ну-у!..

Эхо отчетливо, без перекатов повторило его крик. Рассыпчато покатился камень. И это и тилилиньканье камней указывали на близость гольцов. Мартыну надо было взять вправо, а он полез влево по самой крутой тропе. Облепиха путалась в коленях, громадная паутина с жирным пауком посередине села ему на лицо. Жизнь свою, казалось ему, знал он, знал все свои нужды, знал все, что ему нужно делать… и все ж долго бежал в гору, пока по крыльцам за ошкур12 штанов густо не потек липкий и словно связывающий ноги пот.

Теперь вокруг него были матерые лиственницы, кое-где с них пластами была снята кора (для покрытия хлевов), ярко-желтая смола походила на ледяные сосульки. Подосинники синели в траве, дятел говорил где-то о кладах. Мартын огляделся – и опять рассердился не то на лошадь, не то на Елену. Прохлада охватила его, он лег полежать – ко сну он был падок, но в боку вновь словно хлестнулась заноза. Он ударил по стволу лиственницы так, что на недоуздке осталась сера.

– Я те мурло-то расквашу! Краса, подумаешь! Алёна, тридцать три года…

Осиновые листья лежали кверху изнанкой. Осинник и попавшийся овражек густо заросли пучками13. Мартын, как дети, любил пучки. Сломал одну, есть не мог и, даже не думая о ней, полез влево. На самом дне овражка Мартын выронил пучку – и поскользнулся на ней. Упав, он вдруг ощутил мокрый холод в колене, наклонился ниже; прозрачный до того, что паутинка, упавшая вместе с сучочком, виднелась на донышке его, маленький ручеек пробирался у него под ногами. Овражек показался ему незнакомым. Жужжали пчелы, должно быть, недалеко пасека. Он поймал пчелу, она ласково зашипела у него в ладони, будто торопя его выпустить, – и не укусила. Он последил за ее полетом и пошел по ручью дальше.

То, что тут тек ручей, казалось ему большим непорядком, и это даже заглушило его сердце и то, что он выпачкал штаны. Откуда ручей? Озеро в долине Кок-Таш наполнялось весной тающими снегами со склонов гор, осенью оно сильно мелело – и тогда легко было ловить карасей и линей.

«Родник, видно, забил, – придется проследить. Да и Серко, небось к воде вышел. Где ж, коли не у воды искать коня».