В собрание сочинений известного советского детского писателя вошло всё лучшее, созданное писателем. В третий том входят рассказы из циклов «Линия связи» и «Портрет огнём» и написанная в содружестве с М. Л. Поляновским повесть «Улица младшего сына».

Рисунки художников И. Година, И. Ильинского.

Лев Абрамович Кассиль

Собрание сочинений в пяти томах

Том 3. Линия связи. Улица младшего сына

Линия связи

Рассказ об отсутствующем*

Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награжденных, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шел к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко пожал награжденному руку, поздравил и протянул орденскую коробку.

Награжденный, выпрямившись, бережно принял в руки орден и коробку. Он отрывисто поблагодарил, четко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежавший у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом снова выпрямился.

– Разрешите обратиться?

– Пожалуйста.

– Товарищ командующий… И вот вы, товарищи, – заговорил прерывающимся голосом награжденный, и все почувствовали, что человек очень взволнован. – Дозвольте сказать слово. Вот в этот момент моей жизни, когда я принял великую награду, хочу я высказать вам о том, кто должен бы стоять здесь, рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы.

Он протянул к сидящим в зале руку, на ладони которой поблескивал золотой ободок ордена, и обвел зал просительными глазами.

– Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас со мной.

– Говорите, – сказал командующий.

– Просим! – откликнулись в вале.

И тогда он рассказал.

– Вы, наверное, слышали, товарищи, – так начал он, – какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас немцы отсекли от своих. Куда ни подадимся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нас немцы из минометов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубиц, а опушку прочесывают автоматами. Время истекло, по часам выходит, что наши уже закрепились на новом рубеже, сил противника мы оттянули на себя достаточно, пора бы и до дому, время на соединение оттягиваться. А пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что наших тут горсточка всего-навсего осталась, и берет нас своими клещами за горло. Вывод ясен – надо пробиваться окольным путем.

А где он – этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Буторин Андрей Петрович, говорит: «Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щелка имеется. Если найдем – проскочим». Я, значит, сразу вызвался. «Дозвольте, говорю, мне попробовать, товарищ лейтенант?» Внимательно посмотрел он на меня. Тут уже не в порядке рассказа, а, так сказать, сбоку, должен объяснить, что мы с Андреем из одной деревни – кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, друзья-товарищи. Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился. «Хорошо, говорит, товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно?»

Вывел меня на дорогу, оглянулся, схватил за руку. «Ну, Коля, говорит, давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь, смертельное. Но раз вызвался, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля… Мы тут больше двух часов не продержимся. Потери чересчур большие…» – «Ладно, говорю, Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю, что надо. Ну, а уж если не вернусь, кланяйся там нашим, на Урале…»

И вот пополз я, хоронюсь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону – нет, не пробиться: густым огнем немцы по тому участку кроют. Пополз в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубоко промытый. А на той стороне у буерака-кустарник, и за ним – дорога, поле открытое. Спустился я в овраг, решил к кустикам подобраться и сквозь них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх, вдруг замечаю, над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка, пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан – видно, пострадал где-то… Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг, сам не знаю почему, потянуло меня щекотнуть эти пятки… Даже и объяснить вам не могу. А вот подмывает и подмывает… Взял я колючую былинку да и покорябал ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том месте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках.

– Ты что тут? – говорю я.

– Я, – говорит, – корову ищу. Вы не видели, дядя? Маришкой зовут. Сама белая, а на боке черное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет… Только вы, дядя, не верьте… Это я все вру… пробую так. Дядя, – говорит, – вы от наших отбились?

– А это кто такие ваши? – спрашиваю.

– Ясно, кто – Красная Армия… Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас немцы зацапают.

– А ну, иди сюда, – говорю. – Расскажи, что тут в твоей местности делается.

Голова исчезла, опять появилась нога, а ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на салазках, пятками вперед, съехал мальчонка лет тринадцати.

– Дядя, – зашептал он, – вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут немцы. У них вон у того леса четыре пушки стоят, а здесь сбоку минометы ихние установлены. Тут через дорогу никакого ходу нет.

– И откуда, – говорю, – ты все это знаешь?

– Как, – говорит, – откуда? Даром, что ли, с утра наблюдаю?

– Для чего же наблюдаешь?

– Пригодится в жизни, мало ль что…

Стал я его расспрашивать, и малец рассказал мне про всю обстановку. Выяснил я, что овраг идет по лесу далеко и по дну его можно будет вывести наших из зоны огня. Мальчишка вызвался проводить нас. Только мы стали выбираться из оврага, в лес, как вдруг засвистело в воздухе, завыло и раздался такой треск, словно вокруг половину деревьев разом на тысячи сухих щепок раскололо. Это немецкая мина угодила прямо в овраг и рванула землю около нас. Темно стало у меня в глазах. Потом я высвободил голову из-под насыпавшейся на меня земли, огляделся: где, думаю, мой маленький товарищ? Вижу, медленно приподымает он свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать пальцем глину из ушей, изо рта, из носа.

– Вот это так дало! – говорит. – Попало нам, дядя, с вами, как богатым… Ой, дядя, – говорит, – погодите! Да вы ж раненый.

Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу – из разорванного сапога кровь плывет. А мальчишка вдруг прислушался, вскарабкался к кустам, выглянул на дорогу, скатился опять вниз и шепчет:

– Дядя, – говорит, – сюда немцы идут. Офицер впереди. Честное слово! Давайте скорее отсюда. Эх ты, как вас сильно…

Попробовал я шевельнуться, а к ногам словно по десять пудов к каждой привязано. Не вылезти мне из оврага. Тянет меня вниз, назад…

– Эх, дядя, дядя, – говорит мой дружок и сам чуть не плачет, – ну, тогда лежите здесь, дядя, чтоб вас не слыхать, не видать. А я им сейчас глаза отведу, а потом вернусь, после…

Побледнел он так, что веснушек еще больше стало, а глаза у самого блестят. «Что он такое задумал?» – соображаю я. Хотел было его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами – на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу… Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стой!.. Стоять! Не ходить дальше!»

Заскрипели над моей головой тяжелые сапоги, я расслышал, как немец спросил:

– Ты что такое тут делал?

– Я, дяденька, корову ищу, – донесся до меня голос моего дружка, – хорошая такая корова, сама белая, а на боке черное, один рог вниз торчит, а другого вовсе нет. Маришкой зовут. Вы не видели?

– Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко. Ты что такое лазал тут уж очень долго, я тебя видел, как ты лазал.

– Дяденька, я корову ищу, – стал опять плаксиво тянуть мой мальчонка. И внезапно по дороге четко застучали его легкие босые пятки.

– Стоять! Куда ты смел? Назад! Буду стрелять! – закричал немец.

Над моей головой забухали тяжелые кованые сапоги. Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтобы отвлечь немцев от меня. Я прислушался, задыхаясь. Снова ударил выстрел. И услышал я далекий, слабый вскрик. Потом стало очень тихо… Я как припадочный бился. Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнить задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся.

Опираясь на локти, цепляясь за ветви, пополз я… После уже ничего не помню. Помню только – когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея…

Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу.

Он остановился, передохнул и медленно обвел глазами весь зал.

– Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть вызволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. Да вот не вышло… И есть у меня еще одна просьба к вам… Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного – героя безымянного… Вот даже и как звать его, спросить не успел…

И в большом зале тихо поднялись летчики, танкисты, моряки, генералы, гвардейцы – люди славных боев, герои жестоких битв, поднялись, чтобы почтить память маленького, никому неведомого героя, имени которого никто не знал. Молча стояли понурившиеся люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснушчатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге…

Линия связи*

Памяти сержанта Новикова

Лишь несколько кратких информационных строк было напечатано в газетах об этом. Я не стану повторять их вам, потому что все, кто читал это сообщение, запомнили его навсегда. Нам неизвестны подробности, мы не знаем, как жил человек, совершивший этот подвиг. Мы знаем только, как кончилась его жизнь. Товарищам его в лихорадочной спешке боя некогда было записывать все обстоятельства того дня. Придет еще время, когда героя воспоют в балладах, вдохновенные страницы будут охранять бессмертие и славу этого поступка. Но каждый из нас, прочитавших коротенькое, скупое сообщение о человеке и его подвиге, захотел сейчас же, ни на минуту не откладывая, ничего не дожидаясь, представить, как все это свершилось… Пусть меня поправят потом те, кто участвовал в этом бою, может быть, я не совсем точно представляю себе обстановку или прошел мимо каких-то деталей, а что-то прибавил от себя, но я расскажу обо всем так, как увидело поступок этого человека мое воображение, взволнованное пятистрочной газетной заметкой.

Я увидел просторную снежную равнину, белые холмы и редкие перелески, сквозь которые, шурша о ломкие стебли, мчался морозный ветер. Я расслышал надсадный и охрипший голос штабного телефониста, который, ожесточенно вертя рукоятку коммутатора и нажимая кнопки, тщетно вызывал часть, занимавшую отдаленный рубеж. Враг окружал эту часть. Надо было срочно связаться с ней, сообщить о начавшемся обходном движении противника, передать с командного пункта приказ о занятии другого рубежа, иначе – гибель… Пробраться туда было невозможно. На пространстве, которое отделяло командный пункт от ушедшей далеко вперед части, сугробы лопались, словно огромные белые пузыри, и вся равнина пенилась, как пенится и бурлит взбугренная поверхность закипевшего молока.

Немецкие минометы били по всей равнине, взметая снег вместе с комьями земли. Вчера ночью через эту смертную зону связисты проложили кабель. Командный пункт, следя за развитием боя, слал по этому проводу указания, приказы и получал ответные сообщения о том, как идет операция. Но вот сейчас, когда требовалось немедленно изменить обстановку и отвести передовую часть на другой рубеж, связь внезапно прекратилась. Напрасно бился над своим аппаратом, припадая ртом к трубке, телефонист:

– Двенадцатая!.. Двенадцатая!.. Ф-фу… – Он дул в трубку. – Арина! Арина!.. Я – Сорока!.. Отвечайте… Отвечайте!.. Двенадцать восемь дробь три!.. Петя! Петя!.. Ты меня слышишь? Дай отзыв, Петя!.. Двенадцатая! Я – Сорока!.. Я – Сорока! Арина, вы слышите нас? Арина!..

Связи не было.

– Обрыв, – сказал телефонист.

И вот тогда человек, который только вчера под огнем прополз всю равнину, хоронясь за сугробами, переползая через холмы, зарываясь в снег и волоча за собой телефонный кабель, человек, о котором мы прочли потом в газетной заметке, поднялся, запахнул белый халат, взял винтовку, сумку с инструментами и сказал очень просто:

– Я пошел. Обрыв. Ясно. Разрешите?

Я не знаю, что говорили ему товарищи, какими словами напутствовал его командир. Все понимали, на что решился человек, отправляющийся в проклятую зону…

Провод шел сквозь разрозненные елочки и редкие кусты. Вьюга звенела в осоке над замерзшими болотцами. Человек полз. Немцы, должно быть, вскоре заметили его. Маленькие вихри от пулеметных очередей, курясь, затанцевали хороводом вокруг. Снежные смерчи разрывов подбирались к связисту, как косматые призраки, и, склоняясь над ним, таяли в воздухе. Его обдавало снежным прахом. Горячие осколки мин противно взвизгивали над самой головой, шевеля взмокшие волосы, вылезшие из-под капюшона, и, шипя, плавили снег совсем рядом…

Он не слышал боли, но почувствовал, должно быть, страшное онемение в правом боку и, оглянувшись, увидел, что за ним по снегу тянется розовый след. Больше он не оглядывался. Метров через триста он нащупал среди вывороченных обледенелых комьев земли колючий конец провода. Здесь прерывалась линия. Близко упавшая мина порвала провод и далеко в сторону отбросила другой конец кабеля. Ложбинка эта вся простреливалась минометами. Но надо было отыскать другой конец оборванного провода, проползти до него, снова срастить разомкнутую линию.

Грохнуло и завыло совсем близко. Стопудовая боль обрушилась на человека, придавила его к земле. Человек, отплевываясь, выбрался из-под навалившихся на него комьев, повел плечами. Но боль не стряхивалась, она продолжала прижимать человека к земле. Человек чувствовал, что на него наваливается удушливая тяжесть. Он отполз немного, и, наверное, ему показалось, что там, где он лежал минуту назад, на пропитанном кровью снегу, осталось все, что было в нем живого, а он двигается уже отдельно от самого себя. Но как одержимый он карабкался дальше по склону холма. Он помнил только одно: надо отыскать висящий где-то там, в кустах, конец провода, нужно добраться до него, уцепиться, подтянуть, связать. И он нашел оборванный провод. Два раза падал человек, прежде чем смог приподняться. Что-то снова жгуче стегнуло его по груди, он повалился, но опять привстал и схватился за провод. И тут он увидел, что немцы приближаются. Он не мог отстреливаться: руки его были заняты… Он стал тянуть проволоку на себя, отползая назад, но кабель запутался в кустах. Тогда связист стал подтягивать другой конец. Дышать ему становилось все труднее и труднее. Он спешил. Пальцы его коченели…

И вот он лежит неловко, боком на снегу и держит в раскинутых, костенеющих руках концы оборванной линии. Он силится сблизить руки, свести концы провода вместе. Он напрягает мышцы до судорог. Смертная обида томит его. Она горше боли и сильнее страха… Всего лишь несколько сантиметров разделяют теперь концы провода. Отсюда к переднему краю обороны, где ожидают сообщения отрезанные товарищи, идет провод… И назад, к командному пункту, тянется он. И надрываются до хрипоты телефонисты… А спасительные слова помощи не могут пробиться через эти несколько сантиметров проклятого обрыва! Неужели не хватит жизни, не будет уже времени соединить концы провода? Человек в тоске грызет снег зубами. Он силится встать, опираясь на локти. Потом он зубами зажимает один конец кабеля и в исступленном усилии, перехватив обеими руками другой провод, подтаскивает его ко рту. Теперь не хватает не больше сантиметра. Человек уже ничего не видит. Искристая тьма выжигает ему глаза. Он последним рывком дергает провод и успевает закусить его, до боли, до хруста сжимая челюсти. Он чувствует знакомый кисловато-соленый вкус и легкое покалывание языка. Есть ток! И, нашарив винтовку помертвевшими, но теперь свободными руками, он валится лицом в снег, неистово, всем остатком своих сил стискивая зубы. Только бы не разжать… Немцы, осмелев, с криком набегают на него. Но опять он наскреб в себе остатки жизни, достаточные, чтобы приподняться в последний раз и выпустить в близко сунувшихся врагов всю обойму… А там, на командном пункте, просиявший телефонист кричит в трубку:

– Да, да! Слышу! Арина? Я – Сорока! Петя, дорогой! Принимай: номер восемь по двенадцатому.

…Человек не вернулся обратно. Мертвый, он остался в строю, на линии. Он продолжал быть проводником для живых. Навсегда онемел его рот. Но, пробиваясь слабым током сквозь стиснутые его зубы, из конца в конец поля сражения неслись слова, от которых зависели жизни сотен людей и результат боя. Уже отомкнутый от самой жизни, он все еще был включен в ее цепь. Смерть заморозила его сердце, оборвала ток крови в оледеневших сосудах. Но яростная предсмертная воля человека торжествовала в живой связи людей, которым он остался верен и мертвый.

Когда в конце боя передовая часть, получив нужные указания, ударила немцам во фланг и ушла от окружения, связисты, сматывая кабель, наткнулись на человека, полузанесенного поземкой. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в снег. В руке его была винтовка, и окоченевший палец застыл на спуске. Обойма была пуста. А поблизости в снегу нашли четырех убитых немцев. Его приподняли, и за ним, вспарывая белизну сугроба, потащился прикушенный им провод. Тогда поняли, как была восстановлена линия связи во время боя…

Так крепко были стиснуты зубы, зажавшие концы кабеля, что пришлось обрезать провод в углах окоченевшего рта. Иначе не освободить было человека, который и после смерти стойко нес службу связи. И все вокруг молчали, стиснув зубы от боли, пронявшей сердце, как умеют молчать в горе русские люди, как молчат они, если попадают, обессиленные от ран, в лапы «мертвоголовых», – наши люди, у которых никакой мукой, никакими пытками не разжать стиснутых зубов, не вырвать ни слова, ни стона, ни закушенного провода.

Зеленая веточка*

С. Л. С.

На Западном фронте мне пришлось некоторое время шить в землянке техника-интенданта Тарасникова. Он работал в оперативной части штаба гвардейской бригады. Тут же, в землянке, помещалась его канцелярия. Трехлинейная лампешка освещала низкий сруб. Пахло свежим тесом, земляной сыростью и сургучом. Сам Тарасников, невысокий, болезненного вида молодой человек со смешными рыжими усиками и желтым, обкуренным ртом, встретил меня вежливо, но не слишком приветливо.

– Устроитесь вот тут, – сказал он мне, указывая на топчан и тотчас снова склоняясь над своими бумагами. – Сейчас вам подстелят палатку. Надеюсь, моя контора вас не стеснит? Ну и вы, рассчитываю, тоже особенно мешать нам не будете. Условимся так. Присаживайтесь пока.

И я стал жить в подземной канцелярии Тарасникова.

Это был очень беспокойный, необычайно дотошный и придирчивый работяга. Целые дни он надписывал и заклеивал пакеты, припечатывал их сургучом, согретым над лампой, рассылал какие-то донесения, принимал бумаги, перечерчивал карты, стучал одним пальцем на заржавленной машинке, тщательно выбивая каждую букву. По вечерам его мучили приступы лихорадки, он глотал акрихин, но лечь в госпиталь категорически отказывался:

– Что вы, что вы! Куда же я уйду? Да тут все дело без меня станет! Все на мне и держится. На день мне уйти – так потом год не распутаешься тут…

Поздно ночью, вернувшись с переднего края обороны, засыпая на своем топчане, я все еще видел за столом усталое и бледное лицо Тарасникова, освещенное огнем лампы, деликатно, ради меня, приспущенным, и укутанное табачным туманом. От глиняной печурки, сложенной в углу, шел горячий чад. Усталые глаза Тарасникова слезились, но он продолжал надписывать и заклеивать пакеты. Потом он вызывал связного, который дожидался за плащ-палаткой, повешенной у входа в нашу землянку, и я слышал следующий разговор.

– Кто из пятого батальона? – спрашивал Тарасников.

– Я из пятого батальона, – отвечал связной.

– Примите пакет… Вот. Возьмите его в руки. Так. Видите, написано здесь: «Срочно». Следовательно, доставить немедленно. Вручить лично командиру. Понятно? Не будет командира – передадите комиссару. Комиссара не будет – разыщите. Больше никому не передавать. Ясно? Повторите.

– Доставить пакет срочно, – как на уроке, однотонно повторял связной. – Лично командиру, если не будет – комиссару, если не будет – отыскать.

– Правильно. В чем понесете пакет?

– Да уж обыкновенно… Вот тут, в кармане.

– Покажите ваш карман. – И Тарасников подходил к высокому связному, становился на цыпочки, просовывал руку под плащ-палатку, за пазуху шинели, и проверял, нет ли прорех в кармане.

– Так, в порядке. Теперь учтите: пакет секретный. Следовательно, если попадетесь противнику, что будете делать?

– Да что вы, товарищ техник-интендант, зачем же я буду попадаться!

– Попадаться незачем, совершенно верно, но я вас спрашиваю: что будете делать, если попадетесь?

– Да я сроду никогда не попадусь…

– А я вас спрашиваю, если? Так вот, слушайте. Если что, опасность какая, так содержимое съешьте не читая. Конверт разорвать и бросить. Ясно? Повторите.

– В случае опасности конверт разорвать и бросить, а что посередке – съесть.

– Правильно. Через сколько времени вручите пакет?

– Да тут минут сорок и идти всего.

– Точнее прошу.

– Да так, товарищ техник-интендант, я считаю, не больше пятидесяти минут пройду.

– Точнее.

– Да через час-то уж наверняка доставлю.

– Так. Заметьте время. – Тарасников щелкал огромными кондукторскими часами. – Сейчас двадцать три пятьдесят. Значит, обязаны вручить не позднее ноль пятьдесят минут. Ясно? Можете идти.

И этот диалог повторялся с каждым посыльным, с каждым связным. Покончив со всеми пакетами, Тарасников укладывался. Но и во сне он продолжал учить связных, обижался на кого-то, и часто ночью меня будил его громкий суховатый, отрывистый голос:

– Как стоите? Вы куда пришли? Это вам не парикмахерская, а канцелярия штаба! – четко говорил он во сне.

– Почему вошли, не доложившись? Выйдите и войдите еще раз. Пора научиться порядку. Так. Погодите. Видите, человек ест? Можете обождать, у вас не срочный пакет. Дайте человеку поесть… Распишитесь… Время отправления… Можете идти. Вы свободны…

Я тормошил его, пытаясь разбудить. Он вскакивал, смотрел на меня мало осмысленным взглядом и, снова повалившись на койку, прикрывшись шинелью, мгновенно погружался в свои штабные сны. И опять принимался быстро говорить.

Все это было не очень приятно. И я уже подумывал, как бы мне перебраться в другую землянку. Но однажды вечером, когда я вернулся в нашу халупку, основательно промокнув под дождем, и сел на корточки перед печкой, чтобы растопить ее, Тарасников встал из-за стола и подошел ко мне.

– Тут, значит, получается так, – сказал он несколько виновато. – Я, видите ли, решил временно не топить печки. Давайте деньков пять воздержимся. А то, знаете, печка угар дает, и это, видимо, отражается на ее росте… Плохо на нее воздействует.

Я, ничего не понимая, смотрел на Тарасникова:

– На чьем росте? На росте печки?

– При чем же тут печка? – обиделся Тарасников. – Я, по-моему, выражаюсь достаточно ясно. Этот самый чад, он, видно, плохо действует… Она совсем расти перестала.

– Да кто расти перестал?

– А вы что же, до сих пор не обратили внимания? – уставившись на меня с негодованием, закричал Тарасников. – А это что? Не видите? – И он с внезапной нежностью поглядел на низкий бревенчатый потолок нашей землянки.

Я привстал, поднял лампу и увидел, что толстый кругляш вяза в потолке пустил зеленый росток. Бледненький и нежный, с зыбкими листочками, он протянулся под потолок. В двух местах его поддерживали белые тесемочки, приколотые кнопками к потолочине.

– Понимаете? – заговорил Тарасников. – Все время росла. Такая славная веточка вымахнула. А тут стали мы с вами топить часто, а ей, видно, не нравится. Я вот тут зарубочки делал на бревне, и даты у меня проставлены. Видите, как сперва быстро росла. Иной день по два сантиметра вытягивала. Даю вам честное благородное слово! А как стали мы с вами чадить тут, вот уже три дня не наблюдаю роста. Так ей и захиреть недолго. Давайте уж воздержимся. И курить бы надо поменьше. Стебелечек-то нежненький, на него все влияет. А меня, знаете, интересует: доберется он до выхода? А? Ведь так, чертенок, и тянется поближе к воздуху, где солнце, чует из-под земли.

И мы легли спать в нетопленной, сырой землянке. На другой день я, чтобы снискать расположение Тарасникова, сам уже заговорил с ним о его веточке.

– Ну как, – спросил я, сбрасывая с себя мокрую плащ-палатку, – растет?

Тарасников выскочил из-за стола, посмотрел мне внимательно в глаза, желая проверить, не смеюсь ли я над им но увидев, что я говорю серьезно, с тихим восторгом поднял лампу, отвел ее чуточку в сторону, чтобы не закоптить свою веточку, и почти шепотом сообщил мне:

– Представьте себе, почти на полтора сантиметра вытянулась. Я же говорил, топить не надо. Просто удивительное это явление природы!..

Ночью немцы обрушили на наше расположение массированный артиллерийский огонь. Я проснулся от грохота близких разрывов, выплевывая землю, которая от сотрясения обильно посыпалась на нас сквозь бревенчатый потолок. Тарасников тоже проснулся и зажег лампочку. Все ухало, дрожало и тряслось вокруг нас. Тарасников поставил лампочку на середину стола, откинулся на койке, заложив руки за голову:

– Я так думаю, что большой опасности нет. Не повредит ее? Конечно, сотрясение, но тут над нами три наката. Разве уж только прямое попадание. А я ее, видите, подвязал. Словно предчувствовал…

Я с интересом поглядел на него.

Он лежал, запрокинув голову на подложенные за затылок руки, и с нежной заботой смотрел на зеленый слабенький росточек, вившийся под потолком. Он просто забыл, видимо, о том, что снаряд может обрушиться на нас самих, разорваться в землянке, похоронить нас заживо под землей. Нет, он думал только о бледной зеленой веточке, протянувшейся под потолком нашей халупы. Только за нее беспокоился он.

И часто теперь, когда я встречаю на фронте и в тылу взыскательных, очень занятых, суховатых на первый взгляд, малоприветливых как будто людей, я вспоминаю техника-интенданта Тарасникова и его зеленую веточку. Пусть грохочет огонь над головой, пусть промозглая сырость земли проникает в самые кости, все равно – лишь бы уцелел, лишь бы дотянулся до солнца, до желанного выхода робкий, застенчивый зеленый росток.

И кажется мне, что есть у каждого из нас своя заветная зеленая веточка. Ради нее готовы мы перенести все мытарства и невзгоды военной поры, потому что твердо знаем: там, за выходом, завешенным сегодня отсыревшей плащ-палаткой, солнце непременно встретит, согреет и даст новые силы дотянувшейся, нами выращенной и сбереженной ветке нашей.

Все вернется*

Человек забыл все. Кто он? Откуда? Ничего не было – ни имени, ни прошлого. Сумрак, густой и вязкий, обволакивал его сознание. Окружающие не могли помочь ему. Они сами ничего не знали о раненом. Его подобрали в одном из районов, очищенных от немцев; его нашли в промерзшем подвале тяжело избитым, метавшимся в бреду. Документов при нем не оказалось. Раненые красноармейцы, брошенные немцами в один подвал вместе с ним, тоже не знали, кто он такой… Его отправили с эшелоном в глубокий тыл, поместили там в госпиталь. На пятый день, еще в дороге, он пришел в себя. Но когда спросили его, из какой он части, как его фамилия, он растерянно оглядел сестер и военврача, так напряженно свел брови, что побелела кожа в морщине на лбу, и проговорил вдруг глухо, медленно и безнадежно:

– Не знаю я ничего… забыл я все. Это что же такое, товарищи? А, доктор? Как же теперь? Куда ж делось все? Запамятовал все как есть… Как же теперь?…

Он беспомощно посмотрел на доктора, схватился обеими руками за стриженую голову, нащупал бинт и боязливо отнял руки.

– Ну, выскочило, все как есть выскочило. Вот вертится тут, – он покрутил пальцем перед своим лбом, – а как к нему повернешься, так оно и уплывет… Что же это со мной сделалось, доктор?

– Вы успокойтесь, успокойтесь, – стал уговаривать его молодой врач Аркадий Львович и подал знак сестре, чтобы та вышла, – все пройдет, все вспомните, все вернется. Только не волноваться, не волноваться. Оставьте свою голову в покое, дадим отпуск памяти. А пока, разрешите, мы вас зачислим товарищем Непомнящим. Можно?

Так и над койкой надписали: «Непомнящий. Ранение головы, повреждение затылочной кости, многоместные ушибы тела…»

Молодого врача очень заинтересовал редкий случай такого тяжелого поражения памяти. Он внимательно следил за Непомнящим. Как терпеливый следопыт, он по отрывочным словам больного, по рассказам раненых, подобранных вместе с ним, постепенно добрался до истоков болезни.

– Это человек с огромной волей, – говорил врач начальнику госпиталя. – Я понимаю, как все это произошло. Немцы его допрашивали, пытали. А он ничего не хотел сообщить им. Он старался как бы забыть все, что ему было известно. Характерно: один из красноармейцев, из тех, что были при том допросе, рассказал потом, что Непомнящий так и отвечал немцам: «Ничего не знаю. Не помню…» Дело рисуется мне в таком виде: он запер на ключ свою память в тот час и ключ закинул подальше. Он заставил себя на допросе забыть все, что могло интересовать немцев, все, что он знал. Но его безжалостно били по голове и на самом деле отшибли память. В результате – полная амнезия. Но я уверен, что у него все восстановится. Громадная воля! Она заперла память на ключ, она и отомкнет ее.

Молодой врач подолгу беседовал с Непомнящим. Он осторожно переводил разговор на темы, которые могли бы что-то напомнить больному. Он говорил о женах, которые писали другим раненым, рассказывал о детях. Но Непомнящий оставался безучастным. Иногда в памяти оживала острая боль, которая вспыхивала в перебитых суставах. Боль возвращала его к чему-то, не совсем забытому. Он видел перед собой тускло светящую лампочку в избе, вспоминал, что у него о чем-то упорно и жестоко допытывались, а он не отвечал. И его били, били… Но, как только он пытался сосредоточиться, эта сцена, слабо освещенная в сознании огоньком коптящей лампы, разом туманилась, все оставалось неразглядимым, сдвигалось куда-то в сторону от сознания, подобно тому, как исчезает, неуловимо прячась от взора, пятнышко, только что плававшее перед глазами. Все случившееся казалось Непомнящему ушедшим в конец длинного, плохо освещенного коридора. Он пытался войти в этот узкий проход, протиснуться в глубь его как можно дальше, но туннель становился все уже, все душнее. Раненый глох и задыхался во мраке. Тяжелые головные боли были результатом этих усилий.

Доктор попробовал читать Непомнящему газеты, но раненый начинал тяжело ворочаться, и врач понял, что он бередит какие-то самые больные места пораженной памяти. Тогда врач решил попробовать другие, более безобидные способы. Он принес где-то раздобытые святцы и подряд прочел вслух Непомнящему все имена: Агафон, Агамемнон, Аггей, Анемподист… Непомнящий выслушал все святцы с одинаковым равнодушием и не откликнулся ни на одно имя. Врач решил испытать еще одно, придуманное им средство. Однажды он пришел к Непомнящему, который уже вставал с постели, и принес ему военную гимнастерку, брюки, сапоги. Взяв выздоравливающего за руку, доктор повел его за собой по коридору, внезапно остановился у одной из дверей и резко распахнул ее. Перед Непомнящим блеснуло высокое трюмо. Худой человек в военной гимнастерке и сапогах походного образца, коротко остриженный, уставился на вошедшего из зеркала.

– Ну, как? – спросил врач. – Не узнаете?

– Нет, – отрывисто сказал Непомнящий, вглядываясь в зеркало, – личность незнакомая. Новый, что ли? – И он стал беспокойно оглядываться, ища глазами человека, который отражался в зеркале.

К Новому году начали прибывать в госпиталь посылки с гостинцами. Стали готовить елку. Аркадий Львович умышленно вовлек в дело Непомнящего. Врач рассчитывал что милая возня с игрушками, мишурой и сверкающими шарами, душистый запах хвои породят у все позабывшего человека хоть какие-то воспоминания о днях, которые всеми людьми запоминаются на долгую жизнь и, пока живет сознание, искрятся в нем, как блестки, прячущиеся в елочных ветвях. Непомнящий аккуратно наряжал елку. Послушно, не улыбаясь, развешивал он на смолистых ветках безделушки, но все это ему ничего не напоминало.

Чтобы лишний шум не тревожил больного, врач перевел Непомнящего в небольшую палату. Палата эта была крайней в коридоре. Крыло госпитального корпуса выходило здесь на заросший лесом холм. Ниже, под холмом, начинался уже заводской район города.

Рано утром Аркадий Львович пришел к Непомнящему. Больной еще спал. Врач осторожно поправил на нем одеяло, подошел к окну и открыл большую форточку-фрамугу. Было половина восьмого, и мягкий ветерок оттепели принес снизу, из-под холма, гудок густого, бархатного тона. Это звал на работу один из ближайших заводов. Он то гудел в полную мощь, то как будто утихал чуточку, подчиняясь взмахам ветра, как мановениям невидимой дирижерской руки; вторя ему, откликнулись соседние заводы, а потом затрубили дальние гудки на рудниках…

…И внезапно Непомнящий сел на койке.

– Час который? – спросил он озабоченно, не открывая глаз, но спуская ноги с койки. – Уже наш гудел? Ох ты, черт, проспал я…

Он потер слипшиеся веки, крякнул, помотал головой, сгоняя сон, потом вскочил и стал ворошить госпитальный халат. Он взрыл всю постель, ища одежду. Ворчал, что задевал куда-то гимнастерку и брюки. Аркадий Львович вихрем вылетел из палаты и тотчас вернулся, неся костюм, в который он облачал Непомнящего в день эксперимента с зеркалом. Не глядя на врача, Непомнящий торопливо одевался, прислушивался к гудку, который все еще широко и властно входил в палату, вваливаясь через открытую фрамугу. На ходу оправляя пояс, Непомнящий побежал по коридору к выходу. Аркадий Львович последовал за ним и успел в раздевалке накинуть на плечи Непомнящего чью-то шинель. Непомнящий шел по улице, не глядя по сторонам. Не память еще, но лишь давняя привычка вела его сейчас по улице, которую он вдруг узнал. Много лет подряд каждое утро слышал он этот гудок, вскакивал в полусне с постели и тянулся к одежде. Аркадий Львович шел сперва позади Непомнящего. Он уже сообразил, что произошло. Счастливое совпадение! Раненого, как это уже не раз случалось, привезли в его родной город, и теперь он узнал гудок своего завода. Убедившись, что Непомнящий уверенно идет к заводу, врач опередил его и вбежал в табельную будку. Пожилая табельщица проходной обомлела, увидев Непомнящего.

– Егор Петрович, – зашептала она, – господи боже, живой, здоровый!..

Непомнящий коротко кивнул ей:

– Здорова была, товарищ Лахтина. Задержался я маленько сегодня.

Он стал рыться в карманах, беспокойно ища пропуск. Но из караульной будки вышел вахтер, что-то шепнул табельщице. Непомнящего пропустили.

И вот он пришел в свой цех и направился прямиком к своему станку. Быстро, хозяйским глазом осмотрел он станок, оглянулся, поискал глазами в молчаливой толпе рабочих, в отдалении деликатно смотревших на него, наладчика, подозвал его пальцем.

– Здорово, Константин Андреевич, поправь-ка мне диск на делительной головке.

Как ни упрашивал Аркадий Львович, народу интересно было поглядеть на знаменитого фрезеровщика, так неожиданно, так необычно вернувшегося на свой завод. «Ба-рычев тут…» – пронеслось по всем цехам. Егора Петровича Барычева считали погибшим. Давно не было никаких вестей о нем. Аркадий Львович издали присматривал за своим пациентом.

Барычев еще раз критически оглядел свой станок, одобрительно крякнул, и врач услышал, как облегченно вздохнул стоявший около него молодой парень, видимо заменявший Барычева у станка. Но вот затрубил над цехом бас заводского гудка. Егор Петрович Барычев вставил в оправку деталь, укрепил, как он всегда делал, сразу два фреза большого диаметра, пустил станок вручную, потом мягко включил подачу. Брызнула эмульсия, затопорщилась металлическая стружка. «По-своему работает, по-прежнему, по-барычевски», – с уважением шептали вокруг. Память уже вернулась рукам мастера.

– Что это сегодня на всех стих какой нашел? – проговорил он, обращаясь к другу-наладчику. – Гляди-ка ты, Константин Андреевич, молодые-то наши из ранних.

– Ты уж больно стар, – отшутился наладчик. – Тридцати еще не стукнуло, а тоже дедушкой заговорил. А что касаемо продукции, то у нас теперь весь цех по-барычевски работать взялся. Двести двадцать процентов даем. Сам понимаешь, тянуть не время. Как ты в действующую отбыл…

– Погоди, – тихо сказал Егор Петрович и выронил из рук гаечный ключ.

Звонко ударился металл о кафель пола. На этот звук поспешил Аркадий Львович. Он увидел, как сперва побагровели, а потом медленно отошли, побелели скулы Ба-рычева.

– Костя… Константин Андреевич, доктор… а жена как? Ребята мои? Ведь я же их с первого дня не видел, как на фронт ушел…

И память ворвалась в него, обернувшись живой тоской по дому. Память ударила в сердце жгучей радостью возвращения и нестерпимой яростной обидой на тех, кто пытался у него похитить все добытое жизнью! Вернулось все.

У классной доски*

Про учительницу Ксению Андреевну Карташову говорили, что у нее руки поют. Движения у нее были мягкие, неторопливые, округлые, и, когда она объясняла урок в классе, ребята следили за каждым мановением руки учительницы, и рука пела, рука объясняла все, что оставалось непонятным в словах. Ксении Андреевне не приходилось повышать голос на учеников, ей не надо было прикрикивать. Зашумят в классе, она подымет свою легкую руку, поведет ею – и весь класс словно прислушивается, сразу становится тихо.

– Ух, она у нас и строгая же! – хвастались ребята. – Сразу все замечает…

Тридцать два года учительствовала в селе Ксения Андреевна. Сельские милиционеры отдавали ей честь на улице и, козыряя, говорили:

– Ксения Андреевна, ну как мой Ванька у вас по науке двигает? Вы его там покрепче.

– Ничего, ничего, двигается понемножку, – отвечала учительница, – хороший мальчуган. Ленится вот только иногда. Ну, это и с отцом бывало. Верно ведь?

Милиционер смущенно оправлял пояс: когда-то он сам сидел за партой и отвечал у доски Ксении Андреевне и тоже слышал про себя, что малый он неплохой, да только ленится иногда… И председатель колхоза был когда-то учеником Ксении Андреевны, и директор машинно-тракторной станции учился у нее. Много людей прошло за тридцать два года через класс Ксении Андреевны. Строгим, но справедливым человеком прослыла она.

Волосы у Ксении Андреевны давно побелели, но глаза не выцвели и были такие же синие и ясные, как в молодости. И всякий, кто встречал этот ровный и светлый взгляд, невольно веселел и начинал думать, что, честное слово, не такой уж он плохой человек и на свете жить безусловно стоит. Вот какие глаза были у Ксении Андреевны!

И походка у нее была тоже легкая и певучая. Девочки из старших классов старались перенять ее. Никто никогда не видел, чтобы учительница заторопилась, поспешила. А в то же время всякая работа быстро спорилась и тоже словно пела в ее умелых руках. Когда писала она на классной доске условия задачи или примеры из грамматики, мел не стучал, не скрипел, не крошился и ребятам казалось, что из мелка, как из тюбика, легко и вкусно выдавливается белая струйка, выписывая на черной глади доски буквы и цифры. «Не спеши! Не скачи, подумай сперва как следует!» – мягко говорила Ксения Андреевна, когда ученик начинал плутать в задаче или в предложении и, усердно надписывая и стирая написанное тряпкой, плавал в облачках мелового дыма.

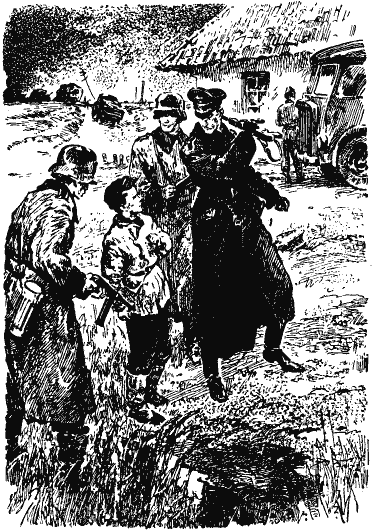

Не заспешила Ксения Андреевна и в этот раз. Как только послышалась трескотня моторов, учительница строго оглядела небо и привычным голосом сказала ребятам, чтобы все шли к траншее, вырытой в школьном дворе. Школа стояла немножко в стороне от села, на пригорке. Окна классов выходили к обрыву над рекой. Ксения Андреевна жила при школе. Занятий не было. Фронт проходил совсем недалеко от села. Где-то рядом громыхали бои. Части Красной Армии отошли за реку и укрепились там. А колхозники собрали партизанский отряд и ушли в ближний лес за селом. Школьники носили им туда еду, рассказывали, где и когда были замечены немцы. Костя Рожков – лучший пловец школы – не раз доставлял на тот берег красноармейцам донесения от командира лесных партизан. Шура Капустина однажды сама перевязала раны двум пострадавшим в бою партизанам – этому искусству научила ее Ксения Андреевна. Даже Сеня Пичугин, известный тихоня, высмотрел как-то за селом немецкий патруль и, разведав, куда он идет, успел предупредить отряд.

Под вечер ребята собирались у школы и обо всем рассказывали учительнице. Так было и в этот раз, когда совсем близко заурчали моторы. Фашистские самолеты не раз уже налетали на село, бросали бомбы, рыскали над лесом в поисках партизан. Косте Рожкову однажды пришлось даже целый час лежать в болоте, спрятав голову под широкие листы кувшинок. А совсем рядом, подсеченный пулеметными очередями самолета, валился в воду камыш… И ребята уже привыкли к налетам.

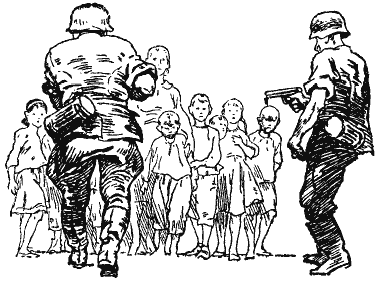

Но теперь они ошиблись. Урчали не самолеты. Ребята еще не успели спрятаться в щель, как на школьный двор, перепрыгнув через невысокий палисад, забежали три запыленных немца. Автомобильные очки со створчатыми стеклами блестели на их шлемах. Это были разведчики-мотоциклисты. Они оставили свои машины в кустах. С трех разных сторон, но все разом они бросились к школьникам и нацелили на них свои автоматы.

– Стой! – закричал худой длиннорукий немец с короткими рыжими усиками, должно быть начальник. – Пионирен? – спросил он.

Ребята молчали, невольно отодвигаясь от дула пистолета, который немец по очереди совал им в лицо.

Но жесткие, холодные стволы двух других автоматов больно нажимали сзади в спины и шеи школьников.

– Шнеллер, шнеллер, бистро! – закричал фашист. Ксения Андреевна шагнула вперед прямо на немца и прикрыла собой ребят.

– Что вы хотите? – спросила учительница и строго посмотрела в глаза немцу. Ее синий и спокойный взгляд смутил невольно отступившего фашиста.

Кто такое ви? Отвечать сию минуту… Я кой-чем говорить по-русски.

– Я понимаю и по-немецки, – тихо отвечала учительница, – но говорить мне с вами не о чем. Это мои ученики, я учительница местной школы. Вы можете опустить ваш пистолет. Что вам угодно? Зачем вы пугаете детей?

– Не учить меня! – зашипел разведчик.

Двое других немцев тревожно оглядывались по сторонам. Один из них сказал что-то начальнику. Тот забеспокоился, посмотрел в сторону села и стал толкать дулом пистолета учительницу и ребят по направлению к школе.

– Ну, ну, поторапливайся, – приговаривал он, – мы спешим… – Он пригрозил пистолетом. – Два маленьких вопроса – и все будет в порядке.

Ребят вместе с Ксенией Андреевной втолкнули в класс. Один из фашистов остался сторожить на школьном крыльце. Другой немец и начальник загнали ребят за парты.

– Сейчас я вам буду давать небольшой экзамен, – сказал начальник. – Сидеть на место!

Но ребята стояли, сгрудившись в проходе, и смотрели, бледные, на учительницу.

– Садитесь, ребята, – своим негромким и обычным голосом сказала Ксения Андреевна, как будто начинался очередной урок.

Ребята осторожно расселись. Они сидели молча, не спуская глаз с учительницы. Они сели, по привычке, на свои места, как сидели обычно в классе: Сеня Пичугин и Шура Капустина впереди, а Костя Рожков сзади всех, на последней парте. И, очутившись на своих знакомых местах, ребята понемножку успокоились.

За окнами класса, на стеклах которых были наклеены защитные полоски, спокойно голубело небо, на подоконнике в банках и ящиках стояли цветы, выращенные ребятами. На стеклянном шкафу, как всегда, парил ястреб, набитый опилками. И стену класса украшали аккуратно наклеенные гербарии. Старший немец задел плечом один из наклеенных листов, и на пол посыпались с легким хрустом засушенные ромашки, хрупкие стебельки и веточки.

Это больно резнуло ребят по сердцу. Все было дико, все казалось противным привычно установившемуся в этих стенах порядку. И таким дорогим показался ребятам знакомый класс, парты, на крышках которых засохшие чернильные подтеки отливали, как крыло жука-бронзовика.

А когда один из фашистов подошел к столу, за которым обычно сидела Ксения Андреевна, и пнул его ногой, ребята почувствовали себя глубоко оскорбленными.

Начальник потребовал, чтобы ему дали стул. Никто из ребят не пошевелился.

– Ну! – прикрикнул фашист.

– Здесь слушаются только меня, – сказала Ксения Андреевна. – Пичугин, принеси, пожалуйста, стул из коридора.

Тихонький Сеня Пичугин неслышно соскользнул с парты и пошел за стулом. Он долго не возвращался.

– Пичугин, поскорее! – позвала Сеню учительница.

Тот явился через минуту, волоча тяжелый стул с сиденьем, обитым черной клеенкой. Не дожидаясь, пока он подойдет поближе, немец вырвал у него стул, поставил перед собой и сел. Шура Капустина подняла руку:

– Ксения Андреевна… можно выйти из класса?

– Сиди, Капустина, сиди. – И, понимающе взглянув на девочку, Ксения Андреевна еле слышно добавила: – Там же все равно часовой.

– Теперь каждый меня будет слушать! – сказал начальник.

И, коверкая слова, фашист стал говорить ребятам о том, что в лесу скрываются красные партизаны, и он это прекрасно знает, и ребята тоже это прекрасно знают. Немецкие разведчики не раз видели, как школьники бегали туда-сюда в лес. И теперь ребята должны сказать начальнику, где спрятались партизаны. Если ребята скажут, где сейчас партизаны, – натурально, все будет хорошо. Если ребята не скажут, – натурально, все будет очень плохо.

– Теперь я буду слушать каждый! – закончил свою речь немец.

Тут ребята поняли, чего от них хотят. Они сидели не шелохнувшись, только переглянуться успели и снова застыли на своих партах.

По лицу Шуры Капустиной медленно ползла слеза. Костя Рожков сидел, наклонившись вперед, положив крепкие локти на откинутую крышку парты. Короткие пальцы его рук были сплетены. Костя слегка покачивался, уставившись в парту. Со стороны казалось, что он пытается расцепить руки, а какая-то сила мешает ему сделать это.

Ребята сидели молча.

Начальник подозвал своего помощника и взял у него карту.

– Прикажите им, – сказал он по-немецки Ксении Андреевне, – чтобы они показали мне на карте или на плане это место. Ну, живо! Только смотрите у меня… – Он заговорил опять по-русски: – Я вам предупреждаю, что я понятен русскому языку и что вы будете сказать детей…

Он подошел к доске, взял мелок и быстро набросал план местности – реку, село, школу, лес… Чтобы было понятней, он даже трубу нарисовал на школьной крыше и нацарапал завитушки дыма.

– Может быть, вы все-таки подумаете и сами скажете мне все, что надо? – тихо спросил начальник по-немецки у учительницы, вплотную подойдя к ней. – Дети не поймут, говорите по-немецки.

– Я уже сказала вам, что никогда не была там и не знаю, где это.

Фашист, схватив своими длинными руками Ксению Андреевну за плечи, грубо потряс ее:

– Смотри, я буду пока очень добрый, но дальше…

Ксения Андреевна высвободилась, сделала шаг вперед, подошла к партам, оперлась обеими руками на переднюю и сказала:

– Ребята! Этот человек хочет, чтобы мы сказали ему, где находятся наши партизаны. Я не знаю, где они нахо дятся. Я там никогда не была. И вы тоже не знаете. Правда?

– Не знаем, не знаем!.. – зашумели ребята. – Кто их знает, где они! Ушли в лес – и все.

– Вы совсем скверные учащиеся, – попробовал пошутить немец, – не может отвечать на такой простой вопрос. Ай, ай…

Он с деланной веселостью оглядел класс, но не встретил ни одной улыбки. Ребята сидели строгие и настороженные. Тихо было в классе, только угрюмо сопел на первой парте Сеня Пичугин.

Немец подошел к нему:

– Ну, ты, как звать?… Ты тоже не знаешь? Не знаю, – тихо ответил Сеня.

– А это что такое, знаешь? – И немец ткнул дулом пистолета в опущенный подбородок Сени.

– Это знаю, – сказал Сеня. – Пистолет-автомат системы «вальтер»…

– А ты знаешь, сколько он может убивать таких скверных учащихся?

– Не знаю. Сами считайте… – буркнул Сеня.

– Кто такое! – закричал немец. – Ты сказал: сами считать! Очень прекрасно! Я буду сам считать до трех. И если никто мне не сказать, что я просил, я буду стрелять сперва вашу упрямую учительницу. А потом – всякий, кто не скажет. Я начинал считать! Раз!..

Он схватил Ксению Андреевну за руку и рванул ее к стене класса. Ни звука не произнесла Ксения Андреевна, но ребятам показалось, что ее мягкие певучие руки сами застонали. И класс загудел. Другой фашист тотчас направил на ребят свой пистолет.

– Дети, не надо, – тихо произнесла Ксения Андреевна и хотела по привычке поднять руку, но фашист ударил стволом пистолета по ее кисти, и рука бессильно упала.

– Алзо, итак, никто не знай из вас, где партизаны, – сказал немец. – Прекрасно, будем считать. «Раз» я уже говорил, теперь будет «два».

Фашист стал подымать пистолет, целя в голову учительнице. На передней парте забилась в рыданиях Шура Капустина.

– Молчи, Шура, молчи, – прошептала Ксения Андреевна, и губы ее почти не двигались. – Пусть все молчат, – медленно проговорила она, оглядывая класс, – кому страшно, пусть отвернется. Не надо смотреть, ребята. Прощайте! Учитесь хорошенько. И этот наш урок запомните…

– Я сейчас буду говорить «три»! – перебил ее фашист. И вдруг на задней парте поднялся Костя Рожков и поднял руку:

– Она правда не знает!

– А кто знай?

– Я знаю… – громко и отчетливо сказал Костя. – Я сам туда ходил и знаю. А она не была и не знает.

– Ну, показывай, – сказал начальник.

– Рожков, зачем ты говоришь неправду? – проговорила Ксения Андреевна.

– Я правду говорю, – упрямо и жестко сказал Костя и посмотрел в глаза учительнице.

– Костя… – начала Ксения Андреевна. Но Рожков перебил ее:

– Ксения Андреевна, я сам знаю…

Учительница стояла, отвернувшись от него, уронив свою белую голову на грудь. Костя вышел к доске, у которой он столько раз отвечал урок. Он взял мел. В нерешительности стоял он, перебирая пальцами белые крошащиеся кусочки. Фашист приблизился к доске и ждал. Костя поднял руку с мелком.

– Вот, глядите сюда, – зашептал он, – я покажу.

Немец подошел к нему и наклонился, чтобы лучше рассмотреть, что показывает мальчик. И вдруг Костя обеими руками изо всех сил ударил черную гладь доски. Так делают, когда, исписав одну сторону, доску собираются перевернуть на другую. Доска резко повернулась в своей раме, взвизгнула и с размаху ударила фашиста по лицу. Он отлетел в сторону, а Костя, прыгнув через раму, мигом скрылся за доской, как за щитом. Фашист, схватившись за разбитое в кровь лицо, без толку палил в доску, всаживая в нее пулю за пулей.

Напрасно… За классной доской было окно, выходившее к обрыву над рекой. Костя, не задумываясь, прыгнул в открытое окно, бросился с обрыва в реку и поплыл к другому берегу.

Второй фашист, оттолкнув Ксению Андреевну, подбежал к окну и стал стрелять по мальчику из пистолета. Начальник отпихнул его в сторону, вырвал у него пистолет и сам прицелился через окно. Ребята вскочили на парты. Они уже не думали про опасность, которая им самим угрожала. Их тревожил теперь только Костя. Им хотелось сейчас лишь одного – чтобы Костя добрался до того берега, чтобы немцы промахнулись.

В это время, заслышав пальбу на селе, из леса выскочили выслеживавшие мотоциклистов партизаны. Увидев их, немец, стороживший на крыльце, выпалил в воздух, прокричал что-то своим товарищам и кинулся в кусты, где были спрятаны мотоциклы. Но по кустам, прошивая листья, срезая ветви, хлестнула пулеметная очередь красноармейского дозора, что был на другом берегу…

Прошло не более пятнадцати минут, и в класс, куда снова ввалились взволнованные ребята, партизаны привели троих обезоруженных немцев. Командир партизанского отряда взял тяжелый стул, придвинул его к столу и хотел сесть, но Сеня Пичугин вдруг кинулся вперед и выхватил у него стул.

– Не надо, не надо! Я вам сейчас другой принесу.

И мигом притащил из коридора другой стул, а этот задвинул за доску. Командир партизанского отряда сел и вызвал к столу для допроса начальника фашистов. А двое других, помятые и притихшие, сели рядышком на парте Сени Пичугина и Шуры Капустиной, старательно и робко размещая там свои ноги.

– Он чуть Ксению Андреевну не убил, – зашептала Шура Капустина командиру, показывая на фашистского разведчика.

– Не совсем точно так, – забормотал немец, – это правильно совсем не я…

– Он, он! – закричал тихонький Сеня Пичугин. – У него метка осталась… я… когда стул тащил, на клеенку чернила опрокинул нечаянно.

Командир перегнулся через стол, взглянул и усмехнулся: на серых штанах фашиста сзади темнело чернильное пятно…

В класс вошла Ксения Андреевна. Она ходила на берег узнать, благополучно ли доплыл Костя Рожков. Немцы, сидевшие за передней партой, с удивлением посмотрели на вскочившего командира.

– Встать! – закричал на них командир. – У нас в классе полагается вставать, когда учительница входит. Не тому вас, видно, учили!

И два фашиста послушно поднялись.

– Разрешите продолжать наше занятие, Ксения Андреевна? – спросил командир.

– Сидите, сидите, Широков.

– Нет уж, Ксения Андреевна, занимайте свое законное место, – возразил Широков, придвигая стул, – в этом помещении вы у нас хозяйка. И я тут, вон за той партой, уму-разуму набрался, и дочка моя тут у вас… Извините, Ксения Андреевна, что пришлось этих охальников в класс ваш допустить. Ну, раз уж так вышло, вот вы их сами и порасспрошайте толком. Подсобите нам: вы по-ихнему знаете…

И Ксения Андреевна заняла свое место за столом, у которого она выучила за тридцать два года много хороших людей. А сейчас перед столом Ксении Андреевны, рядом с классной доской, пробитой пулями, мялся длиннорукий рыжеусый верзила, нервно оправлял куртку, мычал что-то и прятал глаза от синего строгого взгляда старой учительницы.

– Стойте как следует, – сказала Ксения Андреев-на, – что вы ерзаете? У меня ребята этак не держатся. Вот так… А теперь потрудитесь отвечать на мои вопросы.

И долговязый фашист, оробев, вытянулся перед учительницей.

Отметки Риммы Лебедевой*

В город Свердловск приехала вместе со своей мамой девочка Римма Лебедева. Она поступила учиться в третий класс. Тетка, у которой, жила теперь Римма, пришла в школу и сказала учительнице Анастасии Дмитриевне:

– Вы к ней, пожалуйста, строго не подходите. Они ведь с матерью еле выбрались. Свободно могли немцам в лапы попасть. На их село бомбы кидали. На нее все это очень подействовало. Я думаю, что она теперь нервная. Наверное, она не в силах нормально учиться. Вы это имейте в виду.

– Хорошо, – сказала учительница, – я буду это иметь в виду, но мы постараемся, чтобы она могла учиться, как все.

На другой день Анастасия Дмитриевна пришла в класс пораньше и сказала ребятам так:

– Лебедева Римма еще не приходила?… Вот, ребята, пока ее нет, я хочу вас предупредить: девочка эта, может быть, много перешила. Они были недалеко от фронта с мамой. Их село немцы бомбили. Мы с вами должны помочь ей прийти в себя, наладить учение. Особенно много не расспрашивайте ее. Условились?

– Условились! – дружно ответили третьеклассники. Маня Петлина, первая отличница класса, усадила Римму на своей парте, рядом с собой. Мальчик, сидевший тут раньше, уступил ей свое место. Ребята давали Римме свои учебники. Маня подарила ей жестяную коробочку с красками. И третьеклассники ни о чем не расспрашивали Римму.

Но училась она неважно. Она не готовила уроков, хотя Маня Петлина помогала ей заниматься и приходила к Римме на дом, чтобы вместе с ней решить заданные примеры. Слишком заботливая тетка мешала девочкам.

– Хватит вам учиться-то, – говорила она, подходя к столу, закрывала учебники и убирала Риммины тетрадки в шкаф. – Ты ее, Маня, уж совсем замучила. Она не то, что вы – дома тут сидели. Вы себя с ней не сравнивайте.

И эти теткины разговоры в конце концов подействовали на Римму. Она решила, что ей уже незачем учиться, и совсем перестала готовить уроки. А когда Анастасия Дмитриевна спрашивала, почему Римма опять не знает уроков, она говорила:

– На меня тот случай очень подействовал. Я не в силах нормально учиться. У меня теперь стали нервы.

И когда Маня и подруги пробовали уговорить Римму, чтобы она училась как следует, она опять упрямо твердила:

– Я почти что на самой войне была. А вы были? Нет. И не сравнивайте.

Ребята молчали. Действительно, они не были на войне. Правда, у многих из них отцы и родственники ушли в армию. Но трудно было спорить с девочкой, которая сама была довольно близко от фронта. А Римма, видя смущение ребят, стала теперь прибавлять к теткиным словам еще свои собственные. Она говорила, что ей скучно учиться и неинтересно, что она опять скоро уедет на самый фронт и поступит там в разведчицы, а всякие диктовки и арифметики ей не очень нужны.

Недалеко от школы был госпиталь. Ребята часто ходили туда. Они читали раненым вслух книги, один из третьеклассников хорошо играл на балалайке, и школьники тихим хором пели раненым «Светит месяц» и «Во поле березонька стояла». Девочки вышивали кисеты для раненых. Вообще школа и госпиталь очень сдружились. Ребята сперва не брали с собой Римму. Они боялись, что вид раненых напомнит ей что-нибудь тяжелое. Но Римма упросила, чтобы ее взяли. Она даже сама сшила табачный кисет. Правда, он у нее вышел не очень складным. И когда Римма дала кисет лейтенанту, лежавшему в палате № 8, раненый почему-то примерил его на здоровую левую руку и спросил:

– Как вас звать-то? Римма Лебедева? – и негромко пропел:

Ай да Римма – молодец!

Вот так мастерица!

Шила раненым кисет –

Вышла рукавица.

Но, увидев, что Римма покраснела и расстроилась, поспешно поймал ее за рукав своей левой, здоровой рукой и сказал:

– Ничего, ничего, вы не смущайтесь, это я так, в шутку. Прекрасный кисет! Спасибо. А это даже хорошо, что и за рукавицу сойти может. Пригодится. Тем более, мне только для одной руки теперь и нужно.

И лейтенант печально кивнул на обмотанную бинтами правую руку.

– А вот вы мне сослужите в дружбу, – попросил он. – У меня тоже дочка есть, во втором классе учится. Олей зовут. Она мне письма пишет, а я вот ответа написать не могу… Рука… Может быть, сядете, возьмете карандашик? А я вам продиктую. Очень буду благодарен.

Конечно, Римма согласилась. Она гордо взяла карандаш, и лейтенант медленно продиктовал ей письмо для своей дочки Оли.

– Ну, давайте поглядим, что мы тут с вами вместе насочиняли.

Он взял левой рукой листок, исписанный Риммой, прочел, нахмурился и огорченно присвистнул:

– Фью!.. Это некрасиво получается. Очень уж грубые ошибки ставите. Вы в каком классе? В третьем пора уже чище писать. Нет, это не годится. Меня дочка засмеет. «Нашел, скажет, грамотеев». Она хоть и во втором классе, а уж знает, что, когда слово «дочка» пишешь, после «ч» мягкий знак совершенно не требуется.

Римма молчала, отвернувшись в сторону. Маня Петлина подскочила к самой койке лейтенанта и зашептала ему на ухо:

– Товарищ лейтенант, она не в силах еще нормально учиться. Она еще не пришла в себя. На нее очень подействовало. Они почти около самого фронта с мамой были. – И она обо всем рассказала раненому.

– Так, – промолвил лейтенант. – Не совсем это правильный разговор. Бедой и горем долго не хвастаются. Или уж терпят, или помочь горю-беде стараются, чтобы не стало их. Я вот за то и правую руку свою отдал, наверное, а многие и головы совсем сложили, чтобы ребята у нас учились как следует, как мы хотим, чтобы у них жизнь была по всем нашим правилам… Вот что, Римма: приходите-ка завтра после уроков на часок, потолкуем, и я вам еще письмецо продиктую, – неожиданно закончил он.

И теперь каждый день после уроков Римма приходила в палату № 8, где лежал раненый лейтенант. И он диктовал – медленно, громко, раздельно – письма своим друзьям. Друзей, родственников и знакомых у лейтенанта было необыкновенно много. Они жили в Москве, Саратове, Новосибирске, Ташкенте, Пензе.

– «Дорогой Михаил Петрович!» Знак восклицательный, вверх дубинкой, – диктовал лейтенант. – Теперь пиши с новой строки. «Хочу знать», запятая, «как двигается…» После «т» не надо мягкого знака в данном случае… «как двигается дело у нас на заводе». Точка.

Потом лейтенант вместе с Риммой разбирал ошибки, исправлял и объяснял, почему надо писать так, а не этак.

И заставлял найти на небольшой карте город, куда посылалось письмо.

Прошло еще два месяца, и однажды вечером в палату № 8 пришла Римма Лебедева и, хитро отвернувшись, протянула лейтенанту ведомость с отметками за вторую четверть. Лейтенант внимательно проглядел все отметки.

– Ого! Это порядок! – сказал он. – Молодец, Римма Лебедева: ни одного «посредственно». А по русскому и географии даже «отлично». Ну, получайте вашу грамоту! Документ почетный.

Но Римма отвела рукой протянутую ей ведомость.

– Вы распишитесь… Вот тут, где написано «подпись родителей или лица воспитывающего»… Как – при чем вы? Кто же еще? А то мама в командировку уехала, а тетю я не хочу. Только ведь вы не можете… Рука…

– Могу! – сказал лейтенант. – Я уже давно могу. Давайте сюда.

Он поболтал в воздухе своей зажившей рукой и в графе «подпись родителей или лица воспитывающего» четко вывел: «Лейтенант А. Тарасов».

Держись, капитан!*

В Москве, в Русаковской больнице, где находятся дети, изувеченные фашистами, лежит Гриша Филатов. Ему четырнадцать лет. Мать у него колхозница, отец на фронте.

Когда немцы ворвались в село Лутохино, ребята попрятались. Но вскоре хватились, что Гриши Филатова нигде нет.

Его нашли потом красноармейцы в чужой избе, недалеко от дома, где жил председатель сельсовета Суханов. Гриша был в беспамятстве. Из глубокой раны на ноге хлестала кровь.

Никто не понимал, каким образом он попал к немцам.

Ведь сперва и он ушел со всеми в лесок за прудом. Что же заставило его вернуться?

Это так и осталось непонятным.

Как-то в воскресенье лутохинские ребята приехали в Москву, чтобы проведать Гришу.

Навестить своего капитана отправились четыре форварда из школьной команды «Восход», вместе с которыми еще этим летом Гриша составлял знаменитую пятерку нападения. Сам капитан играл в центре. Слева от него был юркий Коля Швырев, любивший в игре подолгу водить мяч своими цепкими ногами, за что его и звали Крючкотвором. По правую руку от капитана играл сутулый и вихлястый Еремка Пасекин, которого дразнили «Еремка-поземка, дуй низом по полю» за то, что он бегал, низко пригнувшись и волоча ноги. На левом краю действовал быстрый, точный, сообразительный Костя Вельский, снискавший прозвище «Ястребок». На другом краю нападения мотался долговязый и дурашливый Савка Го-лопятов, по кличке «Балалайка». Он вечно попадал в положение офсайда – «вне игры», и команда по его милости получала от судьи штрафные удары.

Вместе с мальчиками увязалась и Варя Суханова, не в меру любопытная девчонка, таскавшаяся на все матчи и громче всех хлопавшая, когда выигрывал «Восход». Прошлой весной она своими руками вышила на голубой футболке капитана знак команды «Восход» – желтый полукруг над линейкой и растопыренные розовые лучи во все стороны.

Ребята заранее списались о главным врачом, заручились особым пропуском, и им разрешили навестить раненого капитана.

В больнице пахло, как пахнет во всех больницах, чем-то едким, тревожным, специально докторским. И сразу захотелось говорить шепотом… Чистота была такая, что ребята, теснясь, долго скребли подошвы о резиновый половичок и никак не могли решиться ступить с него на сверкающий линолеум коридора. Потом на них надели белые халаты с тесемками. Все сделались схожими между собой, и почему-то неловко было глядеть друг на друга. «Прямо не то пекари, не то аптекари», – не удержался, сострил Савка.

– Ну, и не бренчи тут зря, – строгим шепотом остановил его Костя Ястребок. – Нашел тоже место, Балалайка!..

Их ввели в светлую комнату. На окнах и тумбах стояли цветы. Но казалось, что и цветы пахнут аптекой. Ребята осторожно присели на скамьи, выкрашенные белой эмалевой краской.

Только один Коля остался читать наклеенные на стене «Правила для посетителей».

Скоро докторица, а может быть, сестра, тоже вся в белом, ввела Гришу. На капитане был длинный больничный халат. И, стуча костылями, Гриша еще неумело подскакивал на одной ноге, поджав, как показалось ребятам, другую под халат. Увидев друзей, он не улыбнулся, только покраснел и кивнул им как-то очень устало своей накоротко остриженной головой. Ребята поднялись и, заходя друг другу за спину, стукаясь плечами, стали протягивать ему руки.

– Здравствуй, Гриша, – проговорил Костя, – это мы к тебе приехали.

Капитан подавил вздох и откашлялся, глядя в пол. Никогда так не здоровались с ним прежде. Бывало: «Здорово, Гришка!» А теперь очень уж вежливы стали, как чужие. И тихие какие-то больно, надели халаты… посетители…

Докторица попросила не утомлять Гришу, не шуметь особенно и сама ушла. Ребята проводили ее беспомощными взглядами, потом расселись. Никто не знал, что надо сперва сказать.

– Ну как? – спросил Костя.

– Да ничего, – ответил капитан.

– Вот приехали к тебе…

– Хорошо.

– И я с ними, – виновато проговорила Варя.

– Прицепилась, как колючка, ну и никак не отстает, – пояснил Еремка.

– Как? Болит? – кивнув на халат Гриши, спросил строго Коля Крючкотвор.

– Нечему уж болеть, – хмуро ответил капитан и откинул полу халата.

Варя тихонько ахнула.

– Эх ты, совсем напрочь!.. – не выдержал Еремка.

– Что ж ты думал, обратно пришьют? – сказал капитан, запахивая халат. – Заражение вышло. Пришлось хирургически.

– Это как же они тебя так? – осторожно спросил Костя.

– Как… Очень просто. Поймали. Велели говорить, кто в партизаны пошел. А я говорю: «Не знаю». Ну, они тогда завели меня в избу, где прежде Чуваловы жили… И шпагатом к столу прикрутили. А потом один взял ножовку да как начал ногу мне… После я уже не в состоянии стал…

– Даже выше коленки, – сокрушенно проговорил Костя.

– А не все равно – выше, ниже… Одно уж…

– Ну, все-таки…

– А когда резали, слыхал? – спросил любопытный Коля.

– Это на операции-то? Нет. Прочухался, слышу, только чешется. Я туда рукой цоп, а там уж нет ничего.

– Эх, заразы! – сказал, яростно ударив себя кулаком по колену, Савка. – Знаешь, Гришка, как ты тогда без полной памяти был, чего они у нас понаделали!..

Костя Ястребок незаметно ткнул кулаком в спину Савки:

– Савка… забыл, что тебе говорили? Вот на самом деле Балалайка!

– А я ничего такого не говорю.

– Ну и молчи.

– А энта, другая, ходит? – деловито осведомился Коля, указав на здоровую ногу капитана.

– Ходит.

Все помолчали. На улице выглянуло солнце, неуверенно зашло за облако, опять показалось словно уж более окрепшим, и Варя почувствовала на щеке его нежное весеннее тепло. Закричали вороны в больничном парке, сорвавшись с голых веток. И в комнате так посветлело, будто все тени смахнуло крылами унесшейся за окном стаи.

– Красиво у тебя тут, – промолвил Еремка, оглядывая комнату. – Обстановка.

Снова немного помолчали. Слышно было, как долбят за стеклом железный подоконник редкие мартовские капли.

– А занятия опять уже идут? – спросил капитан.

– У нас уже все идет нормально. – По алгебре до чего уж дошли?

– Примеры решаем на уравнение с двумя неизвестными.

– Эх, – вздохнул капитан, – нагонять-то мне сколько…

– Ты только от нас не отставай на второй год, – сказал Ястребок.

– Мы тебе, знаешь, все объясним, – подхватила Варя, – это нетрудно, правда, истинный кувшинчик! Только сперва кажется. Там только значения подставлять надо под понятия, и все.

– А мы теперь, как немцы школу подожгли, в бане занимаемся, – рассказал Еремка. – Савка недавно у нас на переменке как брякнет в кадку с водой! А его как раз к доске вызвали. Такого ему жару математик задал, что он даже обсох сразу!

Все засмеялись. Капитан тоже улыбнулся. И стало легче. Но на этот раз все дело испортил Еремка.

– А у нас, – сказал он, – на пустыре, где косогор, тоже сухо почти. Снег сошел. Мы уже тренироваться начали.

Капитан болезненно нахмурился. Костя ущипнул Еремку за локоть. Все сердито смотрели на проговорившегося.

– Кого же теперь на центре поставите? – спросил капитан.

– Да, верно, Петьку Журавлева.

– Конечно, того уж удара у него сроду не будет, как твой, – поспешил добавить Еремка.

– Нет, ничего. Он может. Вы только за ним глядите, чтоб не заводился… А чего же он сам не приехал?

– Да он занятый сегодня, – быстро ответил Костя и соврал: просто ребята не взяли с собой Петьку Журавлева, чтоб капитан не расстраивался, видя, что его уже заменили.

– А я тебе чего привез! – вдруг вспомнил Коля, хитро посмотрел на всех и вытащил из кармана что-то на красной ленточке. – На. Дарю тебе навовсе. Это железный крест, настоящий, немецкий.

– И я такой же тебе привез, – сказал Еремка.

– Эх, ты! А я думал, у меня одного, – сокрушенно проговорил Костя, тоже вынимая из кармана немецкий орден.

Савка тоже полез было в карман, но подумал, вытащил из кармана пустую руку и отмахнулся: «У нас их столько немцы покидали! Как им двинули наши, так они побросали все».

– А я тебе книжку! – И Варя застенчиво протянула капитану свой подарок. – «Из жизни замечательных людей». Интересная, не оторвешься, истинный кувшинчик!

– Ух, чуть не забыл! – воскликнул Савка. – Тебе Васька-хромой кланялся.

– Са-а-ввка!.. – только и мог простонать Костя.

– Ну, и ты Ваське кланяйся, – угрюмо отозвался капитан. – Скажи: Гришка-хромой обратно поклон шлет, понял?

– Ну, нам время идти, – заторопился Костя, – а то на поезд не поспеем. Народу много.

Толпясь вокруг капитана, молча совали ему руки. И каждому казалось, что самого главного, ради чего и приехали, так и не сказали. Коля Крючкотвор вдруг спросил:

– А как же ты тогда на улице оказался? Ты ведь вперед с нами в лесу сидел. Куда же ты пошел?

– Значит, надо было, – отрывисто ответил капитан.

– Ну, счастливо тебе!.. Скорей управляйся тут да приезжай.

– Ладно.

И они ушли, неловко потолкавшись в дверях и оглядываясь на Гришу. Столько собирались к капитану, так и не поговорили… Ушли.

Он остался один.

Тихо и пусто стало вокруг. Большая сосулька ударилась о подоконник снаружи и, разбившись, загремела вниз, оставив влажный след на железе. Прошла минута, другая. Неожиданно вернулась Варя.

– Здравствуй еще раз. Я тут платок свой не позабыла?

Капитан стоял, отвернувшись к стене. Худые плечи его, подпертые костылями, вздрагивали.

– Гриня, ты что?… Болит у тебя, да?

Он замотал головой, не оборачиваясь. Она подошла к нему:

– Гриня, думаешь, я не знаю, зачем ты тогда обратно из лесу пошел?

– Ну и ладно, знай себе на здоровье! Чего ты знаешь?

– Знаю, все знаю, Гринька. Ты тогда думал, что мы с мамой в сельсовете остались, не успели… Это ты из-за меня, Гринька.

У него запылали уши.

– Еще что скажешь?

– И скажу!..

– Знаешь, так помалкивай себе в платочек, – буркнул он в стенку.

– А я вот не буду помалкивать! Думаешь, мне самое важное, сколько у тебя ног? У телки у нашей вон их целых четыре, а что за радость! И не спорь лучше. Я тебя, Гриня, все равно сроду одного не кину на свете. И занятия нагоним, только приезжай скорей, поправляйся. И на пруд пойдем, где музыка.

– С хромым-то ходить не больно интересная картина…

– Дурной ты… А мы с тобой на лодке поедем, в лодке и незаметно будет. Я веток наломаю, кругом тебя украшу, и поедем мы по-над самым берегом, мимо всего народа, я грести стану…

– Это почему же обязательно ты? – Он даже повернулся к ней разом.

– Ты же раненый.

– Кажется, грести-то я пошибче тебя могу.

И они долго спорили, кто умеет лучше грести, кому сидеть на руле и как вернее править – кормовиком или веслами. Наконец Варя вспомнила, что ее ждут. Она встала, выпрямилась и вдруг схватила обеими руками руку капитана и, плотно зажмурившись, сжала ее изо всех сил в своих ладонях.

– Прощай, Гриня!.. Приезжай скорее… – прошептала она, не открывая глаз, и сама оттолкнула его руку.

На улице ее ждали четверо.

Ну как, отыскала платочек?… – начал было насмешливо Савка, но Костя Ястребок грозно шагнул к нему: «Только брякни что-нибудь…»

А капитан вернулся в свою палату, поставил у койки костыли, лег и раскрыл книжку, которую подарила ему Варя.

Бросилось в глаза место, обведенное синим карандашом.

«Лорд Байрон, – читал капитан, – оставшийся с детства на всю жизнь хромым, тем не менее пользовался в обществе огромным успехом и славой. Он был неутомимым путешественником, бесстрашным наездником, искусным боксером и выдающимся пловцом…»

Капитан перечитал это место три раза подряд, потом положил книгу на тумбочку, повернулся лицом к стене и принялся мечтать.

Улица младшего сына*

Улица в Керчи

Пионерский галстук имеет три конца в знак нерушимой дружбы трех поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров.

Не так уж много на свете мальчиков, по имени которых названы целые улицы. И потому мы оба разом остановились на перекрестке, когда случайно прочли то, что написано на табличке, прибитой к стене углового дома…

В Керчь мы приехали накануне.

Крымский город, с улиц которого видны два моря – Черное и Азовское, имеет длинную и затейливую историю. Прах всевозможных древних легенд курится над горой Митридат, высящейся над Керчью. Но уютный южный город, стоящий на слиянии двух морей, успел снискать совсем иную славу в бурные годы первых пятилеток и двух войн – гражданской и Великой Отечественной. За годы предвоенных пятилеток Керчь превратилась из небольшого рыбацкого городка в крупный индустриальный центр, в город руды, металла, судостроения. Огромные заводы выросли вокруг Керчи. Миллионы тонн чугуна, стали, проката давала ежегодно стране керченская металлургия. Руда из Камыш-Буруна шла на построенные в Приазовье огромные металлургические заводы.

Осматривая город, мы вышли на центральную улицу. Прямая и тенистая, она носит имя Ленина. Под сенью акаций белеют невысокие, но красиво построенные из камня-ракушечника дома, многие из которых были изуродованы фашистскими бомбами во время войны.

Дул теплый ветер с пролива, и в этом ветре чувствовалось дыхание двух морей.

Неожиданно издали донеслось громкое пение птиц; над головами прохожих мы заметили несколько клеток, которые висели на белой каменной стене. В трех из них прыгали юркие чижи, а в одной совался толстым клювом в прутья крупный дубонос.

Под клетками, покуривая, сидел на стуле, должно быть, сам хозяин, вынесший в воскресное утро своих птиц погреться на солнышке. На нем была выгоревшая от солнца, но опрятная военная гимнастерка с расстегнутым воротом и медалью Отечественной войны на ленте, аккуратно обернутой в прозрачный целлофан. Под гимнастеркой виднелась чистенькая, хотя и полинявшая тельняшка. По какому-то знаку хозяина все примолкшие было птицы засвистели, залились, защелкали на всю улицу, на одном из домов которой была прибита табличка:

УЛИЦА ВОЛОДИ ДУБИНИНА

Крымское солнце и ветры двух морей почти обесцветили буквы на жестяной табличке, и не было уверенности в том, что мы верно прочли название.

– Простите, как называется эта улица?

Человек в гимнастерке поднял свое загорелое лицо, сделал опять какой-то знак птицам – и в клетках мигом затихло.

– Зовется бывшая Крестьянская, а в настоящее время и во веки веков – улица Володи Дубинина, – глухим, но внятным голосом произнес он.

– А кто это – Володя Дубинин? Чем он заслужил такую честь?

– Заслужил, – строго сказал птицелов. – Уж он-то заслужил. Я могу вам как местный житель разъяснить, кто такой Володя Дубинин, керченский наш сынок…

Пели, заливались чижи, сыпались сверху из клеток семечки, тихо стояли собравшиеся вокруг керченские мальчишки, слушая, видно, хорошо уже знакомый им рассказ о своем славном земляке.

Потом мы направились по их совету в городской музей. В большом зале среди портретов людей, прославивших Керчь, мы увидели на отдельном алом бархатном щите уже знакомое имя Володи Дубинина. С портрета на нас глянуло лицо мальчугана, большелобого, с веселым, упрямо выпяченным ртом, с огромными глазами, полными ясного света и смотрящими на мир с таким пытливым задором, с такой прямой, открытой отвагой, будто перед ними все на свете должно немедленно раскрыться настежь.

А вечером у такого же портрета, висевшего на стене в чистенькой горенке, мать Володи Дубинина, Евдокия Тимофеевна, тихо рассказывала нам про своего сына. И Володина сестра, Валя Дубинина, вставляла словечко, чтобы дополнить рассказ матери, если та что-нибудь не могла припомнить.

На другой день в школе № 13, которая называется «Школа имени Володи Дубинина», мы разговаривали с учителями и товарищами Володи, и все, что узнали, так глубоко взволновало и захватило нас, что мы надолго еще задержались в Керчи. История недавних дней, правдивая, во сто крат более прекрасная, чем все, что могли рассказать нам мертвые камни раскопок, раскрывалась перед нами слово за словом, день за днем, шаг за шагом.

Мы уехали из города, успев завязать много новых чудесных знакомств, собрав самые разнообразные сведения о мальчике, именем которого названа улица в Керчи.

Впоследствии нам удалось списаться со многими людьми, которые ныне живут уже в других городах, но хорошо помнят Володю. Люди, знавшие Володю, охотно откликались на наши письма. Они присылали свои дневники, заметки о днях Великой Отечественной войны, записи о делах и подвигах Володи. Потом пришлось еще не раз побывать в Керчи, чтобы походить по всем местам, которые связаны с именем Володи Дубинина, с его короткой, но доблестной жизнью, еще и еще расспросить всех родных и друзей, сверстников и старших боевых товарищей Володи о делах, которыми прославился керченский пионер.

Так страничка за страничкой писалась эта книга. В ней почти нет вымысла. Все, о чем рассказывается здесь, – правда, столь прекрасная, строгая и чистая, что не было нужды приукрашивать ее. Едва ли не каждая страница в этой книге может быть подтверждена документами и фотографиями, свидетельствами и записями – их прислали и продолжают присылать нам хорошие советские люди, знавшие мальчика, в честь которого названа улица в Керчи.

Часть первая

«Расти, мальчуган!»

Глава I. Надпись в подземелье