Первый том Собрания сочинений Казимира Малевича содержит статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы 1913-1929 годов.

Казимир Северинович Малевич

Собрание сочинений в пяти томах

Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929

А. Шатских. Слово Казимира Малевича*

Имя Казимира Малевича стремительно обрело подобающее ему место в истории русского искусства, как только рухнула официальная советская идеология. Произошло это с тем большей легкостью, что великий художник давно завоевал прочную славу за пределами Отечества. Посвященную ему библиографию впору издавать отдельным изданием, и на девять десятых она состоит из книг и статей на иностранных языках; многочисленные исследования на русском стали публиковаться с конца 1980-х годов, когда состоялась первая большая выставка Малевича на родине после десятилетий замалчивания и хулы1.

Освоение творческого наследия Малевича в отечественной культуре началось с живописи, графики, архитектонов. Ныне с определенной долей уверенности можно утверждать, что круг работ Малевича-художника выявлен почти полностью, и историки искусства получили возможность, опираясь на эту основу, углублять, расширять, уточнять свои оценки и исследования2.Теперь настала пора представить другую ипостась великого творца. В России теоретические работы мастера известны фрагментарно, недостаточно – наследие же Малевича-мыслителя и литератора не уступает по масштабности его художественному наследию.

Русские исследователи волею исторических судеб довольно поздно подключились к весьма продвинутому на Западе процессу изучения философского и литературного творчества художника3. Тем не менее их поле деятельности от этого почти не сузилось. Если о живописи, графике, в какой-то мере архитектонах можно говорить, что их состав зафиксирован и подлежит ныне всесторонней каталогизации, то в отношении теоретических трудов вся эта работа впереди.

Библиография трудов, опубликованных при жизни художника, насчитывает несколько десятков названий. Однако это надводная часть айсберга: множеству трактатов, статей, исследований не суждено было обрести читателя; они образовали огромный архив, вывезенный Малевичем в Европу (в конце концов большая часть бумаг сосредоточилась в Стейделик Музеуме в Амстердаме4). Но и на родине, в частных и государственных собраниях, осело немало рукописей. На сегодняшний день состав литературных произведений Малевича еще не поддается описанию – обнаружены далеко не все тексты, и здесь возможны открытия и находки.

Публикации литературного, философского, критического наследия Казимира Малевича и будет посвящен предпринятый агентством «Гилея» выпуск Собрания сочинений.

Биография Малевича как литератора и теоретика началась в знаменательном 1913 году. Малевич, М. В. Матюшин и А. Е. Крученых, инициаторы и делегаты Первого всероссийского съезда баячей будущего (поэтов-футуристов), написали в июле 1913 манифест, вскоре появившийся в печати. Эпатажные заявления, декретирующие искоренение всех устоев старого мира и декларирующие приход новой реальности, – наиболее любимый, привычный жанр крайних авангардистов, и не только российских. На отечественной почве он обретал еще большее значении ввиду конституционной черты национальной культуры, ее мессиански-утопических устремлений. Русские будетляне и кубофутуристы, отмежевываясь от «блуждания в голубых тенях символизма», осознавали себя тем не менее в сугубо романтических категориях – демиургами, создателями собственных новых миров. Слово и дело в творчестве Малевича, провозгласившего себя новым реалистом, постепенно связалось в неразрывное целое – и в этом проявилось родовое свойство авангардного мышления как такового, где пластические эксперименты и тексты были неразъединимы, одно продолжало другое.

1913 год в перспективе времени вырос в одну из великих дат всей отечественной истории XX века. Последний мирный год старой России, пик ее экономического и культурного расцвета, он обладал какой-то магнетической притягательностью – вокруг 1913 года постоянно кружила мысль Малевича, этот год он объявлял главной датой супрематизма, сделав его точкой отсчета в развитии своей художественно-философской системы. Дотошные историки выяснили, что первые полотна абстрактного геометризма появились лишь весной 1915 года, а само слово «супрематизм» и того позже, – но год постановки футуристической оперы «Победа над Солнцем» по праву открывал хронологию изобретенного Малевичем направления.

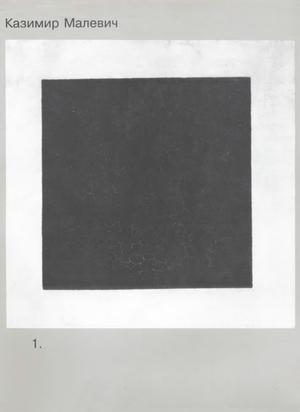

Следствием художественного опыта, откристаллизовавшегося после декабрьских спектаклей «первого в мире театра футуристов», стало возникновение легендарной пластической формулы. Рождение Черного квадрата, превратившегося в одушевленного героя мировой культуры XX века, не могло не закрепиться в слове. Осенью 1915 года появился второй – уже единоличный – манифест Малевича со знаменитым заглавием-лозунгом «От кубизма к супрематизму». В дальнейшем пункт исхода, отталкивания менялся, погружаясь в толщу прошлого, – движение отсчитывалось «от Сезанна», «от импрессионизма», дорога пролегала через футуризм, кубофутуризм – заветная же цель всегда была одна, супрематизм.

Слово это пришло из родного языка художника, польского, где оно в свою очередь укоренилось благодаря католической латыни. Вначале термин «супрематизм», по мысли Малевича, означал высшую стадию развития живописи, в которой энергия цвета доминировала, господствовала надо всем остальным. В первый период существования новой системы (1915–1918) целью и смыслом деятельности ее родоначальника стало формирование круга единомышленников, консолидация единоверцев под знаменем живописного супрематизма. Отстаивание своей истины вызывало резкую полемику с «академиками» (так собирательно назывались все неавангардисты), она диктовала жанр и стиль общественных выступлений Малевича.

Левые художники обе революции 1917 года восприняли с энтузиазмом – в особенности Февральскую, показавшуюся такой прекрасной, очистительной, интеллигентно-бескровной. В грандиозных общественных переменах они видели справедливое, великое, доброе дело, воцарение той новой реальности, которую давно предчувствовали, призывали. Отрезвление приходило к кому быстрее, к кому медленнее – но в первые послереволюционные месяцы обретенная свобода казалась безграничной и вечной. Свобода была ключевым словом, паролем крайне левой политической партии, партии анархистов – и крайне левые в искусстве нашли понимание и прибежище у крайне левых в политике. Статьи инициатора супрематизма в московской газете «Анархия» (1918) составили законченный, по-своему совершенный цикл его работ.

Общественный темперамент, личностные качества прирожденного лидера выдвинули Казимира Малевича в ряды деятелей искусства, с большой энергией приступивших к строительству новой культуры. Художник обращался к разным сферам этого строительства – и к сугубо прикладному, пропагандистски-просветительскому музейному делу, и к обоснованию новых принципов художественной педагогики, и к утверждению новых горизонтов в поэзии.

Беспредметное искусство в России, как известно, развивалось в нескольких направлениях. Линия Казимира Малевича и линия Владимира Татлина, другого гиганта русского авангарда, все более и более расходились в претворении потенций абстрактного творчества: подспудно копившиеся разногласия начинали обнаруживать свою полярность в раннесоветские годы, что также закреплялось в текстах основоположника супрематизма.

Иная жизнь открылась перед Малевичем после переезда в ноябре 1919 года в Витебск. Еще во время создания последних статей для газеты «Анархия» геометрическая беспредметность достигла белой стадии – появились полотна «белое на белом»; отныне супрематизм делился своим создателем на три периода: черно-белый, цветной, белый. Но и это были лишь три ступени: живопись, пройдя через них, вышла к абсолюту – пустым холстам, которыми завершил художник свою первую персональную выставку в декабре 1919 – январе 1920 года5. Через год Малевич афористически сформулировал смысл своей акции: «О живописи в супрематизме не может быть речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого»6.

Витебские годы, отданные сочинительству, в биографии Малевича отмечены высоким профетическим пафосом. В бессмертном городе Марка Шагала родились главнейшие философские трактаты его страстного антагониста. Инструментом постижения мироздания для живописца-беспредметника сделалось слово. Супрематизм вышел в пространство мысли – заголовок одного из фундаментальных витебских трудов гласил: «Супрематизм как чистое познание».

Объем созданного Малевичем в 1919–1922 годах огромен. На эти же годы пришлось сравнительно регулярное печатание его сочинений – свет увидели пять отдельных книжек и статьи в витебских изданиях. К ним нужно присовокупить ряд текстов, которые условно можно считать опубликованными (они были помещены в машинописном Альманахе Уновис № 1, выпущенном «тиражом» в пять экземпляров7).

Малевич работал в слове – как и в живописи – своего рода циклами, углубляя, развивая изложение выношенных идей в пространстве и времени. Сочинения, опубликованные в витебские годы, являлись, по сути дела, фрагментами единого текста, созидаемого на протяжении всех провинциальных лет. Примечательно, что такая корневая общность впрямую отразилась и на реальном бытовании некоторых из них: так, книжка «От Сезанна до супрематизма» представляла собой несколько крупных фрагментов сочинения «О новых системах в искусстве», смонтированных в самостоятельный текст, а трактат «Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика» был частью второго раздела основного философского труда Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность», законченного 19 февраля 1922 года.

Брошюре «Бог не скинут» суждено было стать последней книжкой великого человека, изданной на родине. Это сочинение, построенное на чисто спекулятивных рассуждениях, говорило о последовательности и бесстрашии мыслителя-самородка: обретенный им философский абсолют принял образ иррационального, непостижимого Ничто, мирового вакуума, конца и начала Вселенной.

После переезда в Петроград появилась последняя декларация Казимира Малевича, где все размышления и выводы закрепились в необычной формуле. Лаконичный манифест «Супрематическое зеркало» (1923) представлял собой словесно-математическое уравнение, в котором левая часть с перечислением разнообразных предметов и явлений мира была связана через знак равенства с огромным Нулем. Амбивалентная сущность Ничто, заключавшего в себе Всё и vice versa, была выражена с прямодушной, непреложной наглядностью.

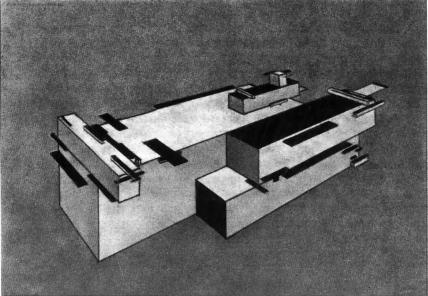

Силы и потенции художника, соприкоснувшегося с Ничто, отнюдь не были исчерпаны. Теперь смыслом его деятельности стало исследование и пропагандирование открывшегося перед ним художественного и духовного опыта: в биографии Малевича началась своеобразная академическая стадия. Он погрузился в научно-исследовательскую работу, стремясь экспериментально, как в точных дисциплинах, обосновать выстраданные концепции возникновения новейших систем в искусстве. Над этими обоснованиями трудился и сам творец, и его последователи в Государственном институте художественной культуры (Гинхуке), которым Малевич руководил в 1924–1926 годах. В его жизнь вновь возвратилось пластическое творчество, вылившееся в создание объемных супрематических моделей, архитектонов. Они, по мысли автора, могли служить реальными проектами «супрематического ордера», нового большого стиля, способного определить все сферы духовной и материальной жизни человечества – от архитектуры до кинематографа. Малевич считал, что конструктивизм, ведший свою родословную от татлинских контррельефов, двигался совсем не той дорогой в утверждении нового стиля, нового искусства: полемика не утеряла прежнюю важную роль для пророка супрематизма.

Напряженная, многомерная деятельность художника-теоретика все реже и реже получала доступ к общественной трибуне. В советской действительности воплощались иные утопии, которым одинаково чужд, враждебен был и супрематизм, и конструктивизм; статьи Малевича принимались к публикации все неохотней, почти всегда сопровождаясь редакционным открещиванием – «дискуссионная». Разгром Гинхука в 1926 году, уничтожение уже готового сборника трудов института с малевичевским трактатом «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи» ознаменовали быстро надвигающееся завершение его публичных выступлений в прессе. После 1930 года воцарилось полное молчание – на многие десятки лет.

Литературное творчество Малевича при его жизни вызывало волну неприятия. Об идеологическом, мировоззренческом отторжении супрематических идей и говорить не приходилось – слишком разительно отличалось исповедуемое художником великое Ничто от оптимистической, «единственно верной» теории марксизма-ленинизма. Но были – и остаются – черты малевичевской словесности, которые не так легко поддаются усвоению и сейчас. Речь идет об обескураживающей самобытности литературного изложения. Стиль Малевича, порывающий с общепризнанными литературными и языковыми нормами, при поверхностном знакомстве кажется неуклюжим, безграмотным, варварским. Читать его сочинения есть трудно труд, который вознаграждается сторицей. Вникая в насыщенную, плотную, органично-корявую речь Малевича, – по ошеломляющей выразительности она подчас напоминает прозу Андрея Платонова, – невозможно не поддаться совершенно особому ее очарованию, если не сказать, магии. Неологизмы и этимологическая свежесть малевичевского словоупотребления, восходящие к поэтике будетлян и заумников, энергия мысли, озаряющая тугую, шероховатую фразу, обнаруживали все ту же креативную мощь, которой столь полно, столь щедро был наделен гениальный инициатор супрематизма.

В стихии Слова, захватившей его, Малевичу суждено было достичь и самой высокой, божественной ее сферы – поэзии. Собственно стихотворения художника в печати почти не появлялись – только отдельные примеры (заумная строфа в статье «О поэзии», эпиграф к текстам книги «О новых системах в искусстве»). Однако многие строки и целые прозаические творения из «Анархии» – такие, как «Обрученные кольцом горизонта», «К новому лику», «К новой грани», – продиктованные вдохновенным, темным наитием, давали почувствовать подлинную меру поэтического дара соратника Велимира Хлебникова. Всепроникающий, повелительный ритм превращал великолепные периоды малевичевской прозы в белые стихи, глубоко родственные его монументальной философской лирике, дошедшей до нас8.

Первый том настоящего Собрания сочинений состоит из произведений Казимира Малевича, увидевших свет в 1913–1929 годы (кроме трудов, изданных в переводах на другие языки9). Корпус прижизненно опубликованных сочинений Малевича в достаточной мере репрезентативен: в нем присутствуют все жанры, все направления, в которых осуществлялись мысль и слово великого художника.

С 1913 года и вплоть до отъезда из Витебска (1922) работы Малевича печатались почти без правки, в том виде, в каком выходили из-под его пера (после 1922-го появились примеры приглаживания и усмирения языка художника). Большая часть помещенных в настоящем томе произведений счастливо миновала бдительную редакторскую опеку – поэтому читателю представляется возможность самому оценить их литературную оригинальность.

В состав книги включены все обнаруженные на сегодняшний день опубликованные тексты, подписанные именем Малевича, в том числе открытые письма, обращения, извещения и коллективные работы. В последнее время было выявлено более десятка статей, ранее неизвестных исследователям; они также вошли в настоящий том (первые переиздания произведений отмечены в комментариях).

Тексты Малевича, сгруппированные в несколько разделов, расположены в хронологическом порядке; в случае последовательного выхода одной работы в разных изданиях воспроизводится первая публикация. Хронологический принцип не был соблюден составителем в единственном случае последняя статья художника, опубликованная в прессе на русском языке, была включена в раздел работ о кино: тематическая общность четырех текстов Малевича, с одних и тех же позиций анализировавшего проблемы кинематографа на протяжении 1925–1929 годов, дала основание объединить их в своеобразный цикл «Статьи о кино».

Непосредственно в конце каждой работы указаны место и время ее первого появления. Комментарии, справки и примечания публикатора помещены в конце тома. Там же находится развернутый указатель, включивший собственные имена исторических лиц, упоминаемых художником.

Воспроизведение текстов Малевича основано на максимальном сохранении авторского стиля, словоупотребления, написания. Все выделяемые Малевичем слова, фразы, абзацы набраны разрядкой. Дополнения, толкования и расшифровки публикатора приводятся в ломаных скобках, предположительное чтение неясных слов – в квадратных; принятые автором сокращения раскрываются также в ломаных скобках, а в случае их общеупотребимости не раскрываются. Исправлены явные опечатки, пунктуация в необходимых для понимания текста случаях приближена к современной. Фразы, не поддающиеся осмыслению, оставлены в нетронутом виде. Все сноски и примечания Малевича отмечены звездочками, комментарии публикатора – арабскими цифрами. Написание фамилий и имен в подавляющем числе случаев приведено к современным нормам. Даты, относящиеся к событиям до 1918 года, даны по старому стилю, после введения нового летосчисления – по новому.

А. С. Шатских

Основные даты жизни Казимира Малевича

1878 – 11(23) февраля Казимир Северинович Малевич родился в Киеве в семье управляющего сахарным заводом.

1880 – Семья жила на Украине. Малевич закончил пятиклассное 1890-е агрономическое училище.

1895–1896 – Занятия в Киевской рисовальной школе Н. И. Мурашко.

С 1896 по 1904 – Жил в Курске, где вместе с братом создал кружок любителей искусства; работал в управлении железной дороги.

1904 – Переехал в Москву.

1905–1910 Занимался в студии Ф. И. Рерберга.

1907 – Познакомился с Д. Д. Бурлюком, М. Ф. Ларионовым, Н. С. Гончаровой.

1910 – Экспонировал работы на выставке «Бубнового валета».

1912 – Познакомился с А. Е. Крученых, В. В. Маяковским, Велимиром Хлебниковым, Е. Гуро; начало пожизненной дружбы с М. В. Матюшиным.

1912–1913 Участвовал в выставках «Ослиный хвост» и «Мишень», организованных М. В. Ларионовым.

1913 – Вступил в «Союз молодежи» (Санкт-Петербург).

Декабрь 1913 – Оформление футуристической оперы «Победа над Солнцем»(Санкт-Петербург).

1913–1915 Участвовал в диспутах и вечерах футуристов, иллюстрировал литографированные издания поэтов-футуристов. Экспонировал работы на выставках «Союза молодежи» вплоть до своего выхода из этого объединения (февраль 1914).

Декабрь 1915 – На «Последней футуристической выставке картин „0,10“» (ноль-десять) в Петрограде показал 39 супрематических полотен. Опубликовал манифест «От кубизма к супрематизму».

1916 – Образование общества «Супремус» во главе с Малевичем; подготовка журнала «Супремус» (не издан).

В мае призван в армию; служил в запасном полку.

1917 – Был избран в Московский Совет солдатских депутатов.

1918 – Член Коллегии Отдела Изо Наркомпроса. Профессор Петроградских Государственных свободных художественных мастерских. Оформил постановку «Мистерии-буфф» В. В. Маяковского (режиссер В. Э. Мейерхольд). Опубликовал цикл статей в газете «Анархия» и ряд статей в петроградской и московской печати.

1919 – Главный мастер I и II Государственных свободных художественных мастерских в Москве.

Ноябрь 1919 – май 1922 – Жил и работал в Витебске. Руководитель мастерской в Витебском Народном художественном училище (Витебские Государственные художественные мастерские, Витебский художественно-практический институт). Организатор и лидер Уновиса (с 1920). Опубликовал ряд книг и статей.

1919–1920 Первая персональная выставка Малевича (Москва, Музей живописной культуры).

1922 – Возвращение в Петроград.

1923 – Персональная выставка в московском Музее живописной культуры. Занял пост директора петроградского Музея художественной культуры, на основе которого в 1924 году был создан Институт художественной культуры (с 1925 – Государственный институт художественной культуры). Работа над архитектонами; создание теории прибавочного элемента в живописи (середина 1920-х).

1926 – Ликвидация Гинхука. С частью сотрудников Малевич был переведен в Государственный институт истории искусства (ГИИИ).

1927 – Поездка в Польшу и Германию. Персональные выставки в Варшаве (март) и Берлине (май-сентябрь). Издательство Баухауза опубликовало книгу Малевича «Мир как беспредметность» (Malewitsch K. Die gegenstandlose Welt. Bauchausbucher no 11. Munich, 1927).

1927–1929 Руководитель комитета экспериментального изучения художественной культуры ГИИИ.

Конец 1920-х – Создал постсупрематические полотна. Преподавал в Киевском художественном институте. Опубликовал цикл статей в харьковском журнале «Нова генерація» (1928–1930).

1929–1930 – Персональные выставки в Москве и Киеве.

Осень 1930 – Был арестован и несколько недель находился в заключении в тюрьме ОГПУ в Ленинграде.

1932–1933 – Руководил экспериментальной лабораторией в Государственном Русском музее.

1933 – Начало тяжелой болезни.

1935 – 15 мая скончался в Ленинграде; урна с прахом Малевича была захоронена под Москвой, близ Немчиновки.

I. Работы 1913–1917 годов

Первый всероссийский съезд баячей будущего (поэтов-футуристов)*

Отмечается и намечается образима действий на будущий год, рассматривается деятельность истекшего года, заслушиваются доклады: Д. Бурлюка, Хлебникова, «О новой музыке»1 и др. В общем планы и мнения выражаются в следующем постановлении: Мы собрались, чтобы вооружить против себя мир!

Пора пощечин прошла2:

Треск взорвилей3 и резьба пугалей всколыхнет предстоящий год искусства!

Мы хотим, чтобы наши противники храбро запрещали [защищали?] свои рассыпающиеся пожитки. Пусть не виляют хвостами и не сумеют укрыться за ними.

Мы приказывали тысячным толпам на собраниях и в театрах и со страниц наших четких книг, а теперь заявим о правах баячей и художников, раздирая уши прозябающих под пнем трусости и недвижности:

1) Уничтожить «чистый, ясный, честный, звучный Русский язык», оскопленный и сглаженный языками человеком от «критики и литературы».

Он не достоин великого «Русского народа!»

2) Уничтожить устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, «симметричную логику», блуждание в голубых тенях символизма, и дать личное творческое прозрение подлинного мира новых людей.

3) Уничтожить изящество, легкомыслие и красоту дешевых публичных художников и писателей, беспрерывно выпуская все новые и новые произведения в словах, в книгах, на холсте и бумаге.

4) С этой целью к первому Августа сего года взлетают в свет новые книги «Трое». Хлебников, Крученых и Е. Гуро. Рис. К. Малевича4; «Небесные верблюжата» Е. Гуро5; «Дохлая луна»6 – «Сотрудники Гилея»7 – «Печать и Мы»8 и др.

5) Устремиться на оплот художественной чахлости – на Русский театр и решительно преобразовать его. Художественным, Коршевским, Александрийским, Большим и Малым нет места в сегодня! – с этой целью учреждается новый театр «Будетлянин».

6) И в нем будет устроено несколько представлений (Москва и Петръградъ9). Будут поставлены Дейма: Крученых «Победа над Солнцем» (опера), Маяковского «Железная дорога», Хлебникова «Рождественская сказка» и др.10

Постановкой руководят сами речетворцы, художники: К. Малевич, Д. Бурлюк и музыкант М. Матюшин.

Скорее вымести старые развалины и возвести небоскреб, цепкий как пуля!

С подлинным верно. Председатель:

Секретарь: А. Крученых, К. Малевич.

Усикирко. 20 июля 1913 г.

Отмежевавшиеся от Ларионова. Письмо в редакцию*

Прочитав в № 10 Вашей уважаемой газеты фельетон, в котором г. Петров разделяет русских футуристов на две группы: последователей Ларионова и Бурлюка1, вспоминаю рыболова, который поймал рыбку, посмотрел на нее и сказал:

– Да, это она и есть глава всех рыб! Видите, как плюется?

С другой стороны, присоединяюсь к письму Вадима Шершеневича и заявляю, что забрасывание тухлыми яйцами, обливание кислым молоком, а также пощечины, на чем строит свой футуризм и популярность лучист Ларионов, принадлежат дикой толпе, к которой приобщается и он, что видно из газеты «Вечерние Известия» № 3812.

Прошу вас довести до сведения читателей, что группа русских футуристов-художников с лучистом Ларионовым ничего общего не имеет и ограждает себя от такого главы.

Художник К. Малевич.

Новь, 1914, № 12

Пасха у футуристов. пасхальные пожелания*

1. Разум – каторжная цепь для художника, а потому желаю всем художникам лишиться разума.

Художник К. Малевич

2. Присоединяюсь.

Александра Экстер

3. Освобождения от варварского ига.

Артур Лурье

4. Воскресения

Н. Кульбин

5. Ужасно боюсь Пасхи: похристосуешься, – а вдруг – Измайлов?!1

Поэт В. Маяковский

6. Отчаянно люблю Пасху. – Она весной и куличевая (а кулич – вкус мудрецов) и, главное, можно целоваться даже с незнакомыми. И еще – я родился на Пасхе.

Василий Каменский

Синий журнал, 1915, № 12

От кубизма к супрематизму*

Пространство есть вместилище без измерения, в котором разум ставит свое творчество.

Пусть же и я поставлю свою творческую форму.

Вся бывшая и современная живопись до супрематизма, скульптура, слово, музыка были закрепощены формой натуры и ждут своего освобождения, чтобы говорить на своем собственном языке и не зависеть от разума, смысла, логики, философии, психологии, разных законов причинности и технических изменений жизни.

То было время вавилонского столпотворения в искусстве.

Искусство живописи, скульптуры, слова – было до сей поры верблюдом, навьюченным разным хламом одалиск, Египетскими и Персидскими царями Соломонами, Саломеями, принцами, принцессами с их любимыми собачками, охотами и блудом Венер.

До сей поры не было попыток живописных как таковых, без всяких атрибутов реальной жизни.

Живопись была галстухом на крахмальной рубашке джентльмена и розовым корсетом, стягивавшим разбухший живот ожиревшей дамы.

Живопись была эстетической стороной вещи, но она никогда не была самобытна и самодельна. Художники были судебными следователями, чинами полиции, составлявшими разные протоколы о порченых продуктах, кражах, убийствах и бездомных бродягах.

Художники были также адвокатами, веселыми рассказчиками анекдотов, психологами, ботаниками, зоологами, археологами, инженерами, но художников творцов не было.

Наше передвижничество раскрашивало горшки на заборах Малороссии и старалось передать философию тряпок.

Ближе к нам молодежь занялась порнографией и превратила живопись в чувственный, похотливый хлам.

Не было реализма самодельной живописи, не было творчества. Нельзя же считать композицию развратных баб в картинах – творчеством.

Нельзя также считать и идеализацию греческих изваяний, ведь там было лишь желание улучшить субъективное «Я».

Также нельзя считать и те картины, где есть утрировка реальных форм: иконопись Джотто, Гоген и т. п., а также и копии натуры.

Творчество лишь там, где в картинах является форма, не берущая ничего созданного уже в натуре, но которая вытекает из живописных масс, не повторяя и не изменяя первоначальных форм предметов натуры.

Футуризм, запретив писать женские окорока, копировать портреты, – удалил и перспективу.

Но и он внес запрет не во имя раскрепощения живописи от упомянутых принципов: возрождения, антиков и т. п., а в силу изменения технической стороны существования.

Новая железная машинная жизнь, рев автомобилей, блеск прожекторов, ворчание пропеллеров разбудили душу, которая храпела, задыхаясь в погребе перечисленных ошибок.

Динамика движения навела на мысль выдвинуть и динамику живописной пластики.

Но усилие футуризма дать чистую живописную пластику как таковую не увенчалась успехом: он не мог разделаться с предметностью вообще и только разрушил предметы ради достижения динамики.

И последнее было достигнуто тогда, когда наполовину изгнан был разум, как старая мозоль привычки видеть предметы целыми и неустанно сравнивать их с натурой.

Но еще больше удаляет цель достижения чистой живописной пластики в футуризме то, что в картине конструкция пробегающих вещей – имеет в виду передачу впечатления состояния движения натуры.

Раз выставлена такая задача, необходимо оперировать с реальными формами, чтобы получить впечатление.

Но как бы ни было, в кубофутуризме налицо нарушение целости предметов, разлом и усечение их, что приближает к уничтожению предметности в искусстве творчества.

Кубофутуристы собрали все вещи на площадь, разбили их, но не сожгли. Очень жаль!

Живопись была ими выведена из модно-галантерейных, мануфактурных и парфюмерных магазинов, и ее одел наш машинно-железо-бетонный век.

Футуристов поразила необыкновенная сила несущихся предметов, быстрая их смена, и они стали искать средство, каким образом передать современное состояние жизни.

Конструкция же картины возникала от нахождения на плоскости точек, где бы положение реальных вещей при их разрыве или при встрече их дали бы время наибольшей скорости.

Нахождение этих точек может быть сделано произвольно, независимо от физического закона естественности и перспективы.

Поэтому мы видим в футуристических картинах появление дыма, туч, неба, лошадей, автомобилей и разных других предметов в положениях и местах, не соответствующих натуре.

И состояние предметов стало важнее их сути и смысла.

Мы увидели картину необычайную, новый порядок предметов заставлял содрогаться разум, критики бросались, как собаки из подворотни, на художника.

Позор им!

И нужно было <иметь> громадную силу воли, чтобы нарушить все правила и содрать огрубевшую кожу души академизма и плюнуть в лицо здравому смыслу.

Честь им!

Отвергая разум и выставив интуицию как подсознательное, кубофутуристы одновременно пользуются для своих картин формами, созданными разумом для своей цели.

Интуиция не могла бы выразить все подсознательное в реальном виде особых форм.

В искусстве футуристов мы видим все формы реальной жизни, и если они помещены в несоответствующих местах, то это сделано не подсознательно, а имеет свое законное, сознательное оправдание вызвать впечатление хаоса движения современной жизни.

Интуиция могла лишь находить новые красоты в предметах уже созданных (Кубизм).

Разум, цель, сознание выше интуиции. Он творит из ничего форму совершенно новую или же совершенствует первичную. От двуколки к паровозу, автомобилю, аэроплану.

А между тем интуитивному чувству приписывают, что оно, высшее, способно предугадывать, опережать время.

Чувство, которое из каких-то бессознательных пустот тащит в реальную жизнь все новое и новое.

В искусстве этого доказательства нет. Интуиция отыскивала новое, эстетическое только уже в созданных вещах.

Разумному творчеству предшествует цель, а самосознание есть средство.

Интуитивное же творчество бессознательно и не имеет цели и точного ответа.

Футуристические картины не оправдывают этого, что доказывается конструкцией картины, расчетом порядка и задачей расположения вещей.

Если мы возьмем в картине любую точку, то найдем в ней уходящую или же приближающуюся вещь или заключенное красочное пространство.

Но не найдем главного – живописной формы как таковой.

Живописный элемент здесь не что иное, как верхнее платье данной вещи.

И количество живописи было дано, насколько нужна была величина формы, для своего назначения, а не наоборот.

Выдвигая в картинах как новое динамику живописной пластики, не уничтожив предметность, футуристическая картина может быть сведена к 1:20, не потеряв своей силы движения.

Мне кажется, нужно передать чисто красочное движение так, чтобы картина не могла потерять ни единой своей краски. Движение, бег лошади, паровоза, можно передать однотонным рисунком карандаша, но передать движение красных, зеленых, синих масс – нельзя.

Поэтому нужно обратиться непосредственно к массам живописным как таковым и искать в них форм, им присущих.

В футуризме мы встречаем главным образом обращение к предметам и оперированию с ними, от чего надо отказаться ради чистого живописного создания новых творческих форм.

Динамизм живописи есть только бунт к выходу живописных масс из вещи к самосвойным, не обозначающим ничего формам, т. е. к господству чисто самоцельных живописных форм над разумными, к Супрематизму как к новому живописному реализму.

Обобщаю: Футуризм через академичность форм идет к динамизму живописи.

Кубизм – через уничтожение вещи к чистой живописи.

И оба усилия в своей сути стремятся к супрематизму живописи, к торжеству над целесообразными формами творческого разума.

Если рассматривать искусство кубизма, то возникнет вопрос, какой энергией вещей интуитивное чувство побуждалось к восторгу и деятельности. Увидим, что живописная энергия была второстепенной – живопись не была эстетической стороной конструкции, выходящей из взаимоотношения цветовых масс.

Сам же предмет, а также его сущность и назначение, смысл или желание представить предмет полнее (как думают многие кубисты) тоже были ненужной заботой.

Интуитивное чувство нашло новую красоту в вещах – энергию диссонансов, полученную от встречи двух форм.

Вещи имеют в себе массу моментов времени, вид их разный, а следовательно, и живопись их разная. Все эти виды времени вещей и их анатомия: слой дерева и т. п. – стали важнее сути и были взяты интуицией как средство для постройки картины, причем конструировались эти средства так, чтобы неожиданность встречи двух анатомических строений дала бы диссонанс наибольшей силы напряжений, чем и оправдывается появление частей реальных предметов в местах, несоответствующих натуре.

Таким образом, за счет диссонансов вещей мы лишились представления целой вещи. С облегчением можем сказать, что перестали быть двугорбыми верблюдами, нагруженными вышеуказанным хламом.

Предмет, писанный по принципу кубизма, может считаться законченным тогда, когда исчерпан диссонанс его. Все же повторяющиеся части могут быть опущены художником. Но если в картине художник находит мало напряжения, то он волен взять его в другом предмете.

В принципе кубизма лежит еще очень ценная задача, не передавать предметы, а сделать картину.

Но в кубизме еще не оправдывается положение, что всякая реальная форма, созданная не в силу потребности живописи, есть насилие над последней.

Если в прошедших тысячелетиях художник искал вещь, ее смысл – сущность, старался оправдать ее назначение, то в нашей эре кубизма художник уничтожил вещь как таковую с ее смыслом, сущностью и назначением.

Вещи, предметы в реальном мире – исчезли как дым для новой культуры искусства.

И глаза мои могут быть взяты в паноптикум как атрибуты средневековья для обзора предметности.

Кубизм и Футуризм создали картину из обломков и усечения предметов за счет диссонансов и движения. Интуиция была задавлена энергией предметов и не достигла самоцели живописи.

Кубофутуристические картины создавались по нескольким принципам:

I) Искусственной живописной скульптуры (лепка форм).

II) Реальной скульптуры (наклейка), рельефа и контррельефа.

III) Слова.

В Кубизме живопись выражалась главным образом в плоскости, до него она была как иллюминационное средство!

Что же касается живописных плоскостей в кубизме, то они не были как таковые самодельны, а служили своей живописной формой для диссонанса. И сама их форма была такой, которая бы могла дать сильный диссонанс при направляющихся к ней прямых, кривых и т. п.

Всякая живописная плоскость, превращенная в выпуклый живописный рельеф – есть искусственная скульптура, а всякий рельеф – выпуклость, превращенная в плоскость, есть живопись.

Итак, в живописном искусстве интуицией не были созданы формы, вытекающие из массы живописной материи, из глыбы мрамора не выводилась ему присущая форма куба, квадрата, шара и т. п.

Мы встречаем восторг интуиции – комбинациями в картине. Но интуиция также восторгалась и росписи горшка на заборе, написанному подсолнуху…

Изображенные в картинах уродства человеческого тела и других форм происходят оттого, что творческая воля не согласна с этими формами и ведет борьбу с художником за свой выход из вещи.

Творческая воля до сей поры втискивалась в реальные формы жизни. И уродливость есть борьба творческой силы от тоски заключения. Я эту творческую силу, волю, в искусстве назову А. Б. Абизмом, как охраняющую самоцель каждого искусства, формы которого будут новым выявлением живописного реализма масс, материалов, камня, железа и других.

Так, например, глыбе мрамора не присуща человеческая форма. Микельанджело, изваяв Давида, сделал насилие над мрамором, изуродовал кусок прекрасного камня. Мрамора не стало – стал Давид.

И глубоко он ошибался, если говорил, что вывел Давида из мрамора.

Испорченный мрамор был осквернен сначала мыслью Микельанджело о Давиде, которую он втиснул в камень, а потом освободил, как занозу из постороннего тела.

Из мрамора надо выводить те формы, которые бы вытекали из его собственного тела, и высеченный куб или другая форма ценнее всякого Давида.

Тоже и в живописи, слове, музыке.

Стремление художественных сил направить искусство по пути разума давало нуль творчества. И в самых сильных субъектах – реальные формы: вид уродства.

Уродство было доведено у более сильных почти до исчезающего момента, но не выходило за рамки нуля.

Но я преобразился в нуль формы и вышел за 0–1.

Считая Кубофутуризм выполнившим свои задания – я перехожу к Супрематизму – к новому живописному реализму, беспредметному творчеству.

Далее о Супрематизме, живописи, скульптуре и динамике музыкальных масс – скажу в свое время.

К. Малевич

Июнь, 1915 г.

От кубизма и футуризма к супрематизму*

Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение.

Я преобразился в нуле форм1 и выловил себя из омута дряни Академического искусства.

Я уничтожил кольцо – горизонта, и вышел из круга вещей, с кольца горизонта, в котором заключены художник и формы натуры.

Это проклятое кольцо, открывая все новое и новое, уводит художника от цели к гибели.

И только трусливое сознание и скудность творческих сил в художнике поддаются обману и устанавливают свое искусство на формах натуры, боясь лишиться фундамента, на котором основал свое искусство дикарь и академия.

Воспроизводить облюбованные предметы и уголки природы, все равно что восторгаться вору на свои закованные ноги.

Только тупые и бессильные художники прикрывают свое искусство искренностью.

В искусстве нужна истина, но не искренность.

Вещи исчезли как дым для новой культуры искусства, и искусство идет к самоцели – творчества, к господству над формами натуры.

Дикарь – первый положил принцип натурализма: изображая свои рисунки из точки и пяти палочек, он сделал попытку передачи себе подобного.

Этой первой попыткой была положена основа в сознании подражательности формам природы.

Отсюда возникла цель подойти как можно ближе к лицу натуры.

И все усилие художника было направлено к передаче ее творческих форм.

Первым начертанием примитивного изображения дикаря было положено начало искусству Собирательному, или искусству повторения.

Собирательному потому, что реальный человек не был открыт со всеми его тонкостями линий чувств, психологии и анатомии.

Дикарь не видел ни внешнего его образа, ни внутреннего состояния.

Его сознание могло только увидеть схему человека, зверя и т. п.

И по мере развития сознания усложнялась схема изображения натуры.

Чем больше его сознание охватывало натуру, тем усложнялась его работа и увеличивался опыт умения.

Сознание развивалось только в одну сторону – сторону творчества натуры, а не в сторону новых форм искусства.

Поэтому его примитивные изображения нельзя считать за творческие создания.

Уродство реальных форм в его изображении – результат слабой технической стороны.

Как техника, так и сознание находились только на пути развития своего.

– И его картины нельзя считать за искусство.

Ибо не уметь – не есть искусство.

Им Только был указан путь к искусству.

Следовательно, первоначальная схема его явилась остовом, на который поколения навешивали все новые и новые открытия, найденные ими в природе.

И схема все усложнялась и достигла своего расцвета в Антике и Возрождении искусства.

Мастера этих двух эпох изображали человека в полной его форме, как наружной, так и внутренней.

Человек был собран, и было выражено его внутреннее состояние.

Но несмотря на громадное мастерство их – ими все-таки не была закончена идея дикаря:

Отражение, как в зеркале, натуры на холсте.

И ошибочно считать, что их время было самым ярким расцветом в искусстве и что молодому поколению нужно во что бы то ни стало стремиться к этому идеалу.

Такая мысль ложная.

Она уводит молодые силы от современного течения жизни, чем уродует их.

Тела их летают на аэропланах, а искусство и жизнь прикрывают старыми халатами Неронов и Тицианов.

Поэтому не могут заметить новую красоту в нашей современной жизни.

Ибо живут красотой прошлых веков.

Вот почему непонятны были реалисты, импрессионисты, Кубизм, Футуризм и Супрематизм.

Эти последние художники сбросили халаты прошлого и вышли наружу современной жизни и находили новые красоты.

И говорю:

Что никакие застенки академий не устоят против приходящего времени.

Двигаются и рождаются формы, и мы делаем новые и новые открытия.

И то, что нами открыто, того не закрыть.

И нелепо наше время вгонять в старые формы минувшего времени.

Дупло прошлого не может вместить гигантские постройки и бег нашей жизни.

Как в нашей технической жизни:

Мы не можем пользоваться теми кораблями, на которых ездили сарацины – так и в искусстве мы должны искать форм, отвечающих современной жизни.

Техническая сторона нашего времени уходит все дальше вперед, а искусство стараются подвинуть все дальше назад.

Вот почему выше, больше и ценнее все те люди, которые следуют своему времени.

И реализм 19 века гораздо больше, чем идеальные формы эстетических переживаний эпохи Возрождения и Греции.

Мастера Рима и Греции, достигнувшие знания анатомии человека и давшие до некоторой степени реально изображение:

были задавлены эстетическим вкусом, и реализм их был опомажен, опудрен вкусом эстетизма.

Отсюда идеальная линия и красивость красок.

Эстетический вкус увел их в сторону от реализма земли, и они пришли в тупик Идеальности.

Живопись у них есть средство для украшения картины.

Знания их были унесены с натуры в закрытые мастерские, где фабриковались картины многие столетия.

Вот почему оборвалось их искусство.

Они закрыли за собою двери и тем уничтожили связь с натурой.

И тот момент, когда идеализация формы захватила их – надо считать падением реального искусства.

Ибо искусство не должно идти к сокращению или упрощению, а должно идти к сложности.

Венера Милосская – наглядный образец упадка – это не реальная женщина, а пародия.

Давид – <Микель>Анджело – уродливость:

Его голова и торс как бы слеплены из двух противоположных форм.

Фантастическая голова и реальный торс.

Все мастера Возрождения достигли больших результатов в анатомии.

Но не достигли правдивости впечатления тела.

Живопись их не передает тела и пейзажи их не передают света живого, несмотря на то, что в телах их людей сквозят синеватые вены.

Искусство натурализма есть идея дикаря – стремление к передаче видимого, но не создание новой формы.

Творческая воля у него была в зародыше, впечатление же у него было более развито, что и было причиной воспроизведения – реального.

Также нельзя считать, что дар воли творческой был развит и у классиков.

Так как мы видим в их картинах только повторение реальных форм жизни в более богатой обстановке, чем у родоначальника дикаря.

Композицию тоже нельзя считать за творчество, ибо распределение фигур в большинстве случаев зависит от сюжета: шествие короля, суд и т. п.

Король и судья уже определяют на холсте места лицам второстепенного значения.

Еще композиция покоится на чисто эстетическом основании красивости распределения.

Так что распределение мебели по комнате еще не есть процесс творческий.

Повторяя или калькируя формы натуры, мы воспитали наше сознание в ложном понимании искусства.

Примитивы понимались за творчество.

Классики – тоже творчество.

20-ть раз поставить один и тот же стакан – тоже творчество.

Искусство как умение передать видимое на холсте считалось за творчество.

Неужели поставить на стол самовар тоже творчество?

Я думаю совсем иначе.

Передача реальных вещей на холсте – есть искусство умелого воспроизведения, и только.

И между искусством творить и искусством повторить – большая разница.

Творить значит жить, вечно создавать новое и новое.

И сколько бы мы ни распределяли мебель по комнатам, мы не увеличим и не создадим их новой формы.

И сколько бы ни писал художник лунных пейзажей или пасущихся коров и закатиков: будут все те же коровки и те же закатики. Только в гораздо худшем виде.

А ведь от количества написанных коров определяется гениальность художника.

Художник может быть творцом тогда, когда формы его картин не имеют ничего общего с натурой.

А искусство – это умение создать конструкцию, вытекающую не из взаимоотношений форм и цвета и не на основании эстетического вкуса красивости композиции построения, – а на основании веса, скорости и направления движения.

Нужно дать формам жизнь и право на индивидуальное существование.

Природа есть живая картина, и можно ею любоваться. Мы живое сердце природы. Мы самая ценная конструкция этой гигантской живой картины.

Мы ее живой мозг, который увеличивает ее жизнь.

Повторить ее есть воровство, и повторяющий ее есть ворующий; ничтожество, которое не может дать, а любит взять и выдать за свое (Фальсификаты).

На художнике лежит обет быть свободным творцом, но не свободным грабителем.

Художнику дан дар для того, чтобы дать в жизнь свою долю творчества и увеличить бег гибкой жизни.

Только в абсолютном творчестве он обретет право свое.

А это возможно тогда, когда мы лишим все наши мысли мещанской мысли – сюжета – и приучим сознание видеть в природе все не как реальные вещи и формы, а как материал, из массы которого надо делать формы, ничего не имеющие общего с натурой.

Тогда исчезнет привычка видеть в картинах Мадонн и Венер с заигрывающим, ожиревшим амуром.

Самоценное в живописном творчестве есть цвет и фактура – это живописная сущность, но эта сущность всегда убивалась сюжетом.

И если бы мастера Возрождения отыскали живописную плоскость, то она была бы гораздо выше, ценнее любой Мадонны и Джиоконды.

А всякий высеченный пяти-, шестиугольник был бы большим произведением скульптуры, нежели Милосская или Давид.

Принцип дикаря есть задача создать искусство в сторону повторения реальных форм натуры.

Собираясь передать жизнь формы – передавали в картине мертвое.

Живое превратилось в неподвижное, мертвое состояние.

Все бралось живое, трепещущее и прикреплялось к холсту, как прикрепляют<ся> насекомые в коллекции.

Но то было время вавилонского столпотворения в понятиях искусства.

Нужно было творить – повторяли, нужно было лишить формы смысла и содержания – обогатили их этим грузом.

Груз надо свалить, а его привязали на шею творческой воли.

Искусство живописи, слова, скульптуры было каким-то верблюдом, навьюченным разным хламом одалиск, Саломеями, принцами и принцессами.

Живопись была галстуком на крахмальной рубашке джентльмена и розовым корсетом, стягивающим живот.

Живопись была эстетической стороной вещи.

Не она не была никогда самособойна, самодельна.

Художники были чиновниками, ведущими опись имущества натуры, любителями коллекций зоологии, ботаники, археологии.

Ближе к нам молодежь занялась порнографией и превратила живопись в похотливый хлам.

Не было попытки чисто живописных задач как таковых, без всяких атрибутов реальной жизни.

Не было реализма самодельной живописной формы и не было творчества.

Реалисты-академисты есть последние потомки дикаря.

Это те, которые ходят в поношенных халатах старого времени.

И опять, как и прежде, некоторые сбросили этот засаленный халат. И дали пощечину старьевщику – академии, объявив футуризм.

Стали мощным движением бить в сознание, как в каменную стену гвозди.

Чтобы выдернуть вас из катакомб к современной скорости.

Уверяю, что те, кто не пошел по пути футуризма как выявителя современной жизни, тот обречен вечно ползать по старым гробницам и питаться объедками старого времени.

Футуризм открыл «новое» в современной жизни: красоту скорости.

А через скорость мы двигаемся быстрее.

И мы, еще вчера футуристы, через скорость пришли к новым формам, к новым отношениям к натуре и к вещам.

Мы пришли к Супрематизму, бросив футуризм, как лазейку, через которую отставшие будут проходить.

Футуризм брошен нами, и мы, наиболее из смелых, плюнули на алтарь его искусства.

Но смогут ли трусливые плюнуть на своих идолов. –

Как мы вчера!!!

Я говорю вам, что не увидите до той поры новых красот и правды, пока не решитесь плюнуть.

Все до нас искусства есть старые кофты, которые сменяются так же, как и ваши шелковые юбки.

И, бросив их, приобретаете новые.

Почему вы не одеваете костюмы ваших бабушек, когда вы млеете перед картинами их напудренных изображений.

Это все подтверждает, что тело ваше живет в современном времени, а душа одета в бабушкин старый лифчик.

Вот почему приятны вам Сомовы, Кустодиевы и разные старьевщики.

А мне ненавистны такие торговцы старьем.

Мы вчера с гордо поднятым челом защищали футуризм. Теперь с гордостью плюем на него.

И говорю, что оплеванное вами – приемлется.

Плюйте и вы на старые платья и оденьте искусство в новое.

Отречение наше от футуризма не в том, что он изжит и наступил конец его. Нет. Найденная им красота скорости вечна, и многим еще откроется новое.

Так как через скорость футуризма мы бежим к цели, мысль движется скорей, и те, кто в футуризме, те ближе к задаче и дальше от прошлого.

И вполне естественно ваше непонимание. Разве может понять человек, который ездит всегда в таратайке, переживания и впечатления едущего экспрессом или летящего в воздухе.

Академия – заплесневевший погреб, в котором самобичуют искусство.

Гигантские войны, великие изобретения, победа над воздухом, быстрота перемещения, телефоны, телеграфы, дредноуты – царство электричества.

А наша художественная молодежь пишет Неронов и римских полуголых воинов.

Честь футуристам, которые запретили писать женские окорока, писать портреты и гитары при лунном свете.

Они сделали громадный шаг – бросили мясо и прославили машину.

Но мясо и машина есть мышцы жизни.

То и другое – тела, двигающие жизнь.

Здесь сошлись два мира:

Мир мяса и мир железа.

Обе формы есть средства утилитарного разума.

И требуется выяснить отношение художника к формам вещей жизни.

До этой поры всегда художник шел вслед за вещью.

Так и новый футуризм идет за машиной современного бега.

Эти оба искусства: старое и новое – футуризм – сзади бегущих форм.

И возникает вопрос: будет ли это задача в живописном искусстве, – отвечать своему существованию?

Нет!

Потому, что идя за формой аэропланов, автомобилей, мы будем всегда в ожидании новых, выброшенных форм технической жизни…

И второе:

Идя за формой вещей, мы не можем выйти к самоцели живописной, к непосредственному творчеству.

Живопись будет средством передать то или иное состояние форм жизни.

Но футуристы запретили писать наготу – не во имя освобождения живописи или слова к самоцели.

А по причине изменения технической стороны жизни.

Новая железная, машинная жизнь, рев автомобилей, блеск электрических огней, ворчание пропеллеров – разбудили душу, которая задыхалась в катакомбах старого разума и вышла на сплетение дорог неба и земли.

Если бы все художники увидели перекрестки этих небесных дорог, если бы они охватили этот чудовищный пробег и сплетения наших тел, с тучами в небе – тогда бы не писали хризантемы.

Динамика движения навела на мысль выдвинуть и динамику живописной пластики.

Но усилия футуристов дать чисто живописную пластику как таковую – не увенчались успехом.

Они не могли разделаться с предметностью, что облегчило бы их задачу.

Когда ими был наполовину изгнан с поля картины разум, как старая мозоль привычки видеть все естественным, – им удалось построить картину новой жизни вещей, но и только.

При передаче движения цельность вещей исчезла, так как мелькающие их части скрывались между бегущими другими телами.

И конструируя части пробегающих вещей, старались передать только впечатление движения.

А чтобы передать движение современной жизни, нужно оперировать с ее формами.

Что и осложняло выход живописному искусству к его цели.

Но, как бы там ни было, сознательно или бессознательно, ради ли движения или ради передачи впечатления, –

Цельность вещей была нарушена.

И в этом разломе и нарушении цельности лежал скрытый смысл, который прикрывался натуралистической задачей.

В глубине этого разрушения лежало как главное не передача движения вещей, а их разрушение, ради чистой живописной сущности, т. е. к выходу к беспредметному творчеству.

Быстрая смена вещей поразила новых натуралистов – футуристов, и они стали искать средства их передачи.

Поэтому конструкция видимых вами футуристических картин возникла от нахождения на плоскости точек, где бы положение реальных предметов при своем разрыве или встрече дали бы время наибольшей скорости.

Нахождение этих точек может быть сделано независимо от физического закона естественности и перспективы.

Поэтому мы видим в футуристических картинах появление туч, лошадей, колес и разных других предметов в местах, не соответствующих натуре.

Состояние предметов стало важнее их сути и смысла.

Мы видим картину необычайную.

Новый порядок предметов заставлял содрогаться разум.

Толпа выла, плевалась; критика бросалась, как собака из подворотни, на художника.

(Позор им.)

Футуристы проявили громадную силу воли, чтобы нарушить привычку старого мозга, содрать огрубевшую кожу академизма и плюнуть в лицо старому здравому смыслу.

Футуристы, отвергнув разум, провозгласили интуицию как подсознательное.

Но создавали свои картины не из подсознательных форм интуиции, а пользовались формами утилитарного разума.

Следовательно, на долю интуитивного чувства ляжет лишь нахождение разницы между двумя жизнями старого и нового искусства.

В самой конструкции картины мы не видим подсознательности.

Мы видим скорее сознательный расчет построения.

На футуристической картине есть масса предметов. Они разбросаны по плоскости в неестественном для жизни порядке.

Нагромождение предметов получено не от интуитивного чувства, а от чисто зрительного впечатления, а построение, конструкция картины делалась в расчете достижения впечатления.

И чувство подсознательности отпадает.

Следовательно, в картине мы ничего не имеем чисто интуитивного.

Тоже и красивость, если она встречается, исходит от эстетического вкуса.

Интуитивное, мне кажется, должно выявиться там, где формы бессознательны и без ответа.

Я думаю, что интуитивное в искусстве нужно было подразумевать в цели чувства искания предметов. И оно шло чисто сознательным путем, определенно, разрывало свою дорогу в художнике.

(Образуется как бы два сознания, борющихся между собой.)

Но сознание, привыкшее к воспитанию утилитарного разума, не могло согласиться с чувством, которое вело к уничтожению предметности.

Художник не разумел этой задачи и, подчиняясь чувству, изменял разуму и уродовал форму.

Творчество разума утилитарного имеет определенное назначение.

Интуитивное же творчество не имеет утилитарного назначения. До сих пор в искусстве идут сзади творческих форм утилитарного порядка. Картины натуралистов все имеют форму ту, что и в натуре.

Интуитивная форма должна выйти из ничего.

Так же, как и Разум, творящий вещи для обихода жизни, выводит из ничего и совершенствует.

Поэтому формы разума утилитарного выше всяких изображений на картинах.

Выше уже потому, что они живые и вышли из материи, которой дан новый вид, для новой жизни.

Здесь Божество, повелевающее выйти кристаллам в другую форму существования.

Здесь чудо…

Чудо должно быть и в творчестве искусства.

Реалисты же, перенося на холст живые вещи, лишают их жизни движения.

И наши академии не живописные, а мертвописные.

До сих пор интуитивному чувству предписывалось, что оно из каких-то бездонных пустот тащит в наш мир все новые и новые формы.

Но в искусстве этого доказательства нет, а должно быть.

И я чувствую, что оно уже есть в реальном виде и вполне сознательное.

Художник должен знать теперь, что и почему происходит в его картинах.

Раньше он жил каким-то настроением. Ждал восхода луны, сумерек, надевал зеленые абажуры на лампы, и это все его настраивало, как скрипку.

Но когда его спросишь, почему это лицо кривое или зеленое, он не мог дать точного ответа.

«Я так хочу, мне так нравится…»

В конце концов это желание приписали интуитивной воле.

Следовательно, интуитивное чувство не говорило ясно. А раз так, то оно находилось не только в полусознательном состоянии, но было совсем бессознательное.

В картинах была путаница этих понятий. Картина была полуреальная, полууродливая.

Будучи живописцем, я должен сказать, почему в картинах лица людей расписывались зеленым и красным.

Живопись – краска, цвет, – она заложена внутри нашего организма. Ее вспышки бывают велики и требовательны.

Моя нервная система окрашена ими.

Мозг мой горит от их цвета.

Но краска находилась в угнетении здравого смысла, была порабощена им. И дух краски слабел и угасал.

Но когда он побеждал здравый смысл, тогда краски лились на ненавистную им форму реальных вещей.

Краски созрели, но их форма не созрела в сознании.

Вот почему лица и тела были красными, зелеными и синими.

Но это было предвестником, ведущим к творчеству самодельных живописных форм.

Теперь нужно оформить тело и дать ему живой вид в реальной жизни.

А это будет тогда, когда формы выйдут из живописных масс, т. е. возникнут так же, как возникли утилитарные формы.

Такие формы не будут повторением живущих вещей в жизни, а будут сами живой вещью.

Раскрашенная плоскость – есть живая реальная форма.

Интуитивное чувство переходит теперь в сознание, больше оно не подсознательное.

Даже скорее наоборот, – оно было всегда сознательным, но только художник не мог разобраться в требовании его.

Формы Супрематизма, нового живописного реализма, есть доказательство уже постройки форм из ничего, найденных Интуитивным Разумом.

Попытка изуродовать форму реальную и разлом вещей в кубизме – имеют в себе задачу выхода творческой воли в самостоятельную жизнь созданных ею форм.

Если мы возьмем в картине футуристов любую точку, то найдем в ней уходящую или приходящую вещь или заключенное пространство.

Но не найдем самостоятельную, индивидуальную живописную плоскость.

Живопись здесь не что иное, как верхнее платье вещей.

И каждая форма вещи была постолько живописна, посколько форма ее была нужна для своего существования, а не наоборот.

Футуристы выдвигают как главное динамику живописной пластики. Но, не уничтожив предметность, достигают только динамики вещей.

Поэтому футуристические и все картины прошлых художников могут быть сведены из 20-ти красок к одной, не потеряв своего впечатления.

Картина Репина – Иоанн Грозный – может быть лишена краски и даст нам одинаковые впечатления ужаса, как и в красках.

Сюжет всегда убьет краску, и мы ее не заметим.

Тогда как расписанные лица в зеленую и красную краски убивают до некоторой степени сюжет, и краска заметна больше. А краска есть то, чем живет живописец: значит, она есть главное.

И вот я пришел к чисто красочным формам.

И Супрематизм есть чисто живописное искусство красок, самостоятельность которого не может быть сведена к одной.

Бег лошади можно передать однотонным карандашом.

Но передать движение красных, зеленых, синих масс карандашом нельзя.

Живописцы должны бросить сюжет и вещи, если хотят быть чистыми живописцами.

Потребность достижения динамики живописной пластики указывает на желание выхода живописных масс из вещи к самоцели краски, к господству чисто самодельных живописных форм над содержанием и вещами, к беспредметному Супрематизму – к новому живописному реализму, абсолютному творчеству.

Футуризм через академичность форм идет к динамизму живописи.

И оба усилия в своей сути стремятся к Супрематизму живописи.

Если рассматривать искусство кубизма, возникает вопрос, какой энергией вещей интуитивное чувство побуждалось к деятельности, то увидим, что живописная энергия была второстепенной.

Сам же предмет, а также его сущность, назначение, смысл или полность его представлений (как думали кубисты) тоже были ненужными.

До сих пор казалось, что красота вещей сохраняется тогда, когда вещи переданы целиком в картину, причем в грубости или упрощении линий виделась сущность их.

Но оказалось, что в вещах нашлось еще одно положение, которое раскрывает нам новую красоту.

А именно: интуитивное чувство нашло в вещах энергию диссонансов, полученных от встречи двух противоположных форм.

Вещи имеют в себе массу моментов времени, вид их разный и, следовательно, живопись их разная.

Все эти виды времени вещей и анатомия (слой дерева) стали важнее их сути и смысла.

И эти новые положения были взяты кубистами как средства для постройки картин.

Причем конструировались эти средства так, чтобы неожиданность встречи двух форм дали бы диссонанс наибольшей силы напряжения.

И масштаб каждой формы произволен.

Чем и оправдывается появление частей реальных предметов в местах, не соответствующих натуре.

Достигая этой новой красоты или просто энергии, мы лишились впечатления цельности вещи.

Жернов начинает ломаться на шее живописной.

Предмет, писанный по принципу кубизма, может считаться законченным тогда, когда исчерпаны диссонансы его.

Все же повторяющиеся формы должны быть опущены художником как повторные.

Но если в картине художник находит мало напряжения, то он волен взять их в другом предмете.

Следовательно, в кубизме принцип передачи вещей отпадает.

Делается картина, но не передается предмет.

Отсюда вывод такой:

Если в прошедших тысячелетиях художник стремился подойти как можно ближе к изображению вещи, к передаче ее сути и смысла, то в нашей эре кубизма художник уничтожил вещи с их смыслом, сущностью и назначением.

Из их обломков выросла новая картина.

Вещи исчезли как дым для новой культуры искусства.

Кубизм, как и футуризм и передвижничество, разны по своим заданиям, но равны почти в живописном смысле.

Кубизм строит свои картины из форм линий и из разности живописных фактур, причем слово и буква входят как сопоставление разности форм в картине.

Важно ее начертательное значение. Все это для достижения диссонанса.

И это доказывает, что живописная задача наименьше затронута.

Так как строение таких форм основано больше на самой накладке, нежели на цветности ее, что можно достигнуть одною черною и белою краской или рисунком.

Обобщаю:

Всякая живописная плоскость, будучи превращена в выпуклый живописный рельеф, есть искусственная красочная скульптура, а всякий рельеф, превращенный в плоскость, есть живопись.

Доказательство в живописном искусстве интуитивного творчества было ложно, так как уродство есть результат внутренней борьбы интуиции в форме реального.

Интуиция есть новый разум; сознательно творящий формы.

Но художник, будучи порабощен утилитарным разумом, ведет бессознательную борьбу, то подчиняясь вещи, то уродуя ее.

Гоген, убежавший от культуры к дикарям и нашедший в примитивах больше свободы, чем в академизме, находился в подчинении интуитивного разума.

Он искал чего-то простого, кривого, грубого.

Это было искание творческой воли.

Во что бы то ни стало не написать так, как видит его глаз здравого смысла.

Он нашел краски, но не нашел формы, и не нашел потому, что здравый смысл доказывал ему, что нелепость писать что-либо, кроме натуры.

И вот большая сила творчества была им повешена на костлявом скелете человека, на котором она и высохла.

Многие борцы и носители большого дара вешали его, как белье на заборах.

И все это делалось из-за любви к уголку природы.

И пусть авторитеты не мешают нам предостеречь поколение от вешалок, которые они так полюбили и от которых им так тепло.

Усилие художественных авторитетов направить искусство по пути здравого смысла – дало нуль творчества.

И у самых сильных субъектов реальная форма – уродство.

Уродство было доведено у более сильных до исчезающего момента, но не выходило за рамки нуля.

Но я преобразился в нуле форм и вышел за нуль к творчеству, т. е. к Супрематизму, к новому живописному реализму – беспредметному творчеству.

Супрематизм – начало новой культуры: дикарь побежден как обезьяна.

Нет больше любви уголков, нет больше любви, ради которой изменялась истина искусства.

Квадрат не подсознательная форма. Это творчестве интуитивного разума.

Лицо нового искусства!

Квадрат живой, царственный младенец.

Первый шаг чистого творчества в искусстве. До него были наивные уродства и копии натуры.

Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым.

Исчезло все, осталась масса материала, из которого будет строиться новая форма.

В искусстве Супрематизма формы будут жить, как и все живые формы натуры.

Формы эти говорят, что человек пришел к равновесию из одноразумного состояния к двуразумному.

(Разум утилитарный и интуитивный.)

Новый живописный реализм именно живописный, так как в нем нет реализма гор, неба, воды…

До сей поры был реализм вещей, но не живописных, красочных единиц, которые строятся так, чтобы не зависеть ни формой, ни цветом, ни положением своим от другой.

Каждая форма свободна и индивидуальна.

Каждая форма есть мир.

Всякая живописная плоскость живее всякого лица, где торчат пара глаз и улыбка.

Написанное лицо в картине дает жалкую пародию на жизнь, и этот намек – лишь напоминание о живом.

Плоскость же живая, она родилась. Гроб напоминает нам о мертвеце, картина о живом.

Или, наоборот, живое лицо, пейзаж в натуре напоминают нам о картине, т. е. о мертвом.

Вот почему странно смотреть на красную или черную закрашенную плоскость.

Вот почему хихикают и плюют на выставках новых течений.

Искусство и новая задача его было всегда плевательницей.

Но кошки привыкают к месту, и трудно их приучить к этому.

Для тех искусство совсем не нужно. Лишь бы были написаны их бабушка и любимые уголки сиреневых рощ.

Все бежит из прошлого к будущему, но все должно жить настоящим, ибо в будущем отцветут яблони.

След настоящего стирает завтра, а вы не поспеваете за бегом жизни. Тина прошлого, как мельчайший жернов, тянет вас в омут.

Вот почему мне ненавистны те, которые обслуживают вас надгробными памятниками.

Академия и критика есть этот жернов на вашей шее – старый реализм, течение, устремляющееся к передаче живой натуры.

В нем поступают так же, как во времена великой Инквизиции.

Задача смешна, потому что хотят во что бы то ни стало на холсте заставить жить то, что берут в натуре.

В то время, когда все дышит и бежит, – в картинах их застывшие позы.

А это хуже колесования. Скульптурные статуи одухотворенные, значит, живые, стоят на мертвой точке, в позе бега.

Разве не пытка?

Вложить душу в мрамор и потом уже над живым издеваться.

Но ваша гордость – это художник, сумевший пытать.

Вы сажаете и птичек в клетку тоже для удовольствия.

И для знания держите животных в зоологических садах.

Я счастлив, что вырвался из инквизиторского застенка академизма.

Я пришел к плоскости и могу придти к измерению живого тела.

Но я буду пользоваться измерением, из которого создам новое.

Я выпустил всех птиц из вечной клетки, отворил ворота зверям зоологического сада.

Пусть они расклюют и съедят остатки вашего искусства.

И освобожденный медведь пусть купает тело свое между льдов холодного Севера, но не томится в аквариуме кипяченой воды академического сада.

Вы восторгаетесь композицией картины, а ведь композиция есть приговор фигуре, обреченной художником к вечной позе.

Ваш восторг – утверждение этого приговора.

Группа Супрематистов: К. Малевич, И. Пуни, М. Меньков, И. Клюн, К. Богуславская и Розанова – повела борьбу за освобождение вещей от обязанности искусства2.

И призывает академии отказаться от инквизиции натуры.

Идеализм есть орудие пытки, требование эстетического чувства.

Идеализация формы человека есть умерщвление многих живых линий мускулатуры.

Эстетизм есть отброс интуитивного чувства.

Все вы желаете видеть куски живой натуры на крючках своих стен.

Так же Нерон любовался растерзанными телами людей и зверями зоологического сада.

Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна.

Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски.

Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас.

Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием.

Вы в сетях горизонта, как рыбы!

Мы, супрематисты, – бросаем вам дорогу.

Спешите!

– Ибо завтра не узнаете нас.

К. Малевич

1915 г. Москва

Из книги: «Тайные пороки академиков»*

Художники, пишущие для театра художественные вещи, как-то: дно ямы, вишневые сады, мизерариумы, ревности – занавоживают не только свои головы, но даже побуждают других строить отдельные амбары, как-то: Художеств<енный> театр – в Москве, Своб<одный> театр. Где наглядным образом забивают в зрителе всякую способность видеть настоящее.

Поэтому главным образом обращаюсь как к более деятельным художникам – Куприну, Андрееву, Юшкевичу, Горькому – не заполнять свои книги разными отбросами дна города и деревень.

За вас это сделает городская управа и свезет в более надлежащее место.

Художнику разум нужен только для домашнего обихода, а художники употребляют его в картину.

Обезьяна нанизывала очки на хвост и нюхала.

За ненадобностью я отказываюсь от души и интуиции. 19 февр<аля> в 1914 году я отказался на публичной лекции от разума1.

Предупреждаю об опасности – сейчас разум заключил искусство в 4-стенную коробку измерений, предвидя опасность 5-го и 6-го измерений, я бежал, так как 5-е и 6-е измер<ение>, образуют куб, в котором задохнется искусство2.

Бегите, пока не поздно.

Достоевский по наивности сказал: «На то и ум, чтобы достигнуть, чего хочешь».

Поэтому вместо художественных произведений написал умные. Высшее худо<жественное> произведение пишется тогда, когда ума нет.

Отрывок такого произведения:

– Я сейчас ел ножки телячие.

Удивительно трудно приспособиться к счастью, проехавши всю Сибирь.

Всегда завидую телеграфному столбу. Аптека. –

Конечно, многие будут думать, что это абсурд, но напрасно, стоит только зажечь две спички и поставить умывальник3.

К. Малевич

Листовка художественной секции культурно-просветительного отдела Совета солдатских депутатов*

Уважаемые товарищи!

Художники живописи, Скульптуры, Артисты, Поэты, Музыканты и Архитекторы.

Под сильным натиском народной воли была снесена мертвая точка, закрывавшая крышкой, погребая живой росток Творчества народа.

Стремительным ударом бегущих революционных волн разбит трон, подножием которого срубались лучшие народные силы.

Такая же мертвая точка была и в искусстве: вместо создания условий, ведущих к развитию творческой энергии, – создавались тупики и капканы.

Ядом казенных императорских домов разлагалось молодое творчество.

И только исключительные силы под гнетом ужасных преград выбивались на поверхность смрадного омута, вынося с собою то святое, живое, таящееся в тяжелых загонах условий.

Но теперь, когда снесена замерзшая кора с лица России, когда поля вздохнули живой силой весны, засеем на них зерна свободного творчества.

Воздвигнем на площадях городов каменных новые ратуши, откроем ворота к полю широкому, вольному. Пусть вздохнут молодые ростки и не томятся в тени чердаков, в холоде и голоде. Пусть свободно куют новый путь к искусству.

Но кто же откроет ворота?

Кто разбудит ключаря ворот?

Кто сможет зажечь маяк плавающим – в волнах стихийной бури<?>

Кто воздвигнет ратуши искусству?

От кого можно ждать поистине великого дела?

В особенности теперь, когда мир занят грехом великой бойни народов.

Кто обратит внимание на искусство и бросит ему спасательный пояс в море крови?

Только вы, художники живописи, скульптуры, артисты, поэты, музыканты и архитекторы, должны стать как один на защиту. Только вы бросите помощь молодому поколению, несущему в себе новые искры. Только от вас разнесется зов к искусству во всю страну.

Наш призыв пусть услышат все те организации, которые так или иначе стоят на страже культуры народа, а также те, кто собирает искусство в хранилища, и те, чей дух пылает радостью к искусству, и в свою очередь помогут нам достигнуть цели.

Создани<ем> Народной Академии Искусств в Москве Художественной секцией Культурно-просветительского Отдела М.С.С.Д.1 призывает вас откликнуться на ее клич и принести свое искусство для искусства.

Путем устройства выставки и аукциона пожертвованных картин, устройством спектаклей, концертов-вечеров Художественная секция при вашей помощи соберет необходимые суммы для нужд первой необходимости.

Верим, что голос наш не возвратится мертвым эхом к нашему слуху – принесет с собой живой отзыв, который и ляжет в основу Дома Искусств.

Художественная секция культ<урно>-просветительского Отдела С.С.Д.

Адрес для справок:

Кремль, Кавалерийский Корпус, Художественная комиссия, телефон 3-25.

II. Статьи в газете «Анархия» (1918)

Задачи искусства и роль душителей искусства*

В момент коренной ломки старого уклада жизни, когда все новое, молодое стремится найти свою форму и проявить свое «я», выползают мертвецы и хотят наложить свои холодные руки на все живое.

Социальная революция, разбив оковы рабства капитализма, не разбила еще старые скрижали эстетических ценностей. И теперь, когда начинается новое строительство, создание новых культурных ценностей, необходимо уберечь себя от яда буржуазной пошлости.

Яд этот несут жрецы буржуазного вкуса, короли критики Бенуа, Тугендхольды и Кº1.

Прежде без «печати» Бенуа и присных не могло ни одно художественное произведение получить права гражданства и благ жизни.

Так было с Врубелем, Мусатовым, П. Кузнецовым, Гончаровой2, которых они, после долгих обливаний помоями, признали. А сколько осталось непризнанных!

Молодым художникам-новаторам, не хотевшим идти в соглашательство, приходилось с громадным трудом пробивать себе дорогу.

Нельзя было надеяться, что произведения их кто-либо купит без рекомендации «душителей».

А ведь продажа картины была единственным средством, чтобы художник мог кормиться и платить за помещение.

Положение искусства было случайным и зависело от критиков и коллекционеров.

Третьяковская галерея ведь создалась случайно.

Все частные собрания картин также собирались по прихоти владельца с художественных выставок.

И все те художники, которые не могли попасть на привилегированные выставки Союза русских художников, «Мира искусства», «передвижников»3, оставались за бортом.

И теперь, когда буржуазия осталась не у дел, демократия создает пролетарскую культуру, ловкие Бенуа забирают судьбы русского искусства в свои руки.

Во главе петроградского художественного совета стоит Бенуа!4

Опять жизнь искусства замыкается в официальные рамки.

Опять торжество гонителей искусства!

Опять те же лица за столом.

Опять покойники протягивают свои костлявые руки к светильнику и хотят потушить его.

Но этого не должно быть!

Прочь с дороги, палачи искусства! Подагрики, вам место на кладбище.

Прочь все те, кто загонял искусство в подвалы. Дорогу новым силам!

Мы, новаторы, призваны жизнью в настоящий момент отворить темницы и выпустить заключенных.

Ал. Ган, А. Моргунов, К. Малевич

Анархия, № 25

К новому лику*

Очищайте площади от обломков старого, ибо выдвинутся храмы нашего лика.

Очищайте себя от накопления форм, принадлежащих прошлым векам.

Так как должны поместить новый ритм времени. Уведите себя с протертых дорог, усеянных забором крестов кладбищ, ибо они служат путями к угасшим дням.

Лицо ваше стерто, как старая монета, – чистили его много веков авторитеты и на тряпке прошлых красот растерли ваш бодрый лик.

Старались отшлифовать вашу душу и творческий дух по образу и подобию давно угасших богов, чем сглазили ваше острое я.

И вы стали тем самым камнем, который умертвил Микельанджело в угоду прошлому и будущему.

Но мы сумели отрыть наше я от касания рук авторитетов и сотворили свой лик.

И объявляем время наше площадью нашего века, на которой раскинем свои формы.

Пусть Праксители, Фидии, Рафаэли, Рубенсы и все их поколение догорают в кольях <опечатка; следует читать «кельях»> и кладбищах.

Пусть сторожат свое умершее время.

Пусть несут к их останкам свое я.

Но мы закуем лицо свое нашим временем и формами, образуем время, поставим печать лица своего и оставим узнанным в потоке времен.

Анархия, № 28

Ответ*

Я с радостью читал ваши слова о футуризме, жму вашу руку. Ваш упрек товарищам-футуристам справедлив: избрание королей, солдат, министров в искусстве, также устройство всякого рода кафе1 есть контрреволюция в искусстве.

Это то, что до боли ущемляло меня.

Я видел пламя футуризма как бунт, сжигающий все заторы.

Оно разорвало окованные ворота прошлой мудрости.

Я принял зарю бунта футуристического искусства.

Открыл себя и разбил череп свой, метнул разум прошлого в его бегущий огонь.

В пламени его очутился весь алтарь искусства.

Я видел, как закопошились брандмейстеры тушения.