Цель настоящего третьего по счету полного собрания сочинений – дать научно выверенный текст произведений Маяковского. В основу издания положено десятитомное прижизненное собрание (восемь томов были подготовлены к печати самим поэтом). В отношении остальных произведений принимается за основу последняя прижизненная публикация.

В пятый том входят стихотворения 1923 года.

В данной электронной редакции опущен раздел «Варианты и разночтения».

Владимир Владимирович Маяковский

Полное собрание сочинений в тринадцати томах

Том 5. Стихотворения 1923

В. Маяковский. Фото. 1923.

Стихотворения, март – декабрь 1923

Газетный день*

Рабочий

утром

глазеет в газету.

Думает:

«Нам бы работёшку эту!

Дело тихое, и нету чище.

Не то что по кузницам отмахивать ручища.

Сиди себе в редакции в беленькой сорочке –

и гони строчки.

Нагнал,

расставил запятые да точки,

подписался,

под подпись закорючку,

и готово:

строчки растут как цветочки.

Ручки в брючки,

в стол ручку,

получил построчные –

и, ленивой ивой

склоняясь над кружкой,

дуй пиво».

В искоренение вредного убежденья

вынужден описать газетный день я.

Как будто*

весь народ,

который

не поместился под башню Сухареву, –

пришел торговаться в редакционные коридоры.

Тыщи!

Во весь дух ревут.

«Где объявления?

Потеряла собачку я!»

Голосит дамочка, слезками пачкаясь.

«Караул!»

Отчаянные вопли прореяли.

«Миллиард?

С покойничка?

За строку нонпарели?»

Завжилотдел.

Не глаза – жжение.

Каждому сует какие-то опровержения.

Кто-то крестится.

Клянется крещеным лбом:

«Это я – настоящий Бим-Бом!»*

Все стены уставлены какими-то дядьями.

Стоят кариатидами по стенкам голым.

Это «начинающие».

Помахивая статьями,

по дороге к редактору стоят частоколом.

Два.

Редактор вплывает барином.

В два с четвертью

из барина,

как из пристяжной,

умученной выездом парным, –

паром вздымается испарина.

Через минуту

из кабинета редакторского рёв:

то ручкой по папке,

то по столу бац ею.

Это редактор,

собрав бухгалтеров,

потеет над самоокупацией*.

У редактора к передовице лежит сердце.

Забудь!

Про сальдо язычишкой треплет.

У редактора –

аж волос вылазит от коммерции,

лепечет редактор про «кредит и дебет».

Пока редактор завхоза ест –

раз сто телефон вгрызается лаем.

Это ставку учетверяет Мострест.

И еще грозится:

«Удесятерю в мае».

Наконец, освободился.

Минуточек лишка…

Врывается начинающий.

Попробуй – выставь!

«Прочтите немедля!

Замечательная статьишка»,

а в статьишке –

листов триста!

Начинающего унимают диалектикой нечеловечьей.

Хроникер врывается:

«Там,

в Замоскворечьи, –

выловлен из Москвы-реки –

живой гиппопотам!»

Из РОСТА

на редактора

начинает литься

сенсация за сенсацией,

за небылицей небылица.

Нет у РОСТА лучшей радости,

чем всучить редактору невероятнейшей гадости.

Извергая старательность, как Везувий и Этна,

курьер врывается.

«К редактору!

Лично!»

В пакете

с надписью:

– Совершенно секретно –

повестка

на прошлогоднее заседание публичное.

Затем курьер,

красный, как малина,

от НКИД.

Кроет рьяно.

Передовик

президента Чжан Цзо-лина*

спутал с гаоляном*.

Наконец, библиограф!

Что бешеный вол.

Машет книжкой.

Выражается резко.

Получил на рецензию

юрист –

хохол –

учебник гинекологии

на древнееврейском!

Вокруг

за столами

или перьев скрежет,

или ножницы скрипят:

писателей режут.

Секретарь

у фельетониста,

пропотевшего до сорочки,

делает из пятисот –

полторы строчки.

Под утро стихает редакционный раж.

Редактор в восторге.

Уехал.

Улажено.

Но тут…

Самогоном упился метранпаж*,

лишь свистят под ротационкой ноздри метранпажины.

Спит редактор.

Снится: Мострест

так высоко взвинтил ставки –

что на колокольню Ивана Великого влез

и хохочет с колокольной главки.

Просыпается.

До утра проспал без про́сыпа.

Ручонки дрожат.

Газету откроют.

Ужас!

Не газета, а оспа.

Шрифт по статьям расплылся икрою.

Из всей газеты,

как из моря риф,

выглядывает лишь –

парочка чьих-то рифм.

Вид у редактора…

такой вид его,

что видно сразу –

нечему завидовать.

Если встретите человека белее мела,

худющего,

худей, чем газетный лист, –

умозаключайте смело:

или редактор

или журналист.

[1923]

Когда голод грыз прошлое лето, что делала власть Советов?*

Все знают:*

в страшный год,

когда

народ (и скот оголодавший) дох,

и ВЦИК

и Совнарком

скликали города,

помочь старались из последних крох.

Когда жевали дети глины ком,

когда навоз и куст пошли на пищу люду,

крестьяне знают –

каждый исполком

давал крестьянам хлеб,

полям давал семссуду.

Когда ж совсем невмоготу пришлось Поволжью –*

советским ВЦИКом был декрет по храмам дан:

– Чтоб возвратили золото чинуши божьи,

на храм помещиками собранное с крестьян. –

И ныне:

Волга ест,

в полях пасется скот.

Так власть,

в гербе которой «серп и молот»,

боролась за крестьянство в самый тяжкий год

и победила голод.

Когда мы побеждали голодное лихо, что делал патриарх Тихон?*

«Мы не можем дозволить изъятие из храмов».

Тихон патриарх,

прикрывши пузо рясой,

звонил в колокола по сытым городам,

ростовщиком над золотыми трясся:

«Пускай, мол, мрут,

а злата –

не отдам!»

Чесала языком их патриаршья милость,

и под его христолюбивый звон

на Волге дох народ,

и кровь рекою ли́лась –

из помутившихся

на паперть и амвон.

Осиротевшие в голодных битвах ярых!

Родных погибших вспоминая лица,

знайте:

Тихон

патриарх

благословлял убийцу.

За это

власть Советов,

вами избранные люди, –

господина Тихона судят.

[1923]

О патриархе Тихоне. Почему суд над милостью ихней?*

Известно:

царь, урядник да поп

друзьями были от рожденья по гроб.

Урядник, как известно,

наблюдал за чистотой телесной.

Смотрел, чтоб мужик комолый

с голодухи не занялся крамолой,

чтобы водку дул,

чтобы шапку гнул.

Чуть что:

– Попрошу-с лечь… –

и пошел сечь!

Крестьянскую спину разукрасили влоск.

Аж в российских лесах не осталось розг.

А поп, как известно (урядник духовный),

наблюдал за крестьянской душой греховной.

Каркали с амвонов попы-во́роны:

– Расти, мол, народ царелюбивый и покорный! –

Этому же и в школе обучались дети:

«Законом божьим» назывались глупости эти.

Учил поп, чтоб исповедывались часто.

Крестьянин поисповедуется,

а поп –

в участок.

Закрывшись ряской, уряднику шепчет:

– Иванов накрамолил –

дуй его крепче! –

И шел по деревне гул

от сворачиваемых крестьянских скул.

Приведут деревню в надлежащий вид,

кончат драть ее –

поп опять с амвона голосит:

– Мир вам, братие! –

Даже в царство небесное провожая с воем,

покойничка вели под поповским конвоем.

Радовался царь.

Благодарен очень им –

то орденом пожалует,

то крестом раззолоченным.

Под свист розги,

под поповское пение,

рабом жила российская паства.

Это называлось: единение.

церкви и государства.

Царь российский, финляндский, польский,*

и прочая, и прочая, и прочая –

лежит где-то в Екатеринбурге или Тобольске:

попал под пули рабочие.

Революция и по урядникам

прошла, как лиса по курятникам.

Только поп

все еще смотрит, чтоб крестили лоб.

На невежестве держалось Николаево царство,

а за нас нечего поклоны класть.

Церковь от государства

отделила рабоче-крестьянская власть.

Что ж,

если есть еще дураки несчастные,

молитесь себе на здоровье!

Ваше дело –

частное.

Говоря короче,

денег не дадим, чтоб люд морочить.

Что ж попы?

Смирились тихо?

Власть, мол, от бога?

Наоборот.

Зовет патриарх Тихон*

на власть Советов восстать народ.

За границу Тихон протягивает ручку

зовет назад белогвардейскую кучку.

Его святейшеству надо,

чтоб шли от царя рубли да награда.

Чтоб около помещика-вора

кормилась и поповская свора.

Шалишь, отец патриарше, –

никому не отдадим свободы нашей!

За это

власть Советов,

вами избранные люди,

за это –

патриарха Тихона судят.

[1923]

Мы не верим!*

Тенью истемня весенний день,

выклеен правительственный бюллетень*.

Нет!

Не надо!

Разве молнии велишь

не литься?

Нет!

не оковать язык грозы!

Вечно будет

тысячестраницый

грохотать

набатный

ленинский язык.

Разве гром бывает немотою болен?!

Разве сдержишь смерч,

чтоб вихрем не кипел?!

Нет!

не ослабеет ленинская воля

в миллионосильной воле РКП.

Разве жар

такой

термометрами меряется?!

Разве пульс

такой

секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце

клокотать

у революции в груди.

Нет!

Нет!

Не-е-т…

Не хотим,

не верим в белый бюллетень.

С глаз весенних

сгинь, навязчивая тень!

[1923]

Тресты*

В Москве

редкое место –

без вывески того или иного треста.

Сто очков любому вперед дадут –

у кого семейное счастье худо.

Тресты живут в любви,

в ладу

и супружески строятся друг против друга.

Говорят:

меж трестами неурядицы. –

Ложь!

Треста

с трестом

водой не разольешь.

На одной улице в Москве

есть

(а может нет)

такое место:

стоит себе тихо «хвостотрест»,

а напротив –

вывеска «копытотреста».

Меж трестами

через улицу,

в служении лют,

весь день суетится чиновный люд.

Я теперь хозяйством обзавожусь немножко.

(Купил уже вилки и ложки.)

Только вот что:

беспокоит всякая крошка.

После обеда

на клеенке –

сплошные крошки.

Решил купить,

так или ина́че,

для смахивания крошек

хвост телячий.

Я не спекулянт –

из поэтического теста.

С достоинством влазю в дверь «хвостотреста».

Народищу – уйма.

Просто неописуемо.

Стоят и сидят

толпами и гущами.

Хлопают и хлопают дверные створки.

Коридор –

до того забит торгующими,

что его

не прочистишь цистерной касторки.

Отчаявшись пробиться без указующих фраз,

спрашиваю:

– Где здесь на хвосты ордера? –

У вопрошаемого

удивление на морде.

– Хотите, – говорит, – на копыто ордер? –

Я к другому –

невозмутимо, как день вешний:

– Где здесь хвостики?

– Извините, – говорит, – я не здешний. –

Подхожу к третьему

(интеллигентный быдто) –

а он и не слушает:

– Угодно-с копыто?

– Да ну вас с вашими копытами к маме,

подать мне сюда заведующего хвостами! –

Врываюсь в канцелярию:

пусто, как в пустыне,

только чей-то чай на столике стынет.

Под вывеской –

«без доклада не лезьте»

читаю:

«Заведующий принимает в «копытотресте». –

Взбесился.

Выбежал.

Во весь рот

гаркнул:

– Где из «хвостотреста» народ? –

Сразу завопило человек двести:

– Не знает.

Бедненький!

Они посредничают в «копытотресте»,

а мы в «хвостотресте»,

по копыту посредники.

Если вам по хвостам –

идите туда:

они там.

Перейдите напротив

– тут мелко –

спросите заведующего

и готово – сделка.

Хвост через улицу перепрут рысью

только 100 процентов с хвоста –

за комиссию. –

Я

способ прекрасный для борьбы им выискал:

как-нибудь

в единый мах –

с треста на трест перевесить вывески,

и готово:

все на своих местах.

А чтоб те или иные мошенники

с треста на трест не перелетали птичкой,

посредников на цепочки,

к цепочке ошейники,

а на ошейнике –

фамилия

и трестова кличка.

[1923]

Строки охальные про вакханалии пасхальные*

Известно:

буржуй вовсю жрет.

Ежедневно по поросенку заправляет в рот.

А надоест свиней в животе пасти –

решает:

– Хорошо б попостить! –

Подают ему к обеду да к ужину

то осетринищу,

то севрюжину.

Попостит –

и снова аппетит является:

буржуй разговляется.

Ублажается куличами башенными

вперекладку с яйцами крашеными.

А в заключение –

шампанский тост:

– Да здравствует, мол, господин Христос! –

А у пролетария стоял столетний пост.

Ел всю жизнь селедкин хвост.

А если и теперь пролетарий говеет –

от говений от этих старьем веет.

Чем ждать Христов в посте и вере –

религиозную рухлядь отбрось гневно

да так заработай –

чтоб по крайней мере

разговляться ежедневно.

Мораль для пролетариев выведу любезно:

Не дело говеть бедным.

Если уж и буржую говеть бесполезно,

то пролетарию –

просто вредно.

[1923]

Крестьянин, – помни о 17-м апреля!*

Об этом весть

до старости древней

храните, села,

храните, деревни.

Далёко,

на Лене,

забитый в рудник,

рабочий –

над жилами золота ник.

На всех бы хватило –

червонцев немало.

Но всё

фабриканта рука отнимала.

И вот,

для борьбы с их уловкою ловкой

рабочий

на вора пошел забастовкой.

Но стачку

царь

не спускает даром,

над снегом

встал

за жандармом жандарм.

И кровь

по снегам потекла,

по белым, –

жандармы

рабочих

смирили расстрелом.

Легли

и не встали рабочие тыщи.

Легли,

и могилы легших не сыщешь.

Пальбу разнесло,

по тундрам разухало.

Но искра восстанья

в сердцах

не потухла.

От искорки той,

от мерцанья старого

заря сегодня –

Октябрьское зарево.

Крестьяне забыли помещичьи плены.

Кто первый восстал?

Рабочие Лены!

Мы сами хозяева земли деревенской.

Кто первый восстал?

Рабочий ленский!

Царя прогнали.

Порфиру в клочья.

Кто первый?

Ленские встали рабочие!

Рабочий за нас,

а мы –

за рабочего.

Лишь этот союз –

республик почва.

Деревня!

В такие великие дни

теснее ряды с городами сомкни!

Мы шли

и идем

с богатеями в бой –

одною дорогой,

одною судьбой.

Бей и разруху,

как бил по барам, –

двойным,

воедино слитым ударом!

[1923]

17 апреля*

Мы

о царском плене

забыли за 5 лет.

Но тех,

за нас убитых на Лене,

никогда не забудем.

Нет!

Россия вздрогнула от гнева злобного,

когда

через тайгу

до нас

от ленского места лобного –

донесся расстрела гул.

Легли,

легли Октября буревестники,

глядели Сибири снега:

их,

безоружных,

под пуль песенки

топтала жандарма нога.

И когда

фабрикантище ловкий

золотые

горстьми загребал,

липла

с каждой

с пятирублевки

кровь

упрятанных тундрам в гроба.

Но напрасно старался Терещенко*

смыть

восставших

с лица рудника.

Эти

первые в троне трещинки

не залижет никто.

Никак.

Разгуделась весть о расстреле,

и до нынче

гудит заряд,

по российскому небу растре́лясь,

Октябрем разгорелась заря.

Нынче

с золота смыты пятна.

Наши

тыщи сияющих жил.

Наше золото.

Взяли обратно.

Приказали:

– Рабочим служи! –

Мы

сомкнулись красными ротами.

Быстра шагов краснофлагих гряда.

Никакой не посмеет ротмистр

сыпать пули по нашим рядам.

Нынче

течем мы.

Красная лава.

Песня над лавой

свободная пенится.

Первая

наша

благодарная слава

вам, Ленцы!

[1923]

Наше воскресенье*

Еще старухи молятся,

в богомольном изгорбясь иге,

но уже

шаги комсомольцев

гремят о новой религии.

О религии,

в которой

нам

не бог начертал бег,

а, взгудев электромоторы,

миром правит сам

человек.

Не будут

вперекор умам

дебоширить ведьмы и Вии* –

будут

даже грома́

на учете тяжелой индустрии.

Не господу-богу

сквозь воздух

разгонять

солнечный скат.

Мы сдадим

и луны,

и звезды

в Главсиликат.

И не будут,

уму в срам,

люди

от неба зависеть –

мы ввинтим

лампы «Осрам»

небу

в звездные выси.

Не нам

писанья священные

изучать

из-под попьей палки.

Мы земле

дадим освящение

лучом космографий

и алгебр.

Вырывай у бога вожжи!

Что морочить мир чудесами!

Человечьи законы

– не божьи! –

на земле

установим сами.

Мы

не в церковке,

тесной и грязненькой,

будем кукситься в праздники наши.

Мы

свои установим праздники

и распразднуем в грозном марше.

Не святить нам столы усеянные.

Не творить жратвы обряд.

Коммунистов воскресенье –

25-е октября.

В этот день

в рост весь

меж

буржуазной паники

раб рабочий воскрес,

воскрес

и встал на́ ноги.

Постоял,

посмотрел

и пошел,

всех религий развея ига.

Только вьется красный шелк,

да в руке

сияет книга.

Пусть их,

свернувшись в кольца,

бьют церквами поклон старухи.

Шагайте,

да так,

комсомольцы,

чтоб у неба звенело в ухе!

[1923]

Весенний вопрос*

Страшное у меня горе.

Вероятно –

лишусь сна.

Вы понимаете,

вскоре

в РСФСР

придет весна.

Сегодня

и завтра

и веков испокон

шатается комната –

солнца пропойца.

Невозможно работать.

Определенно обеспокоен.

А ведь откровенно говоря –

совершенно не из-за чего беспокоиться.

Если подойти серьезно –

так-то оно так.

Солнце посветит –

и пройдет мимо.

А вот попробуй –

от окна оттяни кота.

А если и животное интересуется улицей,

то мне

это –

просто необходимо.

На улицу вышел

и встал в лени я,

не в силах…

не сдвинуть с места тело.

Нет совершенно

ни малейшего представления,

что ж теперь, собственно говоря, делать?!

И за шиворот

и по носу

каплет безбожно.

Слушаешь.

Не смахиваешь.

Будто стих.

Юридически –

куда хочешь идти можно,

но фактически –

сдвинуться

никакой возможности.

Я, например,

считаюсь хорошим поэтом.

Ну, скажем,

могу

доказать:

«самогон – большое зло».*

А что про это?

Чем про это?

Ну нет совершенно никаких слов.

Например:

город советские служащие искра́пили,

приветствуй весну,

ответь салютно!

Разучились –

нечем ответить на капли.

Ну, не могут сказать –

ни слова.

Абсолютно!

Стали вот так вот –

смотрят рассеянно.

Наблюдают –

скалывают дворники лед.

Под башмаками вода.

Бассейны.

Сбоку брызжет.

Сверху льет.

Надо принять какие-то меры.

Ну, не знаю что, –

например:

выбрать день

самый синий,

и чтоб на улицах

улыбающиеся милиционеры

всем

в этот день

раздавали апельсины.

Если это дорого –

можно выбрать дешевле,

проще.

Например:

чтоб старики,

безработные,

неучащаяся детвора

в 12 часов

ежедневно

собирались на Советской

площади,

троекратно кричали б:

ура!

ура!

ура!

Ведь все другие вопросы

более или менее ясны́.

И относительно хлеба ясно,

и относительно мира ведь.

Но этот

кардинальный вопрос

относительно весны

нужно

во что бы то ни стало

теперь же урегулировать.

[1923]

Не для нас поповские праздники*

Пусть богу старухи молятся.

Молодым –

не след по церквам.

Эй,

молодежь!

Комсомольцы

призывом летят к вам.

Что толку справлять рождество?

Елка –

дурням только.

Поставят елкин ствол

и топочут вокруг польки.

Коммунистово рождество –

день Парижской Коммуны.

В нем родилась,

и со дня с того

Коммунизм растет юный.

Кровь,

что тогда лилась

Парижем

и грязью предместий,

Октябрем разгорелась,

разбурлясь рабочей местью.

Мы вызнали правду книг.

Книга –

невежд лекарь.

Ни земных,

ни небесных иг

не допустим к спине человека.

Чем кадилами вить кольца,

богов небывших чествуя,

мы

в рождестве комсомольца

повели безбожные шествия*.

Теперь

воскресенье Христово,

попом сочиненная пасха.

Для буржуев

новый повод

осушить с полдюжины насухо.

Куличи

– в человечий рост –

уставят столы Титов.

Это Титы придумали пост:

подогревание аппетитов.

Пусть балуется Тит постом.

Наш ответ – прост.

Мы постили лет сто.

Нам нужен хлеб,

а не пост.

Хлеб не лезет в рот.

Должны добыть сами.

Поп врет

о насыщении чудесами.

Не нам поп – няня.

Христу отставку вручи́те.

Наш наставник – знание,

книга –

наш учитель.

Отбрось суеверий сеянье.

Отбрось религий обряд.

Коммуны воскресенье –

25 октября.

Наше место не в церкви грязненькой.

На улицы!

Плакат в руку!

Над верой

в наши праздники

огнем рассияй науку.

[1923]

Марш комсомольца*

Комсомолец –

к ноге нога!

Плечо к плечу!

Марш!

Товарищ,

тверже шагай!

Марш греми наш!

Пусть их скулит дядьё! –

Наши ряды ю́ны.

Мы

наверно войдем

в самый полдень коммуны.

Кто?

Перед чем сник?

Мысли удар дай!

Врежься в толщь книг.

Нам

нет тайн.

Со старым не кончен спор.

Горят

глаз репьи́.

Мускул

шлифуй, спорт!

Тело к борьбе крепи.

Морем букв,

числ

плавай рыбой в воде.

День – труд.

Учись!

Тыща ремесл.

Дел.

После дел всех

шаг прогулкой грохайте.

Так заливай, смех,

чтоб камень

лопался в хохоте.

Может,

конец отцу

готовит

лапа годов.

Готов взамен бойцу?

Готов.

Всегда готов!

Что глядишь вниз –

пузо

свернул в кольца?

Товарищ –

становись

рядом

в ряды комсомольцев!

Комсомолец –

к ноге нога!

Плечо к плечу!

Марш!

Товарищ,

тверже шагай!

Марш греми наш!

[1923]

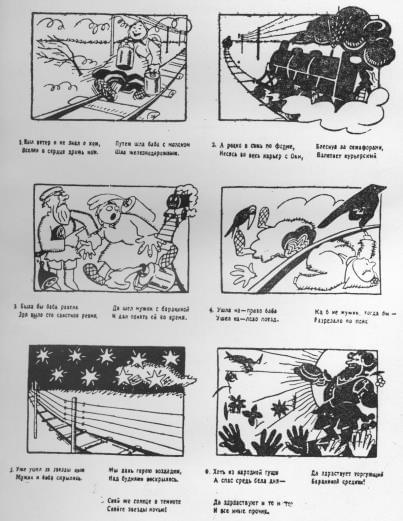

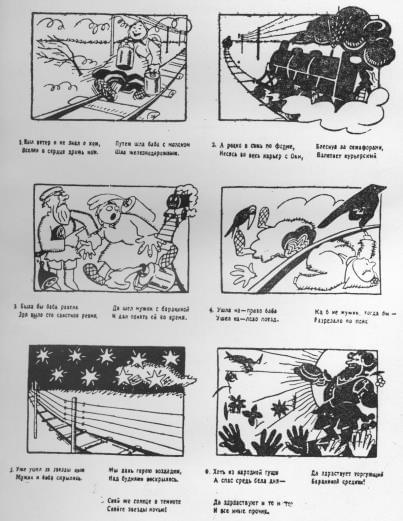

Схема смеха*

Выл ветер и не знал о ком,

вселяя в сердце дрожь нам.

Путем шла баба с молоком,

шла железнодорожным.

А ровно в семь, по форме,

несясь во весь карьер с Оки,

сверкнув за семафорами, –

взлетает курьерский.

Была бы баба ранена,

зря выло сто свистков ревмя, –

но шел мужик с бараниной

и дал понять ей во́время.

Ушла направо баба,

ушел налево поезд.

Каб не мужик, тогда бы

разрезало по пояс.

Уже исчез за звезды дым,

мужик и баба скрылись.

Мы дань герою воздадим,

над буднями воскрылясь.

Хоть из народной гущи,

а спас средь бела дня.

Да здравствует торгующий

бараниной средняк!

Да светит солнце в темноте!

Горите, звезды, ночью!

Да здравствуют и те, и те –

и все иные прочие!

[1923]

1-е мая («Свети!..»)*

Свети!

Вовсю, небес солнцеглазье!

Долой –

толпу облаков белоручек!

Радуйтесь, звезды, на митинг вылазя!

Рассейтесь буржуями, тучные тучи!

Особенно люди.

Рабочий особенно.

Вылазь!

Сюда из теми подваловой!

Что стал?

Чего глядишь исподлобленно?!

Иди!

Подходи!

Вливайся!

Подваливай!

Манометры мозга!

Сегодня

меряйте,

сегодня

считайте, сердечные счетчики, –

разветривается ль восточный ветер?!

Вбирает ли смерч рабочих точки?!

Иди, прокопчённый!

Иди, просмолённый!

Иди!

Чего стоишь одинок?!

Сегодня

150 000 000

шагнули –

300 000 000 ног.

Пой!

Шагай!

Границы провалятся!

Лавой распетой

на старое ляг!

1 500 000 000 пальцев,

крепче,

выше маковый флаг!

Пение вспень!

Расцепи цепенение!

Смотри –

отсюда,

видишь –

тут –

12 000 000 000 сердцебиений –

с вами,

за вас –

в любой из минут.

С нами!

Сюда!

Кругосветная масса,

э-С-э-С-э-С-э-Р ручища –

вот вам!

Вечным

единым маем размайся –

1-го Мая,

2-го

и 100-го.

[1923]

1-е мая («Поэты – народ дошлый…»)*

Поэты –

народ дошлый.

Стих?

Изволь.

Только рифмы дай им.

Не говорилось пошлостей

больше,

чем о мае.

Существительные: Мечты.

Грёзы.

Народы.

Пламя.

Цветы.

Розы.

Свободы.

Знамя.

Образы: Майскою –

сказкою.

Прилагательные: Красное.

Ясное.

Вешний.

Нездешний.

Безбрежный.

Мятежный.

Вижу –

в сандалишки рифм обуты,

под древнегреческой

образной тогой

и сегодня,

таща свои атрибуты, –

шагает бумагою

стих жидконогий.

Довольно

в люлечных рифмах нянчить –

нас,

пятилетних сынов зари.

Хоть сегодняшний

хочется

привет

переиначить.

Хотя б без размеров.

Хотя б без рифм.

1 Мая

да здравствует декабрь!

Маем

нам

еще не мягчиться.

Да здравствует мороз и Сибирь!

Мороз, ожелезнивший волю.

Каторга

камнем камер

лучше всяких вёсен

растила

леса

рук.

Ими

возносим майское знамя –

да здравствует декабрь!

1 Мая.

Долой нежность!

Да здравствует ненависть!

Ненависть миллионов к сотням,

ненависть, спаявшая солидарность.

Пролетарии!

Пулями высвисти:

– да здравствует ненависть! –

1 Мая.

Долой безрассудную пышность земли.

Долой случайность вёсен.

Да здравствует калькуляция силёнок мира

Да здравствует ум!

Ум,

из зим и осеней

умеющий

во всегда

высинить май.

Да здравствует деланье мая –

искусственный май футуристов.

Скажешь просто,

скажешь коряво –

и снова

в паре поэтических шор.

Трудно с будущим.

За край его

выдернешь –

и то хорошо.

[1923]

1-е мая («Мы! Коллектив! Человечество! Масса!..»)*

Мы!

Коллектив!

Человечество!

Масса!

Довольно маяться.

Маем размайся!

В улицы!

К ноге нога!

Всякий лед

под нами

ломайся!

Тайте

все снега!

1 мая

пусть

каждый шаг,

в булыжник ударенный,

каждое радио,

Парижам отданное,

каждая песня,

каждый стих –

трубит

международный

марш солидарности.

1 мая.

Еще

не стерто с земли

имя

последнего хозяина,

последнего господина.

Еще не в музее последний трон.

Против черных,

против белых,

против желтых

воедино –

Красный фронт!

1 мая.

Уже на трети мира

сломан лед.

Чтоб все

раскидали

зим груз,

крепите

мировой революции оплот, –

серпа,

молота союз.

Сегодня,

1-го мая,

наше знамя

над миром растя,

дружней,

плотней,

сильней смыкаем

плечи рабочих

и крестьян.

1 мая.

Мы!

Коллектив!

Человечество!

Масса!

Довольно маяться –

в мае размайся!

В улицы!

К ноге нога!

Весь лед

под нами

ломайся!

Тайте

все снега!

[1923]

Рабочий корреспондент*

Пять лет рабочие глотки поют,

века воспоет рабочих любовь –

о том,

как мерили силы

в бою –

с Антантой,

вооруженной до зубов.

Буржуазия зверела.

Вселенной мощь –

служила одной ей.

Ей –

танков непробиваемая толщь,

ей –

миллиарды франков и рублей.

И,

наконец,

карандашей,

перьев леса́

ощетиня в честь ей,

лили

тысячи буржуазных писак –

деготь на рабочих,

на буржуев елей.

Мы в гриву хлестали,

мы били в лоб,

мы плыли кровью-рекой.

Мы взяли

твердыню твердынь –

Перекоп

чуть не голой рукой.

Мы силой смирили силы свирепость.

Избита,

изгнана стая зве́рья.

Но мыслей ихних цела крепость,

стоит,

щетинит штыки-перья.

Пора последнее оружие отковать.

В руки перо берем.

Пора –

самим пером атаковать!

Пора –

самим защищаться пером.

Исписывая каракулью листов клочья,

с трудом вытягивая мыслей ленты, –

ночами скрипят корреспонденты-рабочие,

крестьяне-корреспонденты.

Мы пишем,

горесть рабочих вобрав,

нас затмит пустомелей лак ли?

Мы знаем:

миллионом грядущих правд

разрастутся наши каракули.

Враг рабочим отомстить рад.

У бюрократов –

волнение.

Сыпет

на рабочих

совбюрократ

доносы

и увольнения.

Видно, верно бьем,

видно, бить пора!

Под пером

кулак дрожит.

На мушку берет героя пера.

На героя

точит ножи.

Что ж! –

и этот нож отведем от горл.

Вновь

согнем над письмом плечища.

Пролетарский суд

кулака припер.

И директор

«Правдой» прочищен.

В дрожь вгоняя врагов рой,

трудящемуся защита дружья,

да здравствует

красное

рабочее перо –

нынешнее наше оружие!

[1923]

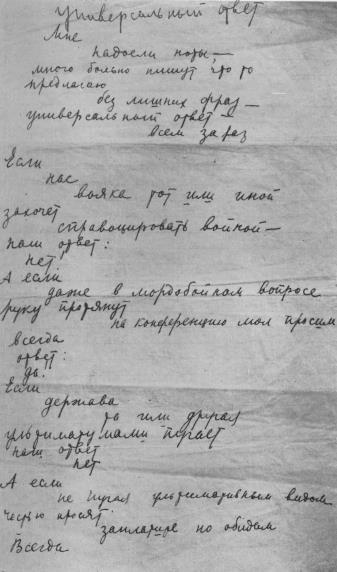

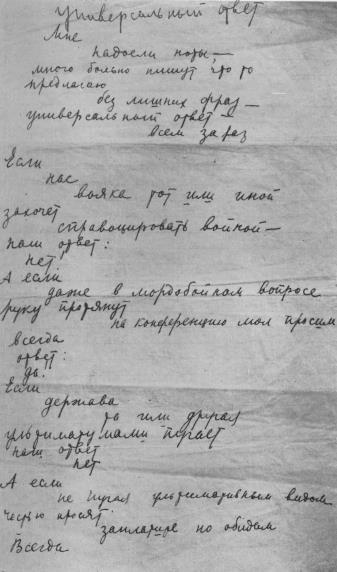

Универсальный ответ*

Мне

надоели ноты –

много больно пишут что-то.

Предлагаю

без лишних фраз

универсальный ответ –

всем зараз.

Если

нас

вояка тот или иной

захочет

спровоцировать войной, –

наш ответ:

нет!

А если

даже в мордобойном вопросе

руку протянут –

на конференцию, мол, просим, –

всегда

ответ:

да!

Если

держава

та или другая

ультиматумами пугает, –

наш ответ:

нет!

А если,

не пугая ультимативным видом,

просят:

– Заплатим друг другу по обидам, –

всегда

ответ:

да!

Если

концессией

или чем прочим

хотят

на шею насесть рабочим, –

наш ответ:

нет!

А если

взаимно,

вскрыв мошну тугую,

предлагают:

– Давайте

честно поторгуем! –

всегда

ответ:

да!

Если

хочется

сунуть рыло им

в то,

кого судим,

кого милуем, –

наш ответ:

нет!

Если

просто

попросят

одолжения ради –

простите такого-то –

дурак-дядя, –

всегда

ответ:

да!

Керзон*,

Пуанкаре*,

и еще кто́ там?!

Каждый из вас

пусть не поленится

и, прежде

чем испускать зряшние ноты,

прочтет

мое стихотвореньице.

[1923]

Воровский*

Сегодня,

пролетариат,

гром голосов раскуй,

забудь

о всепрощеньи-воске.

Приконченный

фашистской шайкой воровско́й,

в последний раз

Москвой

пройдет Воровский*.

Сколько не станет…

Сколько не стало…

Скольких – в клочья…

Скольких – в дым…

Где б ни сдали.

Чья б ни сдала

Мы не сдали,

мы не сдадим.

Сегодня

гнев

скругли

в огромный

бомбы мяч.

Сегодня

голоса́

размолний штычьим блеском.

В глазах

в капиталистовых маячь.

Чертись

по королевским занавескам.

Ответ

в мильон шагов

пошли

на наглость нот*.

Мильонную толпу

у стен кремлевских вызмей.

Пусть

смерть товарища

сегодня

подчеркнет

бессмертье

дела коммунизма.

[1923]

Это значит вот что!*

Что значит,

что г-н Ке́рзон

разразился грозою нот?

Это значит –

чтоб тише лез он,

крепи

воздушный

флот!

Что значит,

что господин Фош*

по Польше парады корчит?

Это значит –

точится нож.

С неба смотри зорче!

Что значит,

что фашистское тупорылье*

осмелилось

нашего тронуть?

Это значит –

готовь крылья!

Крепи

СССР оборону!

Что значит,

что пни да кочки

всё еще

по дороге к миру?

Это значит –

красный летчик,

нашу

силу

в небе рекламируй!

Что значит,

что стал

груб

нынче

голос

пана?

Это значит –

последний руб

гони

на аэропланы!

Что значит,

что фашист Амадори*

разгалделся

о нашей гибели?

Это значит –

воздушное море

в пену

пропеллерами

выбели!

Небо в грозовых пятнах.

Это значит:

во-первых

и во-вторых,

в-третьих,

в-четвертых

и в-пятых, –

небо пропеллерами рыхль!

[1923]

Баку*

Баку.

Город ветра.

Песок плюет в глаза.

Баку.

Город пожаров.

Полыхание Балахан*.

Баку.

Листья – копоть.

Ветки – провода.

Баку.

Ручьи –

чернила нефти.

Баку.

Плосковерхие дома.

Горбоносые люди.

Баку.

Никто не селится для веселья.

Баку.

Жирное пятно в пиджаке мира.

Баку.

Резервуар грязи,

но к тебе

я тянусь

любовью

более –

чем притягивает дервиша Тибет,

Мекка – правоверного,

Иерусалим –

христиан

на богомолье.

По тебе

машинами вздыхают

миллиарды

поршней и колес.

Поцелуют

и опять

целуют, не стихая,

маслом,

нефтью,

тихо

и взасос.

Воле города

противостать не смея,

цепью сцепеневших тел

льнут

к Баку

покорно

даже змеи

извивающихся цистерн.

Если в будущее

крепко верится –

это оттого,

что до краев

изливается

столицам в сердце

черная

бакинская

густая кровь.

[1923]

Разве у вас не чешутся обе лопатки?*

Если

с неба

радуга

свешивается

или

синее

без единой заплатки –

неужели

у вас

не чешутся

обе

лопатки?!

Неужели не хочется,

чтоб из-под блуз,

где прежде

горб был,

сбросив

груз

рубашек-обуз,

раскры́лилась

пара крыл?!

Или

ночь когда

в звездищах разно́чится

и Медведицы

всякие

лезут –

неужели не завидно?!

Неужели не хочется?!

Хочется!

до зарезу!

Тесно,

а в небе

простор –

дыра!

Взлететь бы

к богам в селения!

Предъявить бы

Саваофу*

от ЦЖО*

ордера́

на выселение!

Калуга!

Чего окопалась лугом?

Спишь

в земной яме?

Тамбов!

Калуга!

Ввысь!

Воробьями!

Хорошо,

если жениться собрался:

махнуть крылом –

и

губерний за двести!

Выдернул

перо

у страуса –

и обратно

с подарком

к невесте!

Саратов!

Чего уставил глаз?!

Зачарован?

Птичьей точкой?

Ввысь –

ласточкой!

Хорошо

вот такое

обделать чисто:

Вечер.

Ринуться вечеру в дверь.

Рим.

Высечь

в Риме фашиста –

и

через час

обратно

к самовару

в Тверь.

Или просто:

глядишь,

рассвет вскрыло –

и начинаешь

вперегонку

гнаться и гнаться.

Но…

люди – бескрылая

нация.

Людей

создали

по дрянному плану:

спина –

и никакого толка.

Купить

по аэроплану –

одно остается

только.

И вырастут

хвост,

перья,

крылья.

Грудь

заостри

для любого лёта.

Срывайся с земли!

Лети, эскадрилья!

Россия,

взлетай развоздушенным флотом.

Скорей!

Чего,

натянувшись жердью,

с земли

любоваться

небесною твердью?

Буравь ее,

авио.

[1923]

«…товарищ Чичерин и тралеры отдает и прочее…»*

товарищ Чичерин*

и тралеры отдает*

и прочее.

Но поэту

незачем дипломатический такт.

Я б

Керзону

ответил так:

– Вы спрашиваете:

«Тралеры брали ли?»

Брали тралеры.

Почему?

Мурман бедный.

Нужны ему

дюже.

Тралер

до того вещь нужная,

что пришлите

хоть сто дюжин,

все отберем

дюжину за дюжиною.

Тралером

удобно

рыбу удить.

А у вас,

Керзон,

тралерами хоть пруд пруди.

Спрашиваете:

«Правда ли

подготовителей восстаний

поддерживали

в Афганистане?»

Керзон!

До чего вы наивны,

о боже!

И в Персии

тоже.

Известно,

каждой стране

в помощи революционерам

отказа нет.

Спрашиваете:

«Правда ли,

что белых

принимают в Чека,

а красных

в посольстве?»

Принимаем –

и еще как!

Русские

неподражаемы в хлебосольстве.

Дверь открыта

и для врага

и для друга.

Каждому

помещение по заслугам.

Спрашиваете:

«Неужели

революционерам

суммы идут из III Интернационала?»

Идут.

Но [. . . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . .]ало.

Спрашиваете:

«А воевать хотите?»

Господин Ке́рзон,

бросьте

этот звон

железом.

Ступайте в отставку!

Чего керзоните?!

Наденьте галоши,

возьмите зонтик.

И,

по стопам Ллойд-Джорджиным*,

гуляйте на даче,

занимайтесь мороженым.

А то

жара

действует на мозговые способности.

На слабые

в особенности.

Г-н Керзон,

стихотворение это

не считайте

неудовлетворительным ответом.

С поэта

взятки

гладки.

[1923]

О том, как у Керзона с обедом разрасталась аппетитов зона*

Керзон разразился ультиматумом.

Не очень ярким,

так…

матовым.

«Чтоб в искренности СССР

убедиться воочию,

возвратите тралер,

который скрали*,

и прочее, и прочее, и прочее…»

Чичерин ответил:

«Что ж,

берите,

ежели вы

в просьбах своих

так умеренны

и вежливы»

А Керзон

взбесился что было сил.

«Ну, – думает, –

мало запросил.

Ужотко

загну я им нотку!»

И снова пастью ощеренной

Керзон

лезет на Чичерина.

«Каждому шпиону,*

который

кого-нибудь

когда-нибудь пре́дал,

уплатить по 30

и по 100 тысяч.

Затем

пересмотреть всех полпредов.

И вообще…

самим себя высечь».

Пока

официального ответа нет*.

Но я б

Керзону

дал совет:

– Больно мало просите что-то.

Я б

загнул

такую ноту.

Опуская

излишние дипломатические длинноты,

вот

текст

этой ноты:

«Москва, Наркоминдел*,

мистеру Чичерину.

1. Требую немедленной реорганизации в Наркоми́не.

Требую,

чтоб это самое «Ино»

товарища Вайнштейна* изжарило в камине,

а в «Ино»

назначило

нашего Болдуина*.

2. Мисс Гаррисон*

до того преследованиями вызлена,

до того скомпрометирована

в глазах высших сфер,

что требую

предоставить

ей

пожизненно

всю секретную переписку СССР.

3. Немедленно

с мальчиком

пришлите Баку,

чтоб завтра же

утром

было тут.

А чтоб буржуа

жирели, лежа на боку,

в сутки

восстановить

собственнический институт.

4. Требую,

чтоб мне всё золото,

Уркварту – всё железо*,

а не то

развею в пепел и дым».

Словом,

требуйте, сколько влезет, –

всё равно

не дадим.

[1923]

Смыкай ряды!*

Чтоб крепла трудовая Русь,

одна должна быть почва:

неразрываемый союз

крестьянства

и рабочего.

Не раз мы вместе были, чать:

лихая

шла година.

Рабочих

и крестьянства рать

шагала воедино.

Когда пришли

расправы дни,

мы

вместе

шли

на тронище,

и вместе,

кулаком одним,

покрыли по коронище.

Восстав

на богатейский мир,

союзом тоже,

вместе,

пузатых

с фабрик

гнали мы,

пузатых –

из поместий.

Войной

вражи́ще

лез не раз.

Единокровной дружбой

война

навек

спаяла нас

красноармейской службой.

Деньки

становятся ясней.

Мы

занялися стройкой.

Крестьянин! Эй!

Еще тесней

в ряду

с рабочим

стой-ка!

Бельмо

для многих

красный герб.

Такой ввинтите болт им –

чтобы вовек

крестьянский серп

не разлучился

с молотом.

И это

нынче

не слова –

прошла

к словам привычка!

Чай, всем

в глаза

бросалось вам

в газетах

слово

«смычка»?

– Сомкнись с селом! – сказал Ильич,

и город

первый

шествует.

Десятки городов

на клич

над деревнями

шефствуют.

А ты

в ответ

хлеба рожай,

делись им

с городами!

Учись –

и хлеба урожай

учетверишь

с годами.

[1923]

Горб*

Арбат* толкучкою давил

и сбоку

и с хвоста.

Невмоготу –

кряхтел да выл

и крикнул извозца.

И вдруг

такая стала тишь.

Куда девалась скорбь?

Всё было как всегда,

и лишь

ушел извозчик в горб.

В чуть видный съежился комок,

умерен в вёрстах езд.

Он не мешал,

я видеть мог

цветущее окрест.

И свет

и радость от него же

и в золоте Арбат.

Чуть плелся конь.

Дрожали вожжи.

Извозчик был горбат.

[1923]

Коминтерн*

«Зловредная организация, именующая себя III Интернационалом».

Глядя

в грядущую грозу,

в грядущие грома́,

валы времен,

валы пространств громя,

рули

мятежных дней

могуче сжав

и верно, –

плывет

Москвой

дредноут* Коминтерна.

Буржуи мира,

притаясь

по скрывшим окна шторам,

дрожат,

предчувствуя

грядущих штурмов шторм.

Слюною нот

в бессильи

иссякая,

орут:

– Зловредная,

такая, рассякая! –

А рядом

поднят ввысь

миллион рабочих рук,

гудит

сердец рабочих

миллионный стук, –

сбивая

цепь границ

с всего земного лона,

гудит,

гремит

и крепнет

голос миллионный:

– Ты наша!

Стой

на страже красных дней.

Раскатом голосов

покрой Керзоньи бредни!

Вреди,

чтоб был

твой вред

всех вредов повредней,

чтоб не было

организации зловредней.

[1923]

Молодая гвардия*

Дело земли –

вертеться.

Литься –

дело вод.

Дело

молодых гвардейцев –

бег,

галоп

вперед.

Жизнь шажком

стара́ нам.

Бего́м

под знаменем алым.

Комсомольским

миллионным тараном

вперед!

Но этого мало.

Полка́ми

по по́лкам книжным,

чтоб буквы

и то смяло.

Мысль

засеем

и выжнем.

Вперед!

Но этого мало.

Через самую

высочайшую высь

махни атакующим валом.

Новым

чувством

мысль

будоражь!

Но и этого мало.

Ковром

вселенную взвей.

Моль

из вселенной

выбей!

Вели

лететь

левей

всей

вселенской

глыбе!

[1923]

Издевательство летчика*

Тесно у вас,

грязно у вас.

У вас

душно.

Чего ж

в этом грязном,

в тесном увяз?

В новый мир!

Завоюй воздушный.

По норме

аршинной

ютитесь но́рами.

У мертвых –

и то

помещение блёстче.

А воздуху

кто установит нормы?

Бери

хоть стоаршинную площадь.

Мажешься,

са́лишься

в земле пропылённой,

с глоткой

будто пылью пропилен.

А здесь,

хоть все облетаешь лона,

чист.

Лишь в солнце

лучи

окропили.

Вы рубите горы

и скат многолесый,

мостом

нависаете

в мелочь-ручьи.

А воздух,

воздух – сплошные рельсы.

Луны́

и солнца –

рельсы-лучи.

Горд человек,

человечество пыжится:

– Я, дескать,

самая

главная ижица.

Вокруг

меня

вселенная движется. –

А в небе

одних

этих самых Марсов

такая

сплошная

огромная масса,

что все

миллиарды

людья человечьего

в сравнении с ней

и насчитывать нечего.

Чего

в ползках,

в шажочках увяз,

чуть движешь

пятипудовики ту́шины?

Будь аэрокрылым –

и станет

у вас

мир,

которому

короток глаз,

все стены

которого

в ветрах развоздушены.

[1923]

Итог*

Только что

в окошечный

в кусочек прокопчённый

вглядывались,

ждя рассветный час.

Жили

черные,

к земле прижавшись черной,

по фабричным

по задворкам

волочась.

Только что

корявой сошкой

землю рыли,

только что

проселками

плелись возком,

только что…

куда на крыльях! –

еле двигались

шажочком

да ползком.

Только что

Керзоновы угрозы пролетали.

Только что

приказ

крылатый

дан:

– Пролетарий,

на аэроплан! –

А уже

гроши за грошами

слились

в мощь боевых машин.

Завинти винты

и, кроша́ ими

тучи,

в небе

крылом маши.

И уже

в ответ

на афиши

лётный

день

громоздится ко дню.

Задирается

выше и выше

голова

небесам в стрекотню.

Чаще

глаз

на солнце ще́рите,

приложив

козырек руки́. –

Это

пролетарий

в небе

чертит

первые

корявые круги.

Первый

неуклюжий шаг

пускай коряв –

не удержите

поднявших якоря.

Черные!

Смотрите,

своры,

сворищи и сворки.

Ежедневно –

руки тверже,

мозг светлей.

Вот уже

летим

восьмеркою к восьмерке

и нанизываем

петлю к петле.

Мы

привыкли

слово

утверждать на деле,

пусть

десяток птиц кружился нынче.

На недели

взгромоздя

труда недели,

миллионокрылые

в грядущих битвах

вымчим.

Если

вздумают

паны и бары

наступлением

сменить

мазурки и кадрили,

им любым

на ихний вызов ярый

мы

ответим

тыщей эскадрилий.

И когда

придет

итогов год,

в памяти

недели этой

отрывая клад,

скажут:

итого –

пролетарий

стал крылат.

[1923]

Авиачастушки*

И ласточка и курица

на полеты хмурятся.

Как людьё поразлетится,

не догнать его и птице.

Был

летун

один Илья –

да и то

в ненастье ж.

Всякий день летаю я.

Небо –

двери настежь!

Крылья сделаны гусю.

Гусь –

взлетит до крыши.

Я не гусь,

а мчусь вовсю

всякой крыши выше.

Паровоз,

что та́чьца:

еле

в рельсах

тащится.

Мне ж

любые дали – чушь:

в две минуты долечу ж!

Летчик!

Эй!

Вовсю гляди ты!

За тобой

следят бандиты.

– Ну их

к черту лешему,

не догнать нас пешему!

Саранча

посевы жрет,

полсела набила в рот.

Серой

эту

саранчу

с самолета

окачу.

Над лесами жар и зной,

жрет пожар их желтизной

А пилот над этим адом

льет водищу водопадом.

Нынче видели комету,

а хвоста у ней и нету.

Самолет задела малость,

вся хвостина оборвалась.

Плачут горько клоп да вошь, –

человека не найдешь.

На воздушном на пути

их

и тифу не найти.

[1923]

Авиадни*

Эти дни

пропеллеры пели.

Раструбите и в прозу

и в песенный лад!

В эти дни

не на словах,

на деле –

пролетарий стал крылат.

Только что

прогудело приказом

по рядам

рабочих рот:

– Пролетарий,

довольно

пялиться наземь!

Пролетарий –

на самолет! –

А уже

у глаз

чуть не рвутся швы.

Глазеют,

забыв про сны и дрёмы, –

это

«Московский большевик»

взлетает

над аэродромом.

Больше,

шире лётонедели.

Воспевай их,

песенный лад.

В эти дни

не на словах –

на деле

пролетарий стал крылат.

[1923]

Нордерней*

Дыра дырой,

ни хорошая, ни дрянная –

немецкий курорт,

живу в Нордернее.

Небо

то луч,

то чайку роняет.

Море

блестящей, чем ручка дверная.

Полон рот

красот природ:

то волны

приливом

полберега выроют,

то краб,

то дельфинье выплеснет тельце,

то примусом волны фосфоресцируют,

то в море

закат

киселем раскиселится.

Тоска!..

Хоть бы,

что ли,

громовий раскат.

Я жду не дождусь

и не в силах дождаться,

но верую в ярую,

верую в скорую.

И чудится:

из-за островочка

кронштадтцы

уже выплывают

и целят «Авророю».

Но море в терпеньи,

и буре не вывести.

Волну

и не гладят ветровы пальчики.

По пляжу

впластались в песок

и в ленивости

купальщицы млеют,

млеют купальщики.

И видится:

буря вздымается с дюны.

«Купальщики,

жиром набитые бочки,

спасайтесь!

Покроет,

измелет

и сдунет.

Песчинки – пули,

песок – пулеметчики».

Но пляж

буржуйкам

ласкает подошвы.

Но ветер,

песок

в ладу с грудастыми.

С улыбкой:

– как всё в Германии дешево! –

валютчики

греют катары и астмы.

Но это ж,

наверно,

красные роты.

Шаганья знакомая разноголосица.

Сейчас на табльдотчиков*,

сейчас на табльдоты

накинутся,

врежутся,

ринутся,

бросятся.

Но обер*

на барыню

косится рабьи:

фашистский

на барыньке

знак муссолинится*.

Сося

и вгрызаясь в щупальцы крабьи,

глядят,

как в море

закатище вклинится.

Чье сердце

октябрьскими бурями вымыто,

тому ни закат,

ни моря рёволицые,

тому ничего,

ни красот,

ни климатов,

не надо –

кроме тебя,

Революция! Нордерней*, 4 августа

[1923]

Москва – Кенигсберг*

Проезжие – прохожих реже.

Еще храпит Москва деляг.

Тверскую* жрет,

Тверскую режет

сорокасильный «Каделяк»*.

Обмахнуло

радиатор

горизонта веером.

– Eins!

zwei!

drei![1] –

Мотора гром.

В небо дверью –

аэродром.

Брик*.

Механик.

Ньюбо́льд*.

Пилот.

Вещи.

Всем по пять кило.

Влезли пятеро.

Земля попятилась.

Разбежались дорожки –

ящеры.

Ходынка*

накрылась скатертцей.

Красноармейцы,

Ходынкой стоящие,

стоя ж –

назад катятся.

Небо –

не ты ль?..

Звезды –

не вы ль это?!

Мимо звезды́

(нельзя без виз)!

Навылет небу,

всему навылет,

пали́ –

земной

отлетающий низ!

Развернулось солнечное это.

И пошли

часы

необычайниться.

Города́,

светящиеся

в облачных просветах.

Птица

догоняет,

не догнала –

тянется…

Ямы воздуха.

С размаха ухаем.

Рядом молния.

Сощурился Ньюбо́льд

Гром мотора.

В ухе

и над ухом.

Но не раздраженье.

Не боль.

Сердце,

чаще!

Мотору вторь.

Слились сладчайше

я

и мотор:

«Крылья Икар

в скалы низверг*,

чтоб воздух-река

тек в Кенигсберг*.

От чертежных дел

седел Леонардо*,

чтоб я

летел,

куда мне надо.

Калечился Уточкин*,

чтоб близко-близко,

от солнца на чуточку,

парить над Двинском*.

Рекорд в рекорд

вбивал Горро́*,

чтобы я

вот –

этой тучей-горой.

Коптел

над «Гномом*»

чтоб спорил

с громом

моторов стук».

Что же –

для того

конец крылам Ика́риным,

человечество

затем

трудом заводов никло, –

чтобы этакий

Владимир Маяковский,

барином,

Кенигсбергами

распархивался

на каникулы?!

Чтобы этакой

бесхвостой

и бескрылой курице

меж подушками

усесться куце?!

Чтоб кидать,

и не выглядывая из гондолы,

кожуру

колбасную –

на города и долы?!.

Нет!

Вылазьте из гондолы, плечи!

100 зрачков

глазейте в каждый глаз!

Завтрашнее,

послезавтрашнее человечество,

мой

неодолимый

стальнорукий класс, –

я

благодарю тебя

за то,

что ты

в полетах

и меня,

слабейшего,

вковал своим звеном.

Возлагаю

на тебя –

земля труда и пота –

горизонта

огненный венок.

Мы взлетели,

но еще – не слишком.

Если надо

к Марсам

дуги выгнуть –

сделай милость,

дай

отдать

мою жизнишку.

Хочешь,

вниз

с трех тысяч метров

прыгну?!

Berlin, 6/IX-23

Солидарность*

Наша пушнина пришла на Лейпцигскую ярмарку в забастовку транспортников. Тт. Каминский* и Кушнер* обратились в стачечный комитет, и сам комитет пошел с ними разгружать вагоны советских товаров. Товарищи из ВЦСПС, отметьте этот акт международной рабочей солидарности!

Ярмарка.

Вовсю!

Нелепица на нелепице.

Лейпциг гудит.

Суетится Лейпциг.

Но площадь вокзальную грохот не за́лил.

Вокзалы стоят.

Бастуют вокзалы.

Сегодня

сказали хозяевам грузчики:

«Ну что ж,

посидимте, сложивши ручки!»

Лишь изредка

тишь

будоражило эхо:

это

грузчики

бьют штрейкбрехеров.

Скрипят буржуи.

Ходят около:

– Товарищи эти разденут до́гола! –

Но случай

буржуям

веселие кинул:

Советы

в Лейпциг

прислали пушнину.

Смеясь,

тараканьими водят усами:

– Устроили стачечку –

лопайте сами!

Забудете к бунтам клонить и клониться,

когда заваляются ваши куницы! –

Вовсю балаганит,

гуляет Лейпциг.

И вдруг

буржуям

такие нелепицы

(от дива

шея

трубой водосточной):

выходит –

живьем! –

комитет стачечный.

Рукав завернули.

Ринулись в дело.

И…

чрево пакгауза

вмиг опустело.

Гуляет ярмарка.

Сыпет нелепицы.

Гуляет советским соболем Лейпциг.

Страшны ли

рабочим

при этакой спайке

буржуевы

белые

своры и стайки?!

[1923]

Уже!*

Уже голодище

берет в костяные путы.

Уже

и на сытых

наступают посты.

Уже

под вывесками

«Milch und Butter»[2]

выхващиваются хвосты.

Уже

на Kurfürstendamm’е*

ночью

перешептываются выжиги:

«Слыхали?!

Засада у Рабиновича…

Отобрали

Уже

воскресли

бывшие бурши*.

Показывают

буржуйный норов.

Уже

разговаривают

языком пушек

Уже

заборы

стали ломаться.

Рвет

бумажки

ветра дых.

Сжимая кулак,

у коммунистических прокламаций

толпы

голодных и худых.

Уже

валюта

стала Луна-парком* –

не догонишь

и четырежды скор –

так

летит,

летит

германская марка

с долларных

американских гор.

Уже

чехардят*

Штреземаны и Куны.

И сытый,

и тот, кто голодом глодан,

знают –

это

пришли кануны

нашего

семнадцатого года.

[1923]

Киноповетрие*

Европа.

Город.

Глаза домищами шарили.

В глаза –

разноцветные капли.

На столбах,

на версту,

на мильоны ладов:

!!!!!ЧАРЛИ ЧАПЛИН!!!!!

Мятый человечишко

из Лос-Анжело́са*

через океаны

раскатывает ролик.

И каждый,

у кого губы́ нашлося,

ржет до изнеможения,

ржет до колик.

Денди туфлястый (огурцами огу́рятся) –

к черту!

Дамища (груди – стог).

Ужин.

Курица.

В морду курицей.

Мотоцикл.

Толпа.

Сыщик.

Свисток.

В хвост.

В гриву.

В глаз.

В бровь.

Желе-подбородки трясутся игриво.

Кино

гогочет в мильон шиберо́в*.

Молчи, Европа,

дура сквозная!

Мусьи,

заткните ваше орло́.

Не вы,

я уверен, –

не вы,

я знаю, –

над вами

смеется товарищ Шарло́*.

Жирноживотые.

Лобоузкие.

Европейцы,

на чем у вас пудры пыльца?

Разве

эти

чаплинские усики –

не всё,

что у Европы

осталось от лица?

Шарло.

Спадают

штаны-гармошки.

Кок.

Котелочек около кло́ка.

В издевке

твои

комарьи ножки,

Европа фраков

и файфоклоков.

Кино

заливается щиплемой девкой.

Чарли

заехал

какой-то мисс.

Публика, тише!

Над вами издевка.

Европа –

оплюйся,

сядь,

уймись.

Чаплин – валяй,

марай соуса́ми.

Будет:

не соусом,

будет:

не в фильме.

Забитые встанут,

забитые сами

метлою

пройдут

мировыми милями.

А пока –

Мишка,

верти ручку.

Бой! Алло!

Всемирная сенсация.

Последняя штучка.

Шарло на крыльях.

Воздушный Шарло.

[1923]

Маяковская галерея

Пуанкаре*

Мусье!

Нам

ваш

необходим портрет.

На фотографиях

ни капли сходства нет.

Мусье!

Вас

разница в деталях

да не вгоняет

в грусть.

Позируйте!

Дела?

Рисую наизусть.

По политике глядя,

Пуанкаре*

такой дядя. –

Фигура

редкостнейшая в мире –

поперек

себя шире.

Пузо –

ест до́сыта.

Лысый.

Небольшого роста –

чуть

больше

хорошей крысы.

Кожа

со щек

свисает,

как у бульдога.

Бороды нет,

бородавок много.

Зубы редкие –

всего два,

но такие,

что под губой

умещаются едва.

Физиономия красная,

пальцы – тоже:

никак

после войны

отмыть не может.

Кровью*

двадцати миллионов

и пальцы краснеют,

и на

волосенках,

и на фрачной коре.

Если совесть есть –

из одного пятна

крови

совесть Пуанкаре.

С утра

дела подают ему;

пересматривает бумажки,

кровавит папки.

Потом

отдыхает:

ловит мух

и отрывает

у мух

лапки.

Пообрывав

лапки и ножки,

едет заседать

в Лигу наций*.

Вернется –

паклю

к хвосту кошки

привяжет,

зажжет

и пустит гоняться.

Глядит

и начинает млеть.

В голове

мечты растут:

о, если бы

всей земле

паклю

привязать

к хвосту?!

Затем –

обедает,

как все люди,

лишь жаркое

живьем подают на блюде.

Нравится:

пища пищит!

Ворочает вилкой

с медленной ленью:

крови вид

разжигает аппетит

и способствует пищеваренью.

За обедом

любит

полакать

молока.

Лакает бидонами, –

бидоны те

сами

в рот текут.

Молоко

берется

от рурских детей;

молочница –

генерал Дегут*.

Пищеварению в лад

переваривая пищу,

любит

гулять

по дороге к кладбищу.

Если похороны –

идет сзади,

тихо похихикивает,

на гроб глядя.

Разулыбавшись так,

Пуанкаре

любит

попасть

под кодак*.

Утром

слушает,

от восторга горя, –

газетчик

Парижем

заливается

в мили:

– «Юманите»*!

Пуанкаря

последний портрет* –

хохочет

на могиле! –

От Парижа

по самый Рур –

смех

да чавк.

Балагур!

Весельчак!

Пуанкаре

и искусством заниматься тщится.

Пуанкаре

любит

антикварные вещицы.

Вечером

дает эстетике волю:

орамив золотом,

глазками ворьими

любуется*

траченными молью

Версальским

и прочими догово́рами.

К ночи

ищет развлечений потише.

За день

уморен

делами тяжкими,

ловит

по очереди

своих детишек

и, хохоча

от удовольствия,

сечет подтяжками.

Похлестывая дочку,

приговаривает

меж ржаний:

– Эх,

быть бы тебе

Германией,

а не Жанной! –

Ночь.

Не подчиняясь

обычной рутине –

не ему

за подушки,

за одеяла браться, –

Пуанкаре

соткет*

и спит

в паутине

репараций.

Веселенький персонаж

держит

в ручках

мир

наш.

Примечание.

Мусье,

не правда ли,

похож до нити?!

Нет?

Извините!

Сами виноваты:

вы же

не представились

мне

в мою бытность*

в Париже.

[1923]

Муссолини*

Куда глаз ни кинем –

газеты

полны

именем Муссолиньим.

Для не видевших

рисую Муссолини* я.

Точка в точку,

в линию линия.

Родители Муссолини,

не пыжьтесь в критике!

Не похож?

Точнейшая

копия политики.

У Муссолини

вид

ахов. –

Голые конечности,

черная рубаха*;

на руках

и на ногах

тыщи

кустов

шерстищи;

руки

до пяток,

метут низы.

В общем,

у Муссолини

вид шимпанзы.

Лица нет,

вместо –

огромный

знак погромный.

Столько ноздрей

у человека –

зря!

У Муссолини

всего

одна ноздря,

да и та

разодрана

пополам ровно

при дележе

ворованного.

Муссолини

весь

в блеске регалий.

Таким

оружием

не сразить врага ли?!

Без шпалера*,

без шпаги,

но

вооружен здо́рово:*

на боку

целый

литр касторовый;

когда

плеснут

касторку в рот те,

не повозражаешь

фашистской

роте.

Чтобы всюду

Муссолини

чувствовалось как дома –

в лапище

связка

отмычек и фомок.

В министерстве

первое

выступление премьера

было

скандалом,

не имеющим примера.

Чешет Муссолини,

а не поймешь

ни бельмеса.

Хорошо –

нашелся

переводчик бесплатный.

– Т-ш-ш-ш! –

пронеслось,

как зефир средь леса. –

Это

язык

блатный! –

Пришлось,

чтоб точить

дипломатические лясы,

для министров

открыть

вечерние классы.

Министры подучились,

даже без труда

без особенного, –

меж министрами

много

народу способного.

У фашистов

вообще

к знанию тяга:

хоть раз

гляньте,

с какой жаждой

Муссолиниева ватага

накидывается

на «Аванти»*.

После

этой

работы упорной

от газеты

не остается

даже кассы наборной.

Вначале

Муссолини,

как и всякий Азеф*,

социалистничал,

на митингах разевая зев.

Во время

пребывания

в рабочей рати

изучил,

какие такие Серрати*,

и нынче

может

голыми руками

брать

и рассаживать

за решетки камер.

Идеал

Муссолиний –

наш Петр.

Чтоб догнать его,

лезет из пота в пот.

Портрет Петра.

Вглядываясь в лик его,

говорит:

– Я выше,

как ни кинуть.

Что там

дубинка

у Петра

у Великого!

А я

ношу

целую дубину. –

Политикой не исчерпывается –

не на век же весь ее!

Муссолини

не забывает

и основную профессию.

Возвращаясь с погрома

или с развлечений иных,

Муссолини

не признает

ключей дверных.

Демонстрирует

министрам,

как можно

негромко

любую дверь

взломать фомкой*.

Карьере

не лет же до ста расти.

Надавят коммунисты –

пустишь сок.

А это

всё же

в старости

небольшой,

но верный кусок.

А пока

на свободе

резвится этакий,

жиреет,

блестит

от жирного глянца.

А почему он

не в зверинце,

не за решеткой,

не в клетке?

Это

частное дело

итальянцев.

Примечание.

По-моему,

портрет

удачный выдался.

Может,

не похожа

какая точьца.

Говоря откровенно,

я

с ним

не виделся.

Да, собственно говоря,

и не очень хочется.

Хоть шкура

у меня

и не очень пушистая,

боюсь,

не пригляделся б

какому фашисту я.

[1923]

Керзон*

Многие

слышали звон,

да не знают,

что такое –

Керзон*.

В редком селе,

у редкого города

имеется

карточка

знаменитого лорда.

Гордого лорда

запечатлеть рад.

Но я,

разумеется,

не фотографический аппарат.

Что толку

в лордовой морде нам?!

Лорда

рисую

по делам

по лординым.

У Керзона

замечательный вид.

Сразу видно –

Керзон родовит.

Лысина

двумя волосенками припомажена.

Лица не имеется:

деталь,

не важно.

Лицо

принимает,

какое модно,

какое

английским купцам угодно.

Керзон красив –

хоть на выставку выставь.

Во-первых,

у Керзона,

как и необходимо

для империалистов,

вместо мелочей

на лице

один рот:

то ест,

то орет.

Самое удивительное

в Керзоне –

аппетит.

Во что

умудряется

столько идти?!

Заправляет

одних только

мурманских осетров*

по тралеру

ежедневно

желудок-ров.

Бойся

Керзону

в зубы даться –

аппетит его

за обедом

склонен разрастаться.

И глотка хороша.

Из этой

глотки

голос –

это не голос,

а медь.

Но иногда*

испускает

фальшивые нотки,

если на ухо

наш

наступает медведь.

Хоть голос бочкин,

за вёрсты дно там,

но толк

от нот от этих

мал.

Рабочие

в ответ*

по этим нотам

распевают

«Интернационал».

Керзон

одеждой

надает очок!

Разглаженнейшие брючки

и изящнейший фрачок;

духами душится, –

не помню имя, –

предпочел бы

бакинскими душиться,

нефтяными.

На ручках

перчатки

вечно таскает, –

общеизвестная манера

шулерска́я.

Во всяких разговорах

Керзонья тактика –

передернуть

парочку фактиков.

Напишут бумажку,

подпишутся:

«Раскольников*»,

и Керзон

на НКИД врет, как на покойников.

У Керзона

влечение

и к развлечениям.

Одно из любимых

керзоновских

занятий –

ходить

к задравшейся

английской знати.

Хлебом Керзона не корми,

дай ему

задравшихся супругов.

Моментально

водворит мир,

рассказав им

друг про друга.

Мужу скажет:

– Не слушайте

сплетни,

не старик к ней ходит,

а несовершеннолетний. –

А жене:

– Не верьте,

сплетни о шансонетке.

Не от нее,

от другой

у мужа

детки. –

Вцепится

жена

мужу в бороду

и тянет

книзу –

лафа Керзону,

лорду –

маркизу.

Говорит,

похихикивая

подобающе сану:

– Ну, и устроил я им*

Лозанну! –

Многим

выяснится

в этой миниатюрке,

из-за кого

задрались

греки

и турки.

В нотах

Керзон

удал,

в гневе –

яр,

но можно

умилостивить,

показав долла́р.

Нет обиды,

кою

было бы невозможно

смыть деньгою.

Давайте доллары,

гоните шиллинги,

и снова

Керзон –

добрый

и миленький.

Был бы

полной чашей

Керзоний дом,

да зловредная организация*

у Керзона

бельмом.

Снится

за ночь

Керзону

раз сто,

как Шумяцкий*

с Раскольниковым

подымают Восток

и от гордой

Британской

империи

летят

по ветру

пух и перья.

Вскочит

от злости

бегемотово-сер –

да кулаками на карту

СССР.

Пока

кулак

не расшибет о камень,

бьет

по карте

стенной

кулаками.

Примечание.

Можно

еще поописать

лик-то,

да не люблю я

этих

международных

конфликтов.

[Москва, 21 мая 1923]

Пилсудский*

Чьи уши –

не ваши ли? –

не слышали

о грозном

фельдмаршале?!

Склонитесь,

забудьте

суеты

и су́етцы!

Поджилки

не трясутся у кого!

Мною

рисуется

портрет Пилсудского.

У Пилсудского

нет

никакого роста.

Вернее,

росты у него разные:

маленький –

если бьют,

большой –

если победу празднует.

Крохотный лоб.

Только для кокарды:

уместилась чтоб.

А под лобиком

сейчас же

идут челюстищи

зубов на тыщу

или

на две тыщи.

Смотри,

чтоб челюстьце

не попалась работца,

а то

разрастется.

Приоткроется челюсть,

жря

или зыкая, –

а там

вместо языка –

верста треязыкая.

Почему

уважаемый воин

так

обильно

языками благоустроен?

А потому

такое

языков количество,

что три сапога,

по сапогу на величество, –

а иногда

необходимо,

чтоб пан мог

вылизывать

единовременно

трое сапог:

во-первых –

Фошевы*

подошвы,

Френчу*

звездочку шпорову

да туфлю

собственному

буржуазному

борову.

Стоит

на коленках

и лижет,

и лижет,

только сзади

блестят

пуговицы яркие.

Никто

никогда

не становился ниже:

Пилсудский*

даже ниже

польской марки.

А чтоб в глаза

не бросился

лизательный снаряд –

над челюстью

усищев жесткий ряд.

Никто

не видал

Пилсудского телеса.

Думаю,

под рубашкой

Пилсудский – лиса.

Одежда:

мундир,

в золото выткан,

а сзади к мундиру –

длиннющая нитка,

конец к мундиру,

а конец второй –

держится

Пуанкарой*.

Дернет –

Пилсудский дрыгнет ляжкой.

Дернет –

Пилсудский звякнет шашкой.

Характер пилсудчий –

сучий.

Подходит хозяин –

хвостика выкрут.

Скажет:

«Куси!» –

вопьется в икру.

Зато

и сахар

попадает

на носик

этой

злейшей

из антантовских мосек.

То новеньким

заменят

жупан драненький,

то танк подарят,

то просто франки.

Устрой

перерыв

в хозяйских харчах –

и пес

моментально б

сник

и зачах.

Должен

и вере

дать дань я

и убеждения

оттенить

до последних толик:

Пилсудский

был

социалистического вероисповедания,

но

по убеждению

всегда

иезуит-католик.

Демократизм прихрамывает,

староват одёр,

у рабочих

в одра

исчезает вера.

Придется

и Пилсудскому

задать дёру

из своего

Бельведера*.

Примечание.

Не очень ли

портрет

выглядит подленько?

Пожалуй,

но все же

не подлей подлинника.

[1923]

Стиннес*

В Германии,

куда ни кинешься,

выжужживается

имя

Стиннеса*.

Разумеется,

не резцу

его обреза́ть,

недостаточно

ни букв,

ни линий ему.

Со Стиннеса

надо

писать образа.

Минимум.

Все –

и ряды городов

и сёл –

перед Стиннесом

падают

ниц.

Стиннес –

вроде

солнец.

Даже солнце тусклей

пялит

наземь

оба глаза

и золотозубый рот.

Солнце

шляется

по земным грязям,

Стиннес –

наоборот.

К нему

с земли подымаются лучики –

прибыли,

ренты*

и прочие получки.

Ни солнцу,

ни Стиннесу

страны насест,

наций узы:

«интернационалист» –

и немца съест

и француза.

Под ногами его

враг

разит врага.

Мертвые

падают –

рота на роте.

А у Стиннеса –

в Германии

одна

нога,

а другая –

напротив.

На Стиннесе

всё держится:

сила!

Это

даже

не громовержец –

громоверзила.

У Стиннеса

столько

частей тела,

что запомнить –

немыслимое дело.

Так,

вместо рта

у Стиннеса

рейхстаг*.

Ноги –

германские желдороги.

Без денег

карман –

болтается задарма,

да и много ли

снесешь

в кармане их?!

А Стиннеса

карман –

госбанк Германии.

У человеков

слабенькие голоса,

а у многих

и слабенького нет.

Голос

Стиннеса –

каждая полоса

тысячи

германских газет.

Даже думать –

и то

незачем ему:

все Шпенглеры* –

только

Стиннесов ум.

Глаза его –

божьего

глаза

ярче,

и в каждом

вместо зрачка –

долла́рчик.

У нас

для пищеварения

кишечки узкие,

невелика доблесть.

А у Стиннеса –

целая

Рурская

область.

У нас пальцы –

чтоб работой пылиться.

А у Стиннеса

пальцы –

вся полиция.

Оперение?

Из ничего умеет оперяться,

даже

из репараций.

А чтоб рабочие

не пробовали

вздеть уздечки,

у Стиннеса

даже

собственные эсдечики*.

Немецкие