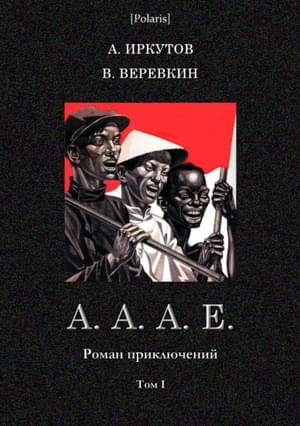

Молодые герои и героини написанного в коминтерновско-агитационном духе романа советских писателей А. Иркутова и В. Веревкина «А. А. А. Е.» мечутся по странам и континентам, переживают невероятные приключения, попадают то в азиатские гаремы, то в африканские джунгли – и повсюду устраивают революции. «Роман приключений» «А. А. А. Е.» был впервые издан в 1924 г. и переиздается впервые.

Андрей Иркутов, Владимир Веревкин

А. А. А. Е.

А. А. А. Е.

Глава первая,

в которой завязывается первый узел

– Ура!

– Еще раз.

– Ура!

– Еще раз.

– Ура!

– Качать Виктора!

– Тише, черти! Ребра сломаете.

– Ура! Ура! Ура!

Ух! Чуть не до самого потолка. Руки молодые, сильные. Подбросят, так держись. Знал комсомол, кого дать во флот. Таких молодцов отобрал, что любо. Один к одному. Здоровые! Крепкие! Стройные!

Взлетает Виктор кверху. Смеется.

– А ну, повыше!

И повыше неплохо. Фу ты! Даже сердце замирает. Привыкай, Виктор. А если на мачте, да в бурю?

Крепко комсомольское сердце. Руки качавших устали. А сердце не устало.

– Ну, будет с тебя!

Опустили на землю. Тесным кольцом обступили. Радостно смеются, улыбаются молодые задорные лица.

– Так через неделю, говоришь?

– Через неделю.

И опять:

– Ура!

Читатели народ нетерпеливый. Им нужно знать: а что, а почему, а зачем? Вот и сейчас. Наверно, уже не терпится.

– А почему ура кричат?

– А зачем качают?

– А кого?

Надо объяснить, ничего не поделаешь.

Ура кричат потому, что судно «Товарищ» через неделю уходит в кругосветное плавание.

Качают, конечно, не затем, чтобы печенки вытрясти, а затем, чтобы выразить свое удовольствие тому, кто эту новость сообщил.

Качают товарища Виктора, молодого штурмана.

Удовлетворены? Ну, так отправимся дальше…

…самое лучшее, по Неве, пароходом.

Когда крикнут:

– Морской канал.

Тогда вылезать надо.

Сразу удивитесь. На Неве судов много, а здесь еще больше. На Неве суда большие, а здесь огромные. Все, что не может влезть в Неву, влезает в морской канал.

Грязные закопченные купцы глотают ненасытными глотками тысячи тонн груза. Чистые, еще мокрые от недавнего мытья пассажирские пароходы любезно подставляют ладони своих сходней под ноги людей иностранного вида. Угрюмо смотрят куда-то вдаль, покрытые чехлами, орудия военных судов.

На берегу суетня и крики. Скрип гигантских подъемных Кранов. Говор сотен людей на сотнях наречий.

Достаточно грязно. С непривычки и грязь, и груды тюков и ящиков мешают найти дорогу. Да и различить нужное вам судно среди массы похожих друг на друга кораблей не так-то легко.

Но сегодня ведь вы ищете совсем особое судно. Вы ищете судно «Товарищ», на котором юные моряки отправляются в свое первое кругосветное плавание.

Его вы найдете сразу. Вон там, где собралась толпа. Где реют красные флаги. Где гремит музыка.

Вам покажется, что здесь собрался весь Ленинград. И вы не ошибетесь.

Кроме Ленинграда, есть тут и представители других городов. В проводах судна «Товарищ» принимают участие многие районы республики.

Виктор волнуется.

Виктор должен произнести ответную речь. Он внимательно вслушивается в слова ораторов. Сколько теплоты, сколько любви! Вот этот старый рабочий. У него есть сын на этом судне. Но он думает не только о своем сыне. Он думает о всех. Он всех называет:

– Сынки наши! Молодцы наши!

Молодцы волнуются не меньше Виктора. Сердца, как птицы, бьются под матросскими фуфайками.

Шутка сказать. На судне, идущем под красным флагом, объехать вокруг света. Промелькнуть красной птицей мимо твердынь злейших врагов России. Заронить надежду в сердца миллионов колониальных рабов. Почувствовать братское пожатие пролетариев всего мира.

И, кроме того, увидеть невиданные страны. Подставить молодое тело палящим лучам тропического солнца. Перекинуться шуткой с зубастой акулой. Сорвать спелые бананы в садах Индии. Подразнить обезьян в лесах Борнео. Улыбнуться священному крокодилу в бассейнах храма Вишну.

Мало этого?

Как тут не волноваться?

Отзвучали последние слова. Виктор, готовивший часовую речь, едва выдавил:

– Прощайте, товарищи… обещаем… мы… одним словом… мы, комсомольцы.

И не надо больше: все поняли то, что осталось недоговоренным; каких еще слов надо, когда все вот в этих двух, простых и ярких:

– Мы, комсомольцы!

Давай, капитан, команду! Отчаливай, судно! Уплывай, родной берег! Мы, комсомольцы, всегда найдем дорогу назад.

– Ура!

– Ребята! Никак Фоксик!

– Да что ты?

– Ей-ей. Смотри, смотри!

– Так и есть, Фоксик!

Под ногами столпившихся на берегу провожатых заметался песик. Маленький, черно-белый, с обрубленным хвостиком и настороженными ушами. Присел на минуту. Покрутил мордочкой. Потянул носом. И… решительно прыгнул в воду.

Его забыли! Маленькое собачье сердце не могло снести этой обиды. Его забыли.

Разве он не был любимцем всех? Разве он не научился танцевать на задних лапах? Разве не умел он прямо с земли прыгать на плечо Виктора? Разве не делал он свое собачье дело со всем пылом своей собачьей юности?

И вот, его забыли!

Лучше утопиться, чем снести такую обиду. А какая холодная вода!

– Товарищ капитан!

– Ну?

– Прикажите спустить шлюпку.

– В чем дело?

– Там, за бортом.

– Человек?

– Фоксик, товарищ капитан!

Шлюпка через секунду была на воде. Гребли на славу, хвастая своим искусством перед наблюдавшими с берега провожатыми.

Раз-два! Раз-два!

Четко опускались весла на тихую поверхность канала и белыми чайками взмывали кверху.

– Де-ержись, Фоо-оксик.

Фоксик держался. Он яростно работал лапами, фыркал, крутил головой, но плыл, плыл вперед. Расстояние между ним и шлюпкой все уменьшалось.

– Ребята! Доплывет или нет?

– Доплывет.

– Он словно уставать стал?

– И то, устает.

– Навались-ка дружней!

И в ту самую минуту, когда бедный пес, выбившись из сил, приготовился раз навсегда нырнуть под воду, чья-то рука схватила его за шиворот, подняла на воздух и опустила на теплые сухие колени. На берегу прогремело «ура» в честь этого первого подвига моряков.

К вечеру миновали Кронштадт. Проделали весь полагающийся отходящему судну ритуал и, рассекая волны Финского залива, двинулись вперед, твердо зная, что там, впереди – море.

Правда, море – Балтийское, серое, тяжело-свинцовое, мало сулящее радости и удовольствий тому, кто доверятся его хмурым волнам.

Но, все-таки, море!

Свободный от работы Виктор стоял, держась руками за перила борта. Слегка покачивало и набегавший ветер обещал свежую ночь. На горизонте медленно садился на волны огромный огненный шар. Залюбовавшись картиной заката, Виктор не заметил, как бегавший по незнакомой ему палубе Фокс вспрыгнул на плечо своего друга.

– Это ты, Фоксик? – улыбнулся Виктор.

Фокс, как бы отвечая, махнул куцым хвостом и лизнул Виктора теплым шершавым языком.

Если читатель хочет узнать, как выглядит Виктор, то сейчас самый подходящий для этого момент.

Первый и последний раз Виктор стоит спокойно, ничего но делая. В дальнейшем, волею авторов, он на всем протяжении романа будет двигаться, суетиться, лазать, бегать, плавать, прыгать и т. д. В этом непрерывном движении вы не сумеете определить, какого он роста, не сможете уловить цвета его глаз. Делайте это сейчас, пока не поздно.

Рост – 6 футов, 2 с половиной дюйма.

Вес – 3 пуда 15 фунтов.

Волосы – каштановые.

Глаза – карие.

Черты лица правильные.

Чуть заметная родинка на левой щеке.

Имя – Виктор. Фамилия… а, впрочем, так мы до вечера не кончим. Какое вам дело до его фамилии? Просто:

Товарищ Виктор.

Несколько минут Виктор стоял, глядя назад, туда, где едва заметной полоской маячили очертания Кронштадта. Потом поправил матросскую бескозырку, глубоко вдохнул соленый влажный воздух и, повернувшись на носках, впился глазами в беспредельный горизонт.

Здравствуй, море!

– Пора, Женя!

– Ах, Верка, да отстань ты!

– Говорю, пора! Все давно ушли. Скоро последний пароход.

– Ах, да не лезь!

Девушка в красном платочке, из-под которого выбивались пряди золотистых волос, отмахнулась от назойливой подруги.

– Хоть куртку-то застегни, – не отставала та. – Холодно!

С моря тянуло пронизывающей сыростью.

– Ладно, застегнула уже.

И Женя сердито запахнула кожаную куртку. На левой стороне груди сверкнул в лучах заходящего солнца портрет Ильича. Лучи солнца окрасили его красным.

– И что сидеть? – не унималась другая. – И знакомых-то никого у тебя нет на «Товарище». А ты…

– Не понимаешь ты ничего, Верка.

Девушка с портретом Ильича на груди встала.

– Не понимаешь! Уехали они! У-е-ха-ли. Что это значит?

– Значит, что уехали.

– Это значит, что они увидят новые земли, новые моря, новые страны, солнце новое. Весь мир увидят! Эх, счастливые: завидую я им. Вот как завидую!

– А все-таки холодно. Дождь будет.

– Ну идем, идем! Ладно.

И две подруги, пробираясь меж грудами ящиков и тюков, пошли по направлению к городу.

Жене двадцать два года.

Ее прошлое? В обязанности романиста двадцатого века не входит подробное описание прошлого героев. Но на прошлом Жени нам придется немного остановиться.

Детство в знойных туркестанских степях на афганской границе. Отец – американский рабочий, социалист. Из Америки вынужден был бежать. Последней станцией его бегства оказались оросительные работы в Туркестане. На этой последней станции встретилась ему женщина со смуглым лицом и черными глазами. От него и этой женщины родилась Женя.

Мать передала ей знание местного наречия и местного быта. Отец подарил ей безукоризненный английский язык и реальные представления об Америке.

Плюс к этому: глубокая любовь к угнетенным народам востока от матери, и ненависть к жирным буржуа – от отца.

Девушка с такими данными не могла остаться в стороне от великого ноябрьского шквала, не могла не принять участи я в борьбе, не могла не пойти под знаменем КИМ’а, не могла не поступить в ВУЗ, когда гром боев сменился тишиной передышки.

Что эта передышка временная, Женя, конечно, знала. Но что конец этой передышки для нее пройдет так внезапно, она не думала.

Заполняя свою анкету и вписывая в графу:

«На каких языках, кроме русского, вы говорите?»

Ответ:

«На английском и на фарсидских наречиях».

Женя не предполагала, что этот ответ решает ее судьбу.

Товарищ Арахан получил новое назначение. Сегодня, с поездом 10.40, он должен выехать по месту своей службы.

Быть полпредом в Афганистане – это далеко не синекура. Отдыхать там вряд ли придется. Афганистан – больная мозоль на пальцах многих лордов. Каждый шаг Советской России в Афганистане берется этими господами на учет.

Промахиваться здесь не рекомендуется.

Вот почему в штате полпреда работники должны быть отборные. И самым отборным среди всех должен быть секретарь.

Товарищ Арахан мечется по комнате. Он путается между двумя чемоданами и никак не может вспомнить, положил ли он проклятые крахмальные воротнички, столь необходимые каждому полпреду, или не положил?

Товарищ Арахан волнуется.

Дело в том, что старый, опытный секретарь афганского полпредства захворал. Захворал совершенно неожиданно и очень тяжело.

Врачи но сказали ничего определенного. Может быть, он поправится и через несколько дней сможет последовать за Араханом.

Может быть…

Во всяком случае, сегодня вечером ожидают кризиса.

Арахан то и дело поглядывает на часы. Еще не поздно. Поезд отходит через два часа. За два. часа человек может и умереть, и поправиться. Надо позвонить в больницу.

Товарищ Арахан подходит к телефону. Нервным движением снимает трубку, нетерпеливо стучит рычажком.

– Алло! Алло! Центральная?

– 17–28, – тянет голос с другой стороны проволоки.

– Дайте 42–75!

– Позвонила.

Товарищ Павлов открыл глаза. У его постели стояли двое мужчин и одна женщина – все в белом.

Товарищ Павлов силился что-то вспомнить. Сдвинул тонкие брови. Пожевал губами. Попробовал пошевельнуть рукой.

Нет! Вспомнить он ничего не может. Позади какая-то пустота… Какой-то черный провал, без конца, без начала. Впрочем… постойте!

– Какое сегодня число?

– Пятое! Вам нельзя говорить.

Пятое. Пятое. Брови сжимаются сильней. От страшного напряжения на лбу выступает пот. Крупными каплями скатывается по щекам.

Пятое – сегодня.

– Я должен ехать… я…

– Вы никуда не поедете, дорогой. Вам еще нельзя вставать. Вы никуда не поедете.

Товарищ Павлов удивлен. Ему нужно ехать. Он коммунист и ему дали наряд. В таких случаях не существует слово «нельзя». Какое право имеет этот человек в белом вмешиваться в его партийные дела?

Товарищ Павлов сейчас встанет, оденется и выйдет из комнаты.

Еще крупнее капли проступившего пота. Еще напряженнее излом бровей. Нет! Товарищ Павлов не может встать. Он даже пошевелиться не может. Он…

Опять темнота! Бездонная. Бесконечная.

Человек в белом наклоняется и щупает пульс товарища Павлова.

– Ну? – спрашивает другой.

– Плохо! Без камфары не обойтись.

В коридоре тревожно заболтал что-то звонок телефона.

– Сестра, подойдите, – сказал один из врачей.

Телефонная проволока протянулась через весь город.

С одной стороны взволнованное лицо Арахана, с другой – спокойное лицо ко всему привыкшей сестры.

– Алло! Больница слушает.

– Говорит Арахан. Как больной?

– Боюсь, что безнадежно.

– Он не сможет поехать?

– Он вряд ли вообще встанет, товарищ.

– Послушайте, может быть?

– Надо рассчитывать на худшее.

– Может быть, через неделю?

– Даже в случае выздоровления нужен длительный отдых. И…

Арахан уже не слушает дальше. Арахан дал отбой. Арахан снова снимает трубку. Снова нервно стучит в рычажок.

– Алло! Алло! Центральная?

– 17–45.

– Дайте ЦК РКП.

– ЦК Партии?

– Да, да!

Слышно, как пробуют один за другим провода. Неужели сейчас стереотипное:

– Заняты все провода.

– Нет!

– Позвонила.

– Спасибо! Это коммутатор ЦК?

– Да.

– Дайте Учраспред, Учраспред!

Товарищу Арахану обещали ждать его звонка до десяти часов.

– Учраспред слушает.

– Говорит Арахан. Товарищ Павлов…

Учраспред с полслова понимает, в чем дело.

– Хорошо, все будет сделано!

Человек говоривший с товарищем Араханом из Учраспреда, повесил трубку и быстро подошел к большому шкафу. Там в картонных ящиках лежали учетные карточки членов партии.

Привычным жестом он выдвинул нужный ящик, быстро вынул одну из карточек и почти мгновенно, но внимательно пробежал ее.

Да, да!

«– С какими местностями вы лучше всего знакомы?

– С Туркестаном и Афганистаном.

– На каких языках, кроме русского, вы говорите?

– На английском и фарсидских наречиях».

На звонок из соседней комнаты вышел человек.

– Вот этому товарищу выпишете командировку, вместо Павлова.

– Хорошо!

– И срочно сами отправитесь к товарищу на дом.

– Да!

– Если застанете дома, то сейчас же отвезете на квартиру к Арахану.

Человек из соседней комнаты поворачивается, чтобы уйти.

– Одну минутку! На всякий случай, вместе с товарищем, захватите и его чемоданы. Если успеет, пусть едет с Араханом сегодня же.

И, взглянув на часы:

– До поезда час тридцать минут. Постарайтесь успеть!

Завтра зачет.

Женя сидит у стола, поджав ноги и подперев голову руками.

Завтра зачет.

Утомительная штука эти зачеты. Врачи сказали – бросить всякий умственный труд. Врачи всегда это говорят. Несколько месяцев тому назад Женя, правда, поддалась их уговорам и взяла отпуск. Но уехала не в Крым, как ее уговаривали, а в Ленинград.

Ей, южанке, хотелось увидеть этот северный город, эту столицу красных восстаний.

И сейчас, сквозь строки книги, нет-нет да всплывут эти ровные, как по линейке вычерченные, улицы, эти площади с огромными домами и памятниками, эта река, стальной лентой перерезавшая город. И над всем одно незабываемое, яркое воспоминание – проводы «Товарища».

Женя отрывается от книги. Где-то они сейчас? Где-то эти веселые ребята с их смешным Фоксом?

А впрочем…

«…экономическое строение общества определяется его…»

У подъезда Ц.К. стучит автомобиль. Из комнаты Учраспреда выскакивает человек с портфелем под мышкой. Стрелой мчится по пустой лестнице. Бомбой вылетает из подъезда. Отрывисто кидает шоферу:

– На Малую Бронную!

Вскакивает в уже дрогнувший автомобиль.

При первом повороте колеса вспыхивают огни фонарей. На повороте резво лает рожок. Какая-то старуха выскакивает из-под самых колес и, бледная от страха, ворчит себе под нос:

– Носятся, черти. Проклятые!

Накрапывает дождь. Сперва редкий, потом хлесткий, проливной. Резкими порывами рвет на поворотах ветер.

Человек в автомобиле поднимает воротник кожаной куртки, ежится и думает:

– А каково сейчас на море?

Через несколько минут автомобиль останавливается у ворот одного из домов на Малой Бронной.

Женя не отрывается от книги. Стакан остывшего чая и ломоть хлеба с маслом нетронутые на краешке стола.

Придется просидеть всю ночь.

Сколько раз давала себе слово работать по НОТ’у и ни в коем случае не засиживаться позже двенадцати.

И как назло, всегда так. В последнюю минуту оказывается, что половина не сделана. Усталость дает себя знать. Некоторые строки приходится перечитывать по два раза. Буквы в словах сливаются в пятна.

«…экономическая конъюнктура данного периода…»

Стоп! Кажется, стучат. Да!

– Войдите!

Человек с портфелем под мышкой вихрем врывается в комнату. Женя не успевает вскочить со стула, как он уже протягивает ей конверт.

На конверте бланк ЦК. Лицо Жени выражает недоумение.

– Это мне?

– Ну конечно, вам!

Женя торопливо разрывает конверт. Знакомая формула: члену РКП такому-то…

Женя несколько мгновений вертит бумажку в руке. В мыслях хаос.

…Арахан… экономическая конъюнктура секретаря… Афганистан данного периода… полпред определяется… Человек с портфелем действует решительно.

– Постарайтесь немедленно. Поезд отходит через час десять минут.

Два раза повторять не надо.

Чемодан Жени до смешного пуст. Укладывая его, она смущенно вертит в руках заплатанную юбку.

Человек с портфелем замечает это.

– Не беспокойтесь. Все будет сделано на месте. О туалетах позаботятся.

О туалетах? Ах, да! Она ведь секретарь полпреда. Приемы, представительство.

Женя улыбается и решительно захлопывает чемодан, в котором, уныло стуча, перекатываются: кусок мыла, закрученный в полотенце, зубная щетка и расческа. Да, вот еще, парочку книг и…

– Вот я и готова!

Она подходит к вешалке и натягивает худенькое осеннее пальто. Человек в кожаной куртке советует ей прихватить дождевик. На дворе…

Неплотно прикрытое окно распахнул порыв ветра. Косой дождь побежал с подоконника на пол.

Ливень.

– Форменный шквал, – сказал человек с портфелем. – Плохо сейчас на море.

На море. Женя вспомнила Ленинград и грязные волны морского канала. Вспомнила смешного Фокса, барахтавшегося в холодной воде. Вспомнила славных парней, уезжавших в кругосветное плавание.

Каково им в такую погоду?

Человек с портфелем и Женя вышли из ворот и сели в поджидавший их автомобиль. Автомобиль рванул, зажег глаза фонарей и ринулся сквозь потоки дождя и порывы ветра.

За пять минут бешеной езды Женя успела привести в порядок свои мысли.

Когда подъехали к дому, где жил Арахан, то чуть не налетели на тормозившую у подъезда машину.

– Это чей? – спросил человек с портфелем.

– Товарищу Арахану, к поезду.

– Вот и отлично! Садитесь туда, товарищ Женя. Успели!

И когда товарищ Арахан выходил из подъезда, человек с портфелем встретил его веселым возгласом:

– Ваш секретарь ждет вас в автомобиле.

«Товарищ» прошел Зунд, Каттегат и благополучно выбрался в Северное море.

В Дувре – митинг в Интернациональном клубе моряков и овации.

В Лондоне – неприятность с синими бобби в Ист-Энде и прогулки по Пикадилли. И наконец, через Ламанш, «Товарищ» вышел в Атлантический.

По этому случаю закатили маленький пир и устроили дружескую потасовку.

Затем, обогнув Пиренейский полуостров, взяли курс на остров Мадеру, с Мадеры на Канарские, с Канарских на Сен-Луи, к Зеленому Мысу, чтобы оттуда дунуть на парусах, через Гвинейский залив, к мысу Доброй Надежды.

Но что поделаешь? В самом интересном месте поймал штормяга.

Как вам понравится гоголь-моголь из экваториального шторма и соли? Не знаю. Едва ли очень. Виктор, державший вахту, насвистывал песенку Джонса и смеялся в лицо ревущему урагану. На лоб с зюйдвестки заплывали капли влаги. Испуганная собачонка дрожала и прижимала свое тельце к мокрым резиновым сапогам Виктора. «Товарищ» трещал.

Спокойнее стоять у стены капитанской рубки и, не обращая внимания ни на что, дремать. Интереснее склонить тело с поручней капитанского мостика вниз и рвать зубами осязаемые мокрые клочья ветра.

Фоксик ежился и тихо лаял. Даже Виктор не слышал его голоса, а только чувствовал, как теплый, мягкий комочек трется у его ног.

Окончательно «Товарищу» не везло. Огромные волны точно с игрушкой обращались с трехтысячетонным парусником. Никогда еще судно, даже в бытность свою «Лористаном», не бывало в подобной передряге.

Но молодые штурманята только довольны. Три года сборов в полуторагодичное плавание подготовили ко всевозможным передрягам.

С упругостью теннисных мячей шныряли загорелые румяные комсомольцы между снастями и мачтами.

Виктора еще не сменили и он держал вахту у капитанского мостика. Он здорово продрог и с нетерпением ждал смены. Но отдохнуть ему не пришлось. Его сменили у рубки и послали к штурвалу. В кубриках пусто. Вся команда на палубе. Крепят снасти. Меняют галсы. Повинуются команде капитана. Паруса сматываются, четко работает машинное отделение. Соленые седые жабры волн ластятся к судну.

А внизу, в каюте радиотелеграфиста, тепло, уютно и не чувствуется напряжения и борьбы. Правда, качает совершенно особенным образом. Лихо и бессердечно. Но это вовсе не мотив для разжижения мозгов и сентиментальностей.

Полированная мебель. Чистый пол. Лакированные стены кабинки, задранные люки. Радио-приемник и отправитель блестят медными частями и судорожно выбивают точки и черточки.

На голове радиотехника, – слухачи. Они тоже, как и все в кабинке, хорошо отполированы и аккуратно прилажены к голове.

Единственный контраст в кабинке – сам радиотехник. Взлохмаченная голова и широко раскрытые, полные волнения и жаждой смерти и жизни, страстью к приключениям и молодостью, глаза.

Однако, все остальное, то есть костюм, ботинки, в полном порядке.

Он жадно вслушивается в слухачи. Наконец, улавливает волну звуков.

– О-ля-ля!..

Радиотехник схватывает рупор и бросает в него:

– А-л-л-о! капитан, а-л-л-о!

После ряда обращений, капитан на мостике ответил.

– Капитан, – продолжает радиотехник, – пять румбов на норд-ост. Шхуна пятьсот тонн. Алло! Британский флаг… Алло!..

Капитан бросает в рубку:

– Пять румбов на норд-ост!..

– Есть, капитан!..

Виктор крепит штурвал и глухо бросает в трубку рупора ответ.

У радиотехника колебания волн достигают максимального предела. Волосы лохматятся с каждым новым звуком. Одной рукой он придерживает радиодневник, другой – вписывает сообщения, а сам отрывисто забрасывает рупор и капитана новыми подробностями.

Валька Третьяков – друг Виктора. Виктор у штурвала. Валька на марсе. Он плюется вниз и смеется над бурей. Что ему шторм? Валька орет, сам он уверен, что только мурлыкает, вычитанную им из романа Лондона пиратскую песенку:

Не один десяток трусов

Отражали мы вдвоем…

Но песня песней и пираты пиратами. Внимательный взор Вальки что-то ловит в гангренирующей стихии.

Ракеты. Зеленые и красные. Белые и красные. Зеленые и красные.

– Судно с правого борта!.. – слышит через мгновенье в своей рубке капитан.

Пираты позабыты. Что-то загрохотало и в черной пропасти, озаренная молнией, мелькнула гибнущая, молящая о помощи шхуна.

Капитан сурово сжал поручни своего мостика. Капитан спокойно отдал в рубку приказание:

– Десять румбов на норд-ост!..

У штурвала Виктор опять налегает на колесо:

– Есть, капитан!

Щеки Виктора пылают и он совсем позабыл про забившегося в угол рубки Фоксика. На гребне волны, под блеск молнии, «Товарищ» накренился, выпрямился и нырнул в провал.

Бритое лицо капитана сделалось еще глаже и обтянулось на скулах. Глаза искрились упорством и неисчерпаемой энергией. Он делал резкие шаги по мостику и изредка прикусывал нижнюю губу. Но, в общем, фигура капитана была самой спокойной в эту ночь на экваторе.

И чем крепче затягивался шторм, тем спокойнее становился капитан. В конце он замер, застыл у своей рубки. Руками он держался за поручни. Морской цейс свешивался на его груди ненужной побрякушкой и при резких движениях стукался о поручни.

Непроглядная тьма со всех сторон. Ветер рвал в клочья все и самого себя. Когда громадный шквал подымал на седой гребень «Товарища» и открывал черный провал, а яркий снопок молнии освещал острые и частые, как зубы акулы, камни, то легкий, щекочущий озноб пронизывал нервы и тело.

Капитан слушал, приказывал и гипнотизировал шторм.

«Товарищ» искал. Да, в такую страшную свалку он пробирался по взбесившейся стихии и искал погибавшее судно. Шхуна «Гуд-бай» была где-то рядом. Под боком. Дежурный на марсе то и дело отмечал появление ракет.

Но не шутка пробраться и найти в такую погодку. Очень трудно прийти на помощь. А не прийти – моряк не может. Погибнуть, но предпринять все, что в силах, для спасения погибающего собрата.

Вот совсем близко мелькнули красные и зеленые ракеты. С первой молнией зачернели черные точки шлюпок и людей. Капитан отдал приказание, «Товарищ» повернулся на указанное направление и пошел.

Пожалуй, этот приказ капитана был последним. Море еще раз обнажилось и похвасталось остриями рифов. Пасть щелкнула и закусила щегольским остовом «Товарища».

Впереди мелькнула и безнадежно рявкнула ломающимися снастями шхуна «Гуд-бай». Капитан вынул изо рта трубку и повернулся.

Многих смыло волнами и унесло в океан. Те, которые уцелели, ждали своей очереди. О, они не волновались! Они ждали с замиранием сердца. Вот оно, настоящее приключение!

Виктор запутался в рубке. После толчка о рифы на нее что-то упало и он с трудом пробивал себе дорогу вниз, на палубу.

Капитан говорил, но его никто не слышал. Из машинного отделения наверх карабкалась братва. Вода захлестывала «Товарища» и сверху и снизу.

Когда Виктор, прижимая к себе собачонку, вылез на палубу, то, надо отдать ему справедливость, он сделал это вовремя.

Осталась одна шлюпка и он не замедлил воспользоваться ею. «Товарища» смыло с рифа. Его остов частью распался по волнам, а основным скелетом погружался на дно.

К шлюпкам шхуны «Гуд-бай» прибавились шлюпки «Товарища».

12-я платформа отправления нового вокзала Рязанско-Казанской жел. дор. Экспресс Москва-Ташкент готов к отправлению.

Туман плотно окутал вечернее небо и сквозь мглистый свет вокзальных платформ, наполненных суетой, свистками, криками, разговорами и руганью, тусклится циферблат часов марки П. Буре. Стрелки показывают 10.35.

К подъезду вокзала стрелой впивается вороненый «Мерседес»-лодочка. Нервными толчками вылетают из кузова желтые в серых чехлах чемоданы, одетые в дорожные костюмы Арахан и Женя и двое серьезных, бритых, в кожаных куртках, с маузерами в деревянных кобурах. Берут вещи и все стремительно бросаются к платформе отправления.

10.40. Часы с маркой П. Буре на циферблате точны, как изделия государственного треста точной механики или, что то же, не уступают хронометру обсерватории Гринвича.

Паровоз конструкции С-2, возглавляющий скорый Москва-Ташкент, нетерпеливо пыхтит. Наконец, непосредственно за третьим звонком, надрывно вылетает резкий сиреноподобный вой, ударяется о нагофренную крышу платформы, о зубы, об уши и пропадает во мгле вечернего неба.

Волна громыхания и лязга пробегает по вагонам и замирает на буфере последнего, особого назначения вагона.

На ступеньках длинного пульмановского вагона секундное пререкание между проводником и людьми в кожанках.

Арахан и Женя отстранили проводника и прошли в вагон. Чемоданы с последними фразами лучших пожеланий влетели за ними, и кожанки, вместе с разношерстной толпой перрона, провожают взглядом красный, расползающийся в мглистом тумане свет буферного фонаря.

Что делают люди на пограничных станциях железной дороги? Лущат семечки. Пишут стихи и зевают. Смертельно скучно, однообразно зевают. На задворках станции дико взъерошенный одинокий подсолнух и целая серия громадных, неудобоваримых репейников, постепенно переходящих границы невинности и наивности и превращающихся в кактусы.

Телеграфист на такой станции – брюзжащий, одутловатый, или вечно пьяный спросонья, или сонный спьяну.

Начальник станции придерживается нормального образа жизни, то есть следует примеру своих подчиненных.

Два раза в неделю он меняет головной убор. Обычно ходит в тюбетейке, к поезду выходит в форменке.

С тюркскими племенами в большой дружбе. Сторонник полного самоопределения.

Дождик – явление чрезвычайно редкое. Небо – странное. Очень глупое и прозрачное. Облака абсолютно не оправдывают надежд. Не облака, а так, перышки.

Когда с северо-запада громыхал паровоз с парой вагонов, то с юго-востока плавно приближались тени. Караван. Паровоз и вагоны привозили товары и редко-редко шальных людей.

Люди шарахались по сараям станции и исчезали в ближайшем караван-сарае или в чай-ханэ.

Паровоз взлохмаченный, закоптелый, выжженный солнцем, и два вагона: один товарный с почтой и товарами, охраняемый диким тюрком с ножом и наганом в складках широкого халата, а другой – пассажирский, белый, всегда пустой, с одной бригадой. Второй поезд – водяной и развозит воду.

Чай-ханэ и караван-сарай. Караван-сарай, – грязный двор, грязные комнаты, грязные закоптелые люди, грязные ишаки и грязные верблюды, при нем чай-ханэ.

Чай-ханэ – вкусный, нашпигованный сладостями востока, уголок.

Но с обаятельной усладой для туземцев и смертельно одуряющим средством для европейцев, с тюркским оркестром.

Тюркский оркестр – это нечто невероятное. Совершенно своеобразное, не имеющее равного себе во всех частях света. Испанские гранды, колчаковские офицеры и деникинские доброармейцы не могли выдумать более звероподобной пытки.

Нервы человека берут и завивают накаленными докрасна щипцами.

По барабанной перепонке дуют из армии пулеметов «Максим», по мозжечку прогуливаются цимбалы и турецкий барабан.

Это еще не все. Самый страшный, самый зловредный змий – трубочка в английскую милю длиной. Тонкая музыкальная душа черноокого тюркмена задувает в эту английскую милю экзотические мотивы и тогда человек понимает: он попал на страшный судный день. Не нужно затыкать ватой и пальцами уши, не нужно заливать ушную раковину стеарином или воском. Не поможет бегство в степь. Английская миля застигнет свою жертву с поличным, то есть способностью слышать и чувствовать. Выход один: вырыть ямку в песке и засунуть в нее голову. Очевидно, страусы пришли к своей манере прятаться только после опыта с тюркменским оркестром.

Недельного гостя ждали не раньше, как через два дня. Но вне всякого плана телеграфист принял срочную депешу, передал начальнику станции и перетирал ее содержание вместе с сухим виноградом и двумя милиционерами в чай-ханэ.

Начальник поезда направил гонца в караван-сарай и там приготовили караван. В четыре часа пришел поезд. Женя с любопытством осматривала паленую местность и распухшего по экстраординарному случаю телеграфиста. Между прочим, телеграфист, проклиная себя за невоздержанность, сразу влюбился в Женю и написал предлинное стихотворение тягучим александрийским ямбом.

Женя выпила до дна чашу удовольствий железнодорожного оазиса. Она послушала оркестр и перепробовала все сорта восточных сладостей.

Арахан вел себя серьезно. Он говорил с местной властью, расспрашивал о дороге и что-то записывал в записную книжку.

Когда солнце спало, то путники были готовы к долгому пути в столицу Афганистана.

Два комфортабельных верблюда, под полпреда и его секретаря, два – под груз и четыре – под проводников.

Маленький караван тронулся в путь и в ритмичных покачиваниях верблюжьего бега потонули станция, чай-ханэ, оркестр, караван-сарай и поселок. Только кактусообразные репейники перебивали голую песчаную растительность.

Телеграфист переписал три раза стихотворение, назвал его «Роза севера», запечатал в три конверта и отправил с паровозом в РСФСР.

Через десять километров остановились. Отряд особого назначения. Советская граница. В низких глиняных домиках расквартированы красноармейцы-пограничники. Больше половины отряда вечно в полубреду от жары и малярии. С севера – Аму-Дарья, с юга – степь и впереди на восток солончаки, пустыня и граница Афганистана.

Начальник отряда Осназа дал конвой на верховых лошадях. Десять всадников. Конвой сопровождал до границы к пограничникам-афганцам. По дороге ехать было небезопасно. Работали шайки басмачей.

Солдаты рассказывали о многочисленных приключениях, о непрестанной перестрелке с басмачами, делавшими набеги на оседлое население. Жаловались на изнуряющую, выматывающую силу малярию. Рассказывали об афганцах.

Очень удобно и хорошо сидеть между двумя горбами на верблюде. Когда привыкнешь к своеобразному бегу этого сильного и выносливого животного, то, пожалуй, предпочтешь его хлопотной езде в седле на верховой лошади.

Часа через два приехали к границе Афганистана.

На худеньких лошадках-иноходцах, в английском френче и громадной чалме с кривой шашкой, тремя револьверами и парой кинжалов за поясом, предстали перед ними пограничники-афганцы.

– Селям алейкум! – приветствовал Арахан.

– Алейкум а селям! – отвечал афганец.

Красноармейцы сдали караван на руки, афганской страже и, попрощавшись, уехали обратно.

Начальник афганского пограничного отряда был очень любезен. Он оказался уже извещенным о приезде полпреда и поджидал его.

В таких же глиняных домиках, тоже желтые и высохшие, но пестрые, разукрашенные допотопными ятаганами наряду с современными карабинами, афганцы поразили Женю.

Несмотря на крайне свирепый вид, они очень радушно встретили приезжих. Начальник не стал задерживать Ара-хана, отрядил к его каравану пять человек стражи и пожелал скорейшего прибытия в Кабул.

Поднимались горными тропами. Проходили солончаки и выжженные солнцем пустыни.

Дорога очень однообразная и пустынная; изредка проплывал мимо небольшой караван и обменивался приветствиями. Еще реже стукали копыта горных лошадок.

Острые камни, спуски, подъемы, крутые тропы, опять камни, опять подъемы, опять спуски.

На второй день пути прибыли в Мазар.

В Мазаре опять церемонии у местного наместника кабульского правителя. Осмотр города. Отдых.

Пестрый базар. Многочисленные арыки, переплетающие сады, гордые и дикие афганцы. Белые глиняные домики, узкие горные улочки, чай-ханэ, караван-сараи. Пестрота, белизна, зелень.

Мазар – небольшой цветущий оазис.

В Мазаре сменили верблюдов, проводников и охрану. В Мазаре пробыли один день. Из Мазара отправились дальше. Теперь предстоял главный переход через большую безводную пустыню. Шестидневный переход.

Особенно тщательно упаковывали воду.

Но Мазар не только оазис. Мазар – город в Афганистане. Афганистан пользуется своеобразной любовью англичан. Англия очень любит афганцев.

А в каждом городе в Афганистане есть и ее люди. Она протягивает свои щупальца через эту полудикую страну к границам СССР. Она охраняет Индию.

В Мазаре есть личности. Личности, снующие около купцов Запада. Личности, получающие шифрованные депеши, меняющие свою наружность, отбывающие в Кабул и снова возвращающиеся в Мазар. Это шпионы. По прибытии в Мазар, караван Арахана был встречен наместником правительства из Кабула и шпионом. Наместник распахнул перед полпредом двери своего дома, наместник был любезен и горячо жал руки.

Шпион не распахивал дверей дома и не жал рук. Шпион раскрыл кошелек и заплатил за откровенность одному из охраны, сопровождавшей Арахана.

Шпион пролез к верблюдам и багажу полпреда. Шпион обследовал, фотографировал и записывал.

После отбытия караванов в Кабул, шпион работал в темной комнате своего домика. Над домиком развевался флаг…

Шпион говорил по радиотелеграфу и посылал шифрованные депеши.

На другой день в Мазар прилетел белый аэроплан-амфибия Виккерса. В аэроплане сидели двое.

Шпион занял кабинку. Шпион улыбался и потирал руки. Аэроплан исчез в лазури безоблачного неба.

Ржавые, склизкие лужицы и колючий саксаул – вот все, что встречал караван на своем пути.

Арахан смеялся и рассказывал Жене сказку, в которой говорится, почему нельзя пить из таких лужиц. Смеяться можно. В бурдюках и английских фляжках – вода.

Солнце здорово грело. Женя никогда в жизни не испытывала такой жажды и не чувствовала такой жары. Что Крым? Каких-нибудь тридцать, сорок градусов. Пятьдесят и шестьдесят – вот что показывал термометр.

Часто прикладывались к флягам и часто их наполняли. Воды не жалели и пили вдоволь. Но чем больше пили, тем больше хотелось пить.

Не переставая прошибал сочными каплями пот и выбрасывал влагу из тела наружу.

С десяти утра до шести вечера печет солнце сверху и песок снизу. До десяти и после шести жара спадает. Верблюды бегут и ритм бега напоминает слабую морскую качку.

На второй день Арахан поздравил Женю с выносливостью.

– Собственно, мы могли бы воспользоваться самолетом, – сказал он, – но вы, наверное, не раскаиваетесь, что жаритесь в этой сковородке из песка?

– Конечно, товарищ Арахан! Я чувствую себя прекрасно. Я благодарю вас и думаю, что при другом, более современном виде транспорта, не благодарила бы.

Женю очень забавляли встречи в дороге, когда какой-нибудь маячащий на своем верблюде путник равнялся с ними и исчезал вместе со своей заунывной песней за горизонтом.

Арахан и Женя прекрасно говорили по-тюркски и арабски. Лучших отношений с проводниками нельзя желать.

Ко всему, к Советской России у восточных народов неистощимая симпатия и дружба.

Проводники говорили об англичанах. Они их ненавидели и боялись. Британцем пугали детей. Англичан проклинали и тихо уничтожали. С английскими флагами на Востоке неразрывно связаны деспотия, ужас, голод и болезни.

На предпоследний привал устраивались с особым рвением. Разбили шатры и закусили. Потом легли спать.

Обычно, охране полагалось нести дежурство посменно. Обычно они так и делали. Дежурили по два часа.

В это время остальные отдыхали и безмятежно спали.

Продовольствие и воду клали в отдельный шатер и у этого склада дежурил проводник.

В три часа дня, то есть в самое знойное время, верблюды тревожно закричали, а дежурный внимательно разыскивал причину их тревоги.

Но на горизонте не показывалось ничего. Однако, верблюды не успокаивались, а проводник имел к верблюдам неограниченное доверие, но, к сожалению, не обладал тонким слухом.

И только тогда, когда верблюды особенно занервничали, он обнаружил в воздухе жужжащие звуки. Он посмотрел на небо и увидел черную точку, быстро-быстро снижавшуюся и увеличивающуюся в своих размерах. Проводник не испугался и не удивился. Он успокоил верблюдов. Абкер знал летающих птиц. Он знал, что такое аэроплан.

Аэроплан оказался амфибией Виккерса и спустился метрах в ста от стоянки Арахана.

Проводник не предпринял ничего и спокойно, скрестив ноги, продолжал курить кальян.

Из амфибии выскочили три человека в белом с плотно закрытыми белыми масками лицами. Они направились к становищу. Один из них, более высокий, более тонкий, заговорил с проводником.

– Кто эти люди?

– Пойди и спроси у них, – отвечал проводник.

– Куда вы идете? – настаивал белый человек.

– Пойдем с нами и дойдешь до места, которое тебя интересует.

Белый человек не злился, он хладнокровно продолжал:

– Много ли воды у вас?

– Ровно столько, сколько нужно шести правоверным на один день пути.

– Прекрасно!.. – резко оборвал белый человек. И в руках троих засверкали большие кольты. – Правоверные могут обойтись и без воды. Магомет вывезет правоверных!..

Они быстро скрутили проводника и заткнули ему рот.

Из палатки взяли все запасы воды и исчезли на самолете.

Шум поднимающихся моторов был услышан Женей. Она выскочила из палатки и увидела стальную птицу в нескольких метрах над землей. Женя почувствовала что-то недоброе, а в следующее мгновение она увидела связанного Абкера. Быстро распутав ему веревки и еще быстрее сообразив, в каком положении они очутились, Женя бросилась будить Арахана.

Поднятая тревога не принесла никаких результатов. Ара-хан несколько раз спрашивал Абкера, как были одеты люди, о чем они спрашивали и не было ли каких-нибудь отличительных знаков на аэроплане. Абкер отвечал:

– Они спрашивали, кто ты, куда едешь и сколько воды у нас. Они и их птица были белы, как снег на вершинах Памира. Они хотели стрелять из черных револьверов.

Решили как можно скорее продолжать путь. Среди продовольственных запасов оставались лимоны и апельсины. Это давало путешественникам кой-какую надежду, впредь до встречи с караваном, утолять приступы жажды.

Осторожно расходуя каждую толику лимона и апельсина, двигались вперед. Как нарочно, солнце жгло неутомимо и не встречалось ни одного путника.

Час за часом, миля за милей. Во время захода солнца сделали привал. Правоверный не может не молиться.

К утру осталось восемь часов пути и ни одного апельсина и лимона. Лучи солнца вытягивали влагу. Во рту образовались сгустки слюны, которая липла к нёбу и действовала на воображение. Глаза у всех воспалились и верблюды беспокойно вытягивали шеи и покрикивали.

Все мысли вращались вокруг воды. Даже не встречалось ржавых, склизких лужиц. Проводники пробовали удивляться. Никогда они не проходили по такому безлюдному пути. Второй день ни одного правоверного.

В первые дни песок не казался однообразным, забавляли кудреватые валуны. В причудливых выветренных бороздах мерещились очертания определенных предметов. Думалось о миражах и казалось невероятным, что люди способны на все из-за капли влаги, освежающей рот.

Теперь песок стал серым и скучным. Никаких очертаний, только противные, ничего не говорящие выемки.

Пыль, о которой раньше вообще не думали, стала въедаться в лицо, шею, глаза, в рот. Дыхание участилось и в жилах, на висках, неприятно, учащенно стучала кровь.

В три часа, ровно через двадцать четыре часа после ограбления, путники приблизились к городу.

Казалось, что совсем рядом. Ну, не больше, как в миле. Высились стройные минареты, двигались люди, пестрели чистенькие домики, залитые зеленью садов.

Женя позабыла о своей жажде, а проводники многозначительно переглянулись, но ничего не сказали.

По мере приближения к городу он расплывался и, наконец, растаял. Это был мираж.

В шесть часов опять привал. Женя настолько ослабла, что не могла слезть со своего верблюда. Проводники молились.

После шести жара спала, но жажда только усилилась. Ехали молча. Часов в восемь верблюды выпрямились, ускорили бег и радостно закричали.

– Близка вода, – коротко оказал Абкер и добавил исчерпывающе, – Кабул!

На горизонте, охваченном сумерками, показались очертания развалин.

Что же делал Виктор? Шторм рассеялся и волны мирно покачивали шлюпку с клеймом «Товарищ».

В шлюпке жалобно лаяла собачонка, а под собачонкой, на самом дне, лежал Виктор.

Что сделалось с остальной командой – неизвестно. Неизвестно, что стало с шхуной «Гуд-бай».

Когда Виктор прыгал в шлюпку, то падавшая снасть задела его голову. Измученный ночью бессонницей и штормом, он упал на дно лодки.

Фоксик лизал ему руки, лицо и лаял. Лаял нежно, словно жаловался. А когда на горизонте засинела расплывчатая, окутанная туманом полоска, он залаял громче. Но Виктор ничего не слышал.

Полоска приближалась, туман рассеивался…

Глава вторая,

где смерть смотрит в глаза героям

Неисчерпаемый источник для юмориста – география Иванова. Этот достопочтенный географ сообщает:

«Главный народ в Африке – негры; они живут в области саванн и тропических лесов и по языку разделяются на негров суданских и негров банту».

И несколькими строчками ниже:

«Из народов белой расы с незапамятных времен живут на севере и востоке Африки хамиты…».

Еще ниже:

«Европейцы стали селиться в Африке недавно».

Только и всего! Ни слова о том, что «главный народ», до сих пор знавший только белых хамитов, с пришествием европейцев познакомился с белыми хамами, и что эти белые хамы совсем по-хамски поступили с «главным народом».

Вряд ли найдется на всем земном шаре другая страна, в которой так неприкрыто, так беззастенчиво проявлялись бы рабовладельческие инстинкты английских, германских и французских цивилизаторов.

Главные центры беззастенчивой эксплуататорской политики раскинулись по западному берегу страны, в районе так называемого Слонового и Невольничьего берегов. Последнее название достаточно ярко характеризует то, что творилось здесь белыми, окрестившими местность столь звучным и милым именем. Именно отсюда потянулись нити первоначального накопления огромных богатств современных промышленных китов Англии, Германии и Франции; именно здесь закладывались основы их финансового могущества. Первые колонизаторы, проникнувшие в эти местности, наталкивались там на негров, имеющих свои земли и своим трудом обогащавших самих себя. И вот, говоря словами Маркса, они, эти колонизаторы, показывают, «что развитие общественной производительности, силы и труда, кооперация, разделение труда, применение в крупном масштабе машин и т. д. невозможны без эксплуатации рабочих и соответствующего превращения средств производства в капитал. В интересах так называемого национального богатства последний ищет искусственных средств для создания народной бедности».

В другом месте Маркс говорит, что «негр есть негр. Только при определенных обстоятельствах он становится рабом. Хлопчатобумажная машина есть машина для прядения хлопка. И только при определенных отношениях она становится капиталом».

И колонизаторы прилагали все усилия, чтобы создать эти определенные обстоятельства и определенные отношения. И надо сказать, блестяще успели в этом. Они экспроприировали, то есть, попросту говоря, ограбили несчастных негров так, что те и пикнуть не успели. Они позаботились о превращении их в рабов, иногда наемных, а чаще – просто рабов.

И сегодня, как и несколько сот лет тому назад, остаются действительными слова, сказанные Диодором Сицилийским и цитируемые Марксом в первой книге «Капитала», в главе о заработной плате: «Нельзя без сострадания к их ужасной судьбе видеть этих несчастных, не имеющих возможности позаботиться хотя бы о чистоте своего тела или о прикрытии своей наготы. Ибо здесь нет места снисхождению и пощаде по отношению к больным, хворым, старикам, к женской слабости. Все должны работать, принуждаемые к этому ударами бича, и только смерть кладет конец их мучениям и нужде».

Не только смерть!

Диодор Сицилийский не знал, что его слова будет цитировать в своей книге человек, указавший другой выход этим несчастным!

– Так вы говорите, на десять процентов, Биль?

– На десять, Боб! Даже не торговались.

– И все наличными?

– Ни единого чека.

– С ума они сошли, что ли?

– Какие-то тресты, Боб! Новая затея. Ни черта я не понимаю в биржевых историях.

– Понимаешь, не понимаешь, а дело ты сделал хорошее! – хлопнул его по плечу Боб.

Биль довольно усмехнулся.

– Из моей доли процентов пятьдесят ухнули, Боб.

– Как так?

– Так! Не удержался. Завернул по дороге в Париж…

– Ну, не совсем это по дороге.

– Когда есть деньги, тогда все по дороге. Вот завернул в Париж, ну и ухнул.

– Девочки, старина?

– И девочки, и карточки, и водочка.

– Молодец!

Владелец сахарных плантаций Боб Роджерс был очень доволен. Его компаньон Биль, ездивший с грузом тростника в Европу, привез приятную новость! Тростник подорожал на десять процентов. Десять процентов – это не шутка. Десять процентов, это… это…

– Это очень много денег, – решил наконец Боб.

Деньги он любил и хотя не тратил ни одной лишней копейки, но старательно подсчитывал размер своего текущего счета в британском банке и каждому увеличению его радовался. Зачем ему нужны были деньги, он не знал. Не было у него любимой женщины, которую можно было порадовать дорогим подарком, не было у него детей, не было даже дальних родственников. Кроме своего компаньона, Биля, ни одного человека не мог Боб назвать своим другом, ни к одному человеку он не питал симпатии. Люди платили Бобу тем же. Начиная от негров, гнувших свои мокрые от пота и крови спины на его плантациях, и кончая местными представителями власти, никто иначе не отзывался о нем, как о «кривом черте».

И в самом деле, Боб Роджерс был кривым. На его толстом, лоснящемся от жира, вечно нечисто выбритом лице ворочался один единственный глаз. Второй – давно пропал в стычке с пьяным штурманом купеческого корабля; стычке, – происшедшей из-за трех шиллингов, проигранных штурманом Бобу. Штурман решил, что такому богатому плантатору карточного долга можно и не платить. Боб думал иначе. Ценой глаза, но свои три шиллинга он все-таки получил. Таков был Боб Роджерс, «кривой черт». За исключением одного глаза и непомерно длинных рук, у Боба Роджерса не было никаких внешних дефектов. Высокого роста, в меру толстый, но не жирный, то, что называется – упитанный, – он мог ударом кулака свалить быка с ног, и работавшие на его плантациях негры на своих спинах не раз испытывали железные руки хозяина. Вровень кулакам был и характер Боба. Железный, негнущийся.

– Что Боб захотел, то и будет, – говорили его соседи и купцы, имевшие с ним дела. Можете представить себе, какое приятное сочетание давал этот характер, эта сила и невероятная алчность, неудержимая любовь к деньгам и их накоплению!

– Знаете, что они мне сказали, Боб, там, в Лондоне?

– Ну?

– Они сказали мне: «Ваши негры могут отдохнуть, мистер Биль. Раз тростник поднялся в цене на десять процентов, настолько же вы можете сократить его добычу».

– Что? – Боб покрутил своим единственным глазом. – Что?! Они так сказали? Смеялись они, что ли?

– Они говорили серьезно, Боб. Они очень советовали нам сделать это. Дело в том, – Биль понизил голос до шепота, – дело в том, что поговаривают о восстании.

– О восс… – Боб побагровел и вскочил с плетеного кресла. – Эй, ты, старая развалина! – крикнул он, перегнувшись через перила веранды.

На зов появился старый негр.

– Лошадь! – проревел ему Боб. – Лошадь, и живо! Потом, повернувшись, он сорвал со стены длинный бич и тяжелыми шагами спустился во двор.

– Куда, Боб? – бросил ему вдогонку Биль.

– На плантацию; и не буду я Боб Роджерс, если добыча тростника не возрастет вдвое.

Совершенно невероятная жара. Только привычные люди могут двигаться под этими отвесно падающими лучами тропического солнца. Только негры, родившиеся и выросшие в этой местности, могут с утра до вечера резать толстые стебли сахарного тростника, не падая в беспамятстве на землю. С непостижимой ловкостью работают они около своих корзин, ударами ножа срезая по нескольку стеблей сразу. Впрочем, это только пока надсмотрщик не отошел слишком далеко, или не свернул в протоптанную меж рядами высоких тростников межу. Стоит ему хоть на минуту оставить этих людей без своего надзора, как спины разгибаются, ножи откладываются в сторону, и работа, до сих пор кипевшая, замирает. Но это случается не часто. Надсмотрщики – народ опытный и устраиваются так, что ни на одну минуту не спускают глаз с вверенных их надзору людей. Они считают себя в праве требовать от негра непрерывной работы. Негр считает себя вправе как можно меньше работать и как можно больше отдыхать. Надсмотрщики, недовольные этим, называют негров не иначе, как «ленивые скотины». Негры думают о себе иначе. Они могли бы порассказать о том, как трудолюбиво и старательно обрабатывают они свои поля, как храбро и настойчиво преследуют зверей в чаще леса там, где не висит над ними палка, там, где их труд свободен.

Надсмотрщики не станут, конечно, слушать негритянские рассказы. Они усмехнутся, выругаются и заявят:

– Кто ж тебя за уши тянул, черная морда? Ты пошел сюда добровольно. Ты контракт подписал.

Добровольно? Контракт подписал? Бедный негр даже писать не умеет. Что мог он поделать, когда белые пришли в его поселок, оскорбили его и его жену, а когда он попробовал возмутиться, объявили бунтовщиком и сунули ему в руку какую-то бумагу. На этой бумаге он отпечатал свои пальцы, и эта бумага тяжелым грузом легла на всю его жизнь?! А, может быть, просто его напоили водкой и привезли сюда полумертвого от алкоголя. Или ласками, угрозами и подарками выманили его у его родителей и еще ребенком заставили выпить до дна чашу рабского труда. Белый – умный и хитрый человек. Белый человек всегда найдет для себя рабочую силу.

Мы только что упомянули о ребенке. Да, на плантациях Боба Роджерса, а, впрочем, также и на других, вы могли встретить детей, исполнявших работу взрослых. Девочки и мальчики равно гнули свои спины у высоких плетеных корзин, равно взваливали эти корзины себе на плечи и, переламываясь надвое под непосильной тяжестью, клали на телеги собранный тростник. Объехать ряды и забрать добычу у каждого на месте телега не могла. Разве можно мучить буйволов, которые здесь так дорого стоят? И буйволы отдыхали при каждом удобном случае, а за них мучились негры, старые, молодые и совсем, совсем юные.

Невероятная жара! Боб Роджерс совсем распарился. Он полудремал, покачиваясь в седле, опустив поводья, но крепко сжав хлыст толстыми, грубыми пальцами.

Вдруг он почувствовал, как его лошадь шарахнулась в сторону и едва успел ухватиться за луку, чтобы не вылететь из седла… Что за чертовщина? Чего испугалась Бьюти?

И, стряхнув дремоту, Боб увидел, что прямо перед ним, преграждая дорогу, стоит маленький, жалкий негритенок, перепуганный и остолбеневший.

– Откуда ты взялся, негодяй?

«Негодяй» молчал, устремив на Боба полные испуга глаза.

– Почему ты не работаешь, мерзавец?

«Мерзавец» открыл рот и издал какой-то плачущий звук.

– Поди сюда, противная обезьяна! Поди сюда!

И так как «противная обезьяна» не двигалась с места, то Боб сам подъехал к мальчишке, нагнулся в седле, схватил его за шею, как хватают щенка и, подняв в уровень со своим единственным глазом, принялся методически, хладнокровно бить его рукояткой хлыста. Негритенок забился в сильных пальцах и закричал от боли. Крик еще больше разозлил Боба, удары стали чаще и сильней.

Бедный, глупый негритенок! Ты не знаешь, что нельзя кричать, когда сахарный тростник подорожал на десять процентов.

Негр Бинги всего два месяца работает на плантациях одноглазого черта. Никто не знает, откуда явился Бинги, но в один прекрасный день вербовщики привели его вместе с другими пьяными неграми. Так же, как другие, он оказался неграмотным, так же, как другие, поставил он вместо подписи отпечаток своего пальца, окунутого в чернила, и так же, как другие, покорно встал на работу. Но когда надсмотрщик попробовал так же, как других, ударить его хлыстом, Бинги посмотрел так, что хлыст в руке надсмотрщика остановился на полдороге.

В остальном, все было вполне нормально. Никто не знал, что Бинги добрых двенадцать лет провел в Капштадте, работая в качестве швейцара в одном из роскошных кино; никто не знал, что там Бинги услышал и узнал кое-что из того, что белые обычно скрывают от негритянских ушей.

Не знал этого и Боб Роджерс, когда он бил негритенка в двух шагах от того места, где, согнувшись в три погибели, резал хрустящий тростник Бинги.

Когда Бинги услышал крики избиваемого, он вздрогнул и поднял голову. Крики на плантациях не редкость. К ним привыкли и они являются совершенно необходимым аккомпанементом работы. Бинги, как и все, не раз слышал крики и оставался наружно спокойным, смиряя поднимавшуюся волну гнева.

Но на этот раз крик был таким жалким, таким детски-молящим, таким животно-беспомощным, что Бинги не выдержал.

Он рванулся сквозь тростниковые заросли, ломая драгоценное растение, и через секунду очутился лицом к лицу с Бобом.

Увидев подбегающего к нему негра, негра с перекошенным ненавистью лицом, одноглазый черт невольно выпустил свою жертву. Бинги подхватил падавшего мальчика. Негритенок, жалобно повизгивая, прижался к нему, а Боб несколько секунд внимательно разглядывал дерзкого и, коротким ударом отметив на щеке Бинги красную полосу, повернул лошадь.

«Поговаривают о восстании», – вспомнил он слова своего компаньона.

Бинги не бросился вслед уезжавшему оскорбителю. Бинги почти не почувствовал прикосновения хлыста. Его внимание было поглощено ребенком, всхлипывающим на его потном плече.

Что это был за ребенок? Кожа да кости! Несчастное существо, обреченное на преждевременную старость и раннюю смерть. С колыбели, почти, приученный к побоям и подчинению, он будет расти в страхе рабского повиновения и никогда не осмелится поднять руку на белых угнетателей. Белые знают, что они делают, белые не зря любят набирать на работу негритянских детей. У всякого народа, у всякого племени будущее – в детях. Поработить ребенка, это значит – поработить будущее.

Пока Бинги думал обо всем этом, негритенок успокоился и поднял голову с плеча своего спасителя. Через чащу тростников ему видна была пустая корзинка, брошенная Бинги у места прерванной работы, а вдалеке был виден белый человек с хлыстом, приближавшийся кошачьими шагами к оставленному Бинги месту.

Негритенок знал, что надсмотрщик Рибб ненавидел Бинги и слышал, как старый холоп плантатора поклялся однажды свести в могилу этого проклятого недотрогу. И, увидев теперь высокую фигуру надсмотрщика недалеко от того ряда, в котором работал Бинги, мальчик понял, что его спасителю грозят большие неприятности.

– Бинги, Бинги! масса Рибб, – прошептал он, и Бинги, мгновенно опустив мальчика на землю, бросился сквозь тростники к своей корзине.

Рибб еще издали заметил, что Бинги нет на обычном месте. Предвкушая расправу, он тихо, стараясь остаться незамеченным, крался вдоль тростников, сжимая хлыст, в который была вделана тяжелая стальная пружина. Сейчас он задаст этому черному негодяю!

Бинги вернулся на место за несколько секунд до того, как надсмотрщик Рибб очутился около его корзины. Они почти столкнулись друг с другом и глаза белого, как острые гвозди, вонзились в глаза черного раба. Этот зрительный поединок продолжался около минуты и, в результате, белый, пробормотав какое-то проклятие, повернулся и пошел, сыпя направо и налево удары своего бича.

Издали может показаться, что в лесу кто-то разбросал пчелиные улья. Негритянские хижины – эти круглые мазанки с листвяной кровлей и дырой на том месте, где должна быть дверь, – мало чем отличаются от ульев. Даже размер их не всегда достаточно велик, чтобы рослый человек мог разогнуть в хижине свою спину. Последнее, впрочем, лишняя роскошь. Согбенные долгой работой на плантации, негры и после работы ходят обезьяньей походкой и, почти ползком, добравшись до своих хижин, мгновенно сваливаются на сомнительной чистоты циновки и засыпают тяжелым, беспокойным сном.

Сон – это единственная радость, единственная улыбка отдыха. В дождливую погоду приходится еще возиться с огнем и урывать драгоценное время. Но в теплую погоду огонь не нужен. Придя домой и закусив черствой маисовой лепешкой, можно сейчас же растянуться и спать; спать-спать до нового утра.

Вот почему у возвращающихся с работы такие торопливые шаги. Они почти бегут к своим хижинам, они, как животные, легким движением ныряют в отверстия, из которых, смешиваясь с лихорадочным воздухом леса, тянет запах человеческого пота.

Поселок Джубба, расположенный около плантации Боба Роджерса, отличался от других негритянских поселков только своим размером. Он раскинулся на огромное пространство. На Боба работали полторы тысячи негров и все они расселились в Джуббе. По этому поводу Боб имел свои соображения. Практиковавшееся другими плантаторами казарменное содержание работников он решительно отвергал. Во-первых, лишние расходы, а во-вторых, казарма – место слишком тесного общения и всяческих заговоров. В казарме – все на одинаковом положении и эта общность положения сближает даже людей разных племен. В поселке – дело другое. Здесь царила до тонкости разработанная Бобом система, согласно которой некоторые имели свои маленькие поля и пользовались правом их обработки, для чего освобождались, несколько дней подряд, ранее срока. Совершенно понятно, что это право можно было заслужить только путем предательства и раболепства. И в поселке Джубба насчитывалось несколько человек, которых соблазняла перспектива иметь собственное поле, и которые взяли на себя труд надзора за другими. Они составили нечто вроде милиции и были вооружены. Что касается остальной массы, то и там игра на собственнических интересах делала свое дело и в короткое время Бобу удалось превратить поселок в сущий ад противоречий, соглядатайства и взаимной ненависти. Этого только и надо было одноглазому черту.

Каждый раз, когда Бинги подходил к окраине поселка, его охватывали невеселые мысли. Сама структура поселка говорила о разъединенности, обособленности отдельных семей и групп. Хижины стояли врассыпную, отброшенные друг от друга, отделенные деревьями леса. Бинги знал, что, в огромном большинстве случаев, сосед ни в чем не поможет соседу; и даже воды ему не принесет, если тот будет умирать от жажды. И это не оттого, что негры таковы. О, нет! У себя, в глубине страны, они знают, что такое товарищество и взаимная поддержка. Но здесь, где стены имеют уши, где в каждом кусте может спрятаться соглядатай, где воля белого выше всех законов, здесь всякая дружба, всякая связь, опасны. Лучше жить своим умом, лучше самому о себе думать. Белые не любят, когда негры дружат между собой…

Бинги миновал ряд хижин и приблизился к своей, – такой же маленькой, грязной и неуютной, как все остальные.

– Бинги! – услышал он, не доходя нескольких шагов до порога. – Бинги!

Бинги нагнулся и у самых дверей хижины разглядел маленького негритенка, спасенного им сегодня днем. Он вспомнил, что мальчонка зовут Бату.

– Что ты делаешь здесь, Бату? – нагнулся он и погладил смешную курчавую голову.

– Бинги не прогонит меня? – захныкал мальчик. – Бинги пустит меня к себе? Бату так боится. Белые люди убьют Бату, о Бинги!

– Войди! – сказал Бинги, открывая дверь. – Войди! Бинги оставит тебя с собой.

Пройдут долгие, долгие годы. Маленький Бату станет большим негром. Маленький Бату пройдет через многие страдания и пытки. Может быть, маленький Бату доживет до лучших времен и увидит то, о чем и во сне не снилось его предкам. Может быть, маленький Бату, как все, превратится в жалкого, сморщенного, бессильного старика, измученного побоями и работой. Может быть, маленький Бату умрет под хлыстом одноглазого черта. Все может быть!

Но, что бы ни было, как бы ни было, маленький Бату никогда не забудет этой теплой, душной тропической ночи, в которую слышал он от доброго храброго Бинги такую чудную сказку о белом человеке, отдавшем свою жизнь за счастье всех маленьких Бату.

Годы пройдут длинной и томительной вереницей, а в памяти его всегда сохранится ласковая рука Бинги и голос, часто повторявший имя, которое Бату до конца своих дней будет носить в сердце. Если у Бату будут дети, он по ночам тихо, тихо, чтобы не услышали белые, будет повторять им это имя и заставит их заучить наизусть сказку о человеке, которого зовут – Ленин.

Бату знает, что это только сказка. В жизни никогда не бывает добрых белых. В жизни все белые злые и у всех у них есть палки, которые так больно бьют. В жизни нет белых, называющих негров братьями, в жизни нет белых, считающих негров равными себе.

Но все равно, сейчас, под ласковой рукой Бинги, Бату поверит сказке, поверит тому, что где-то, далеко, живет такой белый, к которому можно прийти с негритянской болью и негритянской обидой, и который знает такие олова, от которых и боль, и обиды уйдут, уступив место радости. Бату во сне увидит этого человека, во сне поговорит с ним, и когда в следующий раз белый надсмотрщик поднимет на Бату свой хлыст, маленький негритенок спокойно посмотрит ему в глаза и скажет одно только слово, скажет – Ленин.

Бедный, маленький Бату. Он не знает, что это случится завтра, он не знает, что от этого слова белый надсмотрщик побагровеет и нальется злостью; он не знает, что палка белого надсмотрщика с такой силой опустится на его голову, что маленький негритенок никогда больше не увидит ни сахарных плантаций, ни леса, обступившего их…

Бинги наклонился над своим гостем. Мальчик спал и во сне улыбался. Бинги осторожно прикрыл его худенькое тельце какими-то тряпками, встал и вышел наружу.

Теплый тропический вечер ударил в лицо пряными ароматами леса. Было душно и кружилась голова. Несколько минут Бинги стоял, не двигаясь, и смотрел на небо. Потом потянулся, расправляя усталые за день мускулы так, что кости хрустнули, и пошел по спящему поселку туда, где у колодца ждала его Таао.

В тридцать лет, при неудачно сложившихся обстоятельствах, начинаешь ненавидеть. Боб Роджерс мог похвастаться. Неудачи преследовали его всю жизнь. И нечего удивляться тому, что, во-первых, он сделался плантатором, выжимателем соков в этой берлоге на невольничьем берегу, а, во-вторых, что он ненавидел.

Ненавидел он всех с одинаковой яростью. Клещей, судорожно впивавшихся в кожу, термитов, шуршавших в своих гнездах, москитов, облипавших всегда, когда не было во рту спасительной трубки. Но больше всего Роджерс ненавидел негров. Он знал, что они давали ему возможность жить, надеяться на лучшее, и – еще кое-кому, там, у себя, – показать старого Боба Роджерса.

По существу своей натуры, Боб не был плохим человеком и вовсе он не виноват в том, что судьба ему навязала карьеру висельника.

Семь лет назад, то есть как раз после войны, Роджерс, носивший другую фамилию, занимался консульством, миссионерством, торговлей и вообще правительственными делами.

Правительственные дела – это не так много и не так трудно. В Куку особенно. Абсент, виски, бенедиктин заполняли свободное время. В Куку приезжали купцы: французы, англичане, немцы, американцы. Неприятная история случилась как раз с немцем. Немец обвинил его в нечистой игре. Фи! Шокинг! Конечно, Боб не стал долго тянуть и в тот же день немец получил в лоб то, чего ему не хватало. Металла для винтиков.

Немец! Скажите, пожалуйста, разве немец человек? Тот же негр! Но, как-никак, немец оказался крупным воротилой. Пришлось отдать концы и показать всем свою двухсотфунтовую фигуру с тыла.

Пара лет шатания по Нигеру, пережитое удовольствие быть завтраком у племени Ньям-Ньям, драка с карликами и, в конце концов, – новое имя – Боб Роджерс; новые деньги, новые возможности и фактория на одном из притоков дельты Нигера, с сотней негров и с кучей скота.

Фактория находилась на берегу реки Бомаясси. Река хорошая, светлая, смирная. Племя Н’гапу, – как и река.

Боб Роджерс пришел к Н’гапам смирным и тихим, таким, каким он умел быть. Боб Роджерс с носильщиками с пристани Гобо принес упакованные тюки. Он созвал совет великих мокунджи Н’гапу.

На совете Боб Роджерс делал много чудес. Он снимал кожу со своих рук, держал в руках огонь, давал слушать из маленькой трубки разговоры белых мокунджей на большой Каге (реке) и на пристани Гобо.

Боб Роджерс доказал, что он личный друг Нга’Кура[1]. За несколько десятков бус и за ящик виски и абсента мокунджи Н’гапу с радостью взялись за постройку, по его указаниям, на берегу Бомаясси большой хижины.

Тут он еще раз поразил негров.

Опять ходили носильщики к Гобо и вернулись нагруженные ящиками, досками и какими-то еще приспособлениями. Боб Роджерс отослал негров и один день разбирался в планах.

Потом он созвал опять совет мокунджей и на этом совете сказал, что совещался с великим Нга’Кура, и что Нга’Кура разрешил ему построить дом, который будет его домом.

Мокунджи пали ниц.

И в этот же день к Бобу Роджерсу пришло все племя. Боб Роджерс сказал, что не всякий черный может тронуть дом Нга’Кура. Он сказал, что только колдуны племени и мокунджи, с их женами, могут остаться.

Колдун, мокунджи, жены и сам Боб Роджерс работали один день и полдня. Дворец Нга’Кура был готов.

Хорошенький передвижной домик из трех комнат, с большой верандой, с большими окнами.

Не подверженный действию огня, проложенный асбестом; крыша, – покрытая плотным слоем каучука. Хорошо застекленная веранда. Уютные комнаты.

Вскоре после постройки была привезена ванна и все приспособления для водопровода и электрического освещения. Над домом Роджерс установил антенну радиоприемника и в своей комнате радиоприемник и телефон.

В деревне негры говорили о Бобе Роджерсе, как о великом мокунджи белых. Боб Роджерс к чему-то готовился.

Однажды к нему приехали двое белых, которые поселились в его доме.

Потом Роджерс уехал и возвратился на пироге, которая ехала и сама кричала, как крокодил. Да, негры были правы! Пирога ехала сама. Боб Роджерс получил моторную лодку.

В моторной лодке Боб привез то, что черные называли ингорогомбе, а белые – винчестерами. Кроме винчестеров, был небольшой пулемет и десять ящиков патронов.

Были организованы: полицейский пост, тюрьма и скотный двор. Роджерс создал отряд из местных негров, одел их и снабдил оружием. Построил для них отдельные хижины при своем дворце и откармливал их. Они ничего не делали, не протестовали, были довольны и повиновались.

Прекрасные плантации приносили громадный доход; солдаты, которых негры племени называли туругу, исправно собирали оброк. Приходившие моторки, с пристани Гобо, забирали большой груз и оставляли много денег.

Одним словом, Боб Роджерс организовал прекрасную факторию. Он сам в достаточной мере изленился, постарел и похудел. О том, что Боб Роджере имеет какое-то прошлое, все позабыли. Время шло.

Негры выбивались из сил, подгоняемые сержантами и туругу. Они стали хиреть, и жизнерадостность медленно спадала с их когда-то беспечных и веселых лиц.

Даже самое любимое занятие – охоту, Боб Роджерс превратил в каторгу. Все время был хороший спрос на слоновую кость, страусовые перья и шкуры. Мокунджи не протестовали. Боб Роджерс действовал от имени великого Нга’Куры и щедро угощал абсентом.

Но это было давно!

Теперь Боб Роджерс признанный, но ненавидимый и могущественный вождь Н’гапу. Великие мокунджи племени склонились перед ним. Прошло много дождей с того момента, как Боб Роджерс споил абсентом и виски старых колдунов и вождей и получил из Лагоса подкрепление в виде двух сержантов…

Боб Роджерс только что разобрался в полученной недельной почте. Он проверил ящик с напитками, табак, сигары, серию пилюль и несколько кило хины.

Просмотрел корреспонденцию, заказы, ответы торговых фирм, предложения. Все старо, скучно и однообразно. Журналы и газеты; но это его наводило на мысли о Европе, о цивилизации, театре, – о всем том, о чем он предпочитал не задумываться. Пытка!

Думая разогнать тоскливое настроение, Роджерс приказал слуге подать на веранду ликер. Солнце плыло вниз по горизонту и стекла веранды горели пурпуром заката.

Боб начал разбираться в толпе разнородных бутылочек, наполненных всевозможными сортами, ароматами и вкусами.

Приготовив дьявольскую смесь из семи марок и опрокинув хорошую рюмку, более напоминающую посудину для черпания воды, Роджерс зевнул. Как говорят негры, он старался прогнать сон через рот. Сегодня и любимая смесь не удовлетворила его. Он закурил сигару из вновь полученного ящика и окутал себя клубами тяжелого сизого дыма. Но зевота не прекращалась. Тогда Боб Роджерс встал и, отшвырнув в сторону сигару, взял со специальной подставки одну из трубок и набил ее душистым кэпстеном.

От трубки лучше не стало. Боб Роджерс сам перестал понимать, что ему нужно. Душистый табак раздражал, ликеры не успокаивали, сигары противны, журналы возбуждают ненависть. Трубка полетела к сигаре. Боб Роджерс понял.

Бобу Роджерсу скучно. Очевидно, наступил один из тех ужасных периодов, которых он поджидал с содроганием и тайной надеждой. А вдруг прошло?

Скуки Роджерс боялся больше, чем малярии. С лихорадкой он сжился, закармливая ее хиной.

Предостерегающие явления, пытки, именуемые скукой или тамбо, в долгой протяжной зевоте, ломающей рот. Клонит ко сну, но не спится. Одолевает сонная бессонница. Тамбо – род сонной болезни, сильно распространившейся среди белых в экваториальной Африке.

Сонная болезнь, в своем характерном виде, на белых не действует. Негры не болеют тамбо, но от сонной – гибнут.

Только одно средство может предотвратить тамбо. Это средство – женщины.

Боб Роджере подумал об этом и бросил взгляд на реку, протекавшую в нескольких шагах от его дома.

По черной глади реки скользила пирога. В пироге сидела черная девушка.

Таао, дочь старого мокунджи Н’гапу – Таманады. Таао – самая красивая девушка племени. Таао любит Бинги. Бинги любит самую красивую девушку потому, что он, Бинги, самый умный, самый красивый и самый сильный мужчина на плантациях.

Все окрестные Банды удивлялись, почему Н’гапу не выберут Бинги свои мокунджи, но виноваты были не Н’гапу, а отцы Н’гапу и Н’гакуру.

Второй дождь Таао – единственная и любимейшая ясси Бинги. Второй дождь Бинги гладил нежные, с лиловатым отливом, стройные, чуть-чуть полные руки своей ясен и целовал ее пухлые губы. Таао носила очаровательную косточку в мочках своих ушей и блестящие браслеты у запястьев рук и ног. Ради своего Бинги она пудрила белой золой свое тело.

Зрачки Таао – с синими отблесками, а белки сверкали, как белая эмаль. Таао не высока, Таао не толста, Таао изящна.

Боб Роджерс увидел, как она ловко управляла своей пирогой и скоро пристала к берегу. Из деревни доносились звуки тамтама. Роджерс решился. Он надел свой пробковый шлем, взял хлыст и соскользнул с веранды к берегу.

Солнце быстро скатывалось в пасть каймана пустоты. Река казалась густой, застекленной, покрытой лаком. Кругом квакали лягушки, жабы-буйволы, жабы-кинвалы, голосили стервятники.

Под навесом, у пристани Роджерса, бесшумно зыблилось несколько узкогрудых пирог. Боб Роджерс пересек речку. Пройдя метров тридцать по берегу, он вышел к небольшой поляне между грудой банановых и масленичных пальм. Боб Роджерс остановился и посмотрел.

В чем дело? Прекрасный случай! Он возьмет ее! Сладострастная улыбка появилась на его лице и обнажила ряд червивых зубов.

Черная Таао тоже улыбнулась, но ее улыбка показала ровные жемчуга, оттененные лепестками губ.

Черный Бинги не мог не улыбнуться и его зубы не были хуже зубов Таао.

Боб Роджерс не видел ни Бинги, ни его зубов; он не думал ни о них, ни о чем другом, кроме своего желания. Оно рвало его на части.

Боб Роджерс не мог видеть Бинги. Его не видела и Таао.

Бинги по дороге подумал о Таао и о том, что она его ждет, а Таао в своем томительном ожидании почувствовала близость Бинги.

– Чего ты ломаешь свои глаза, красотка? – Боб Роджерс подошел вплотную к Таао. – Или тебе мало работы днем? Смотри, белый господин делает тебя достойной его.

Роджерс схватил Таао за руку выше локтя и попытался привлечь к себе.

– Ай, масса Роджерс не трогает черной девушки! Черная девушка любит черного. Черная девушка боится массы Роджерса. – И Таао ловким, скользким, еле заметным движением увернулась от Роджерса. При повороте она своим упругим телом тронула ногу Боба. Он бросился за ней.

– Слушай, – кричал он, – белый господин не даст тебе работать! Белый, господин приведет тебя к себе и сделает своей ясси. У белого господина есть все. У него есть сладкий кенэ, яркие бусы, яркие платья; у него есть то, чего нет у самых великих мокунджей Банда.

Но Таао не слушала. Она испугалась озверевшего Боба Роджерса. Его лицо и в спокойном состоянии не производило приятного впечатления. Он имел хороший рост, хорошие плечи и прекрасную мускулатуру. Его несчастье начиналось с головы. Волосы были жесткие и почему-то не росли. На затылке местами сверкала плешь. Лоб был низкий. Густые, сросшиеся брови и один глаз, но и тот желтый. Белки глаза испещрены тоненькими жилками.

Лицо бледное, с желтым оттенком. Пористая кожа и широкие, в минуты злобы свисающие губы.

Самым неприятным были его ненормально-длинные руки, которые заканчивались узловатыми пальцами с почерневшими ногтями.

В припадке злобы все это делалось хуже. Лицо багровело, в углах рта показывалась пена. А единственный глаз наполнялся кровью…

Боб Роджерс прыжками бросился за Таао. Но ей не повезло. О, она бы оставила далеко позади себя белого плантатора, но Таао помешал камень. Она споткнулась и упала.

Боб Роджерс, торжествуя, бросился на нее. Таао удалось опять вывернуться, но все же Роджерс крепко схватил ее за руку и притянул к себе.

– Масса Роджерс не тронет Таао!

Боб Роджерс растерялся. Но не выпускал своей жертвы. Через ее плечо он посмотрел на черного раба, осмелившегося кричать.

Таао трепетала. Теперь она должна бояться не только за себя, но и за Бинги. Белый сделает с ним все, что хочет. Он его убьет. Ох, Н’гакуру! Лучше бы она не ходила навстречу своему солнцу.

Бинги бежал к Таао. Он не думал о последствиях. Он хотел спасти свою ясси.

Боб Роджерс немного успокоился. Сейчас он отлупит стеком черного болвана, а после уведет девушку к себе и все устроится как нельзя лучше. Если девушка убежит, он пошлет за вождем и колдуном и за несколько бутылок виски заставит поселок выдать Таао.

– Иди сюда, презренная черная собака, и ты узнаешь, как поднимать голос на англичанина.

Роджерс выпустил Таао и стал в боевую позицию, с поднятым в правой руке хлыстом. Бинги, сверкая глазами, сжимая кулаки, стоял в отдалении.

Сначала он немного подумал, потом сделал резкий выпад по направлению к Роджерсу. Тот приготовился и почти опустил на спину Бинги свой хлыст. Но Бинги нагнулся, движением вперед принял на голову туловище Роджерса и перебросил его через спину на землю.

Удачный выпад окрылил Бинги. Он обернулся к Роджерсу, который еще не опомнился от ловкого удара, и выхватил у него хлыст.

Боб Роджерс вскочил, вытащил из кобуры кольт, но здоровый кулак Бинги, величиной с хороший кокос, выбил из его рук карманную пушку, скромно названную револьвером.

Бинги отбросил в сторону хлыст и кулаками стремительно атаковал Роджерса. Прекрасно! Боб Роджерс не сомневался в своих боксерских талантах. Как любитель бокса, он заранее торжествовал победу.

Бинги не торжествовал, он действовал. Хороший короткий удар под подбородок и легкий скрип челюсти. Не важно, что Роджерс что-то сплюнул в сторону, может быть, и пару своих гнилых зубов.