В третий том вошли произведения, написанные в 1927-1936 гг.: «Живая вода», «Старый полоз», «Верховод», «Гриф и Граф», «Мелкий собственник», «Сливы, вишни, черешни» и др.

Художник П. Пинкисевич.

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Собрание сочинений в двенадцати томах

Том 3. Произведения 1927-1936

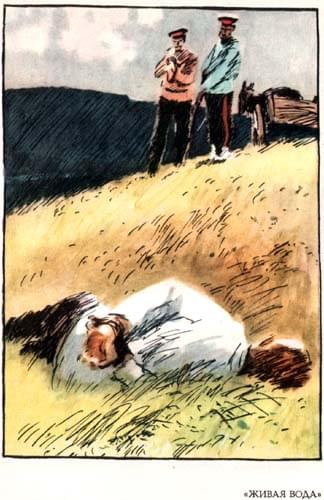

Живая вода*

Человек человека один на один бьет не вполне уверенно. Он даже способен опасаться: а вдруг тот, кого он бьет, выкинет какую-нибудь штуку?..

Он бьет большей половиной своего существа, а меньшая в это время наблюдает и взвешивает.

Меньшая шепчет: «Довольно!» Большая продолжает бить… Меньшая говорит внятно: «Будет! Брось!» Большая бьет слабее и с выдержкой. Меньшая, наконец, приказывает: «Брось, тебе говорят!» – и мгновенно становится на место большей, и человек, который бил, уходит от того, кого он бил, внешне и с видом правым и задорным, а внутри иногда ему даже бывает стыдно.

Совсем не то толпа. Тонкие чувства ей незнакомы. Толпа, когда кричит, – не кричит, а судит; толпа не рассуждает, а приговаривает с двух слов; толпа и не бьет, а казнит, и тот, кого она бьет, знает, что уж больше он не встанет.

И Федор это знал, Федор Титков из станицы Урюпинской, из себя не очень видный и невысокий, но тугой телом и ярко-красный лицом, молодой еще малый, с маленькими глазками, сидящими не в глазных впадинах, а непосредственно сверху крутых щек.

Но он видел, что то же самое знал и другой товарищ, по фамилии Манолати, – из бессарабских цыган, черный и все лицо в белых шрамах, – и третий, сапожник из Ахтырки Караванченко, товарищ Семен, человек из себя хлипкий и грудь впалая, только голос громкий и глаза блестят.

Когда захватили их в этой станице и связали им руки, их спросили коротко:

– Большевики?

Они ответили так же коротко:

– Большевики.

И только Манолати добавил ехидно, вытянув шею:

– Ниче-го, рогали, ни-че-го!.. От побачите: наша будет зверху!

Потом их повели к колодцу с очень высоким журавлем, и не было около них ни крику, ни раздражения, только густая пыль поднялась от тяжелых сапог, и кто чихал, кто кашлял, кто плевал наземь. Иногда просвечивали по сторонам казачки, стоявшие около домов, и кружившиеся мальчишки.

Титков, перед тем как их схватили, здесь, на работе, ел селедку и не успел напиться, а потом они были заперты на ночь в сарай.

Очень хотелось пить, – и день был жаркий, – и когда он подходил к колодцу, он всем своим тугим, набухшим телом чувствовал, что подводят его как раз туда, куда надо, и искал глазами ведро.

Ведро, большое, как бадья, и с мокро блестевшей цепью, стояло как раз на полке колодца, и он не сводил с него глаз.

Подошли, оно было полное до краев: кто-нибудь только что поил здесь лошадь и вытянул его, но лошадь не захотела пить больше.

Кругом колодца песок был сырой и пахло волами. Овод сел на щеку Титкова; он смахнул его, потершись о левое плечо, а сам все смотрел на ведро и сказал, когда остановились, не умоляюще, а просто, однако внятно:

– Братцы, дозвольте напиться!

На это ближний казак, рыжебородый, с синими жилками на носу и с мокрыми косицами из-под фуражки, отозвался не менее просто:

– На-пьёсси! – и жестко ударил его в ту щеку, с которой только что он стер овода.

И тут же он увидел, что сшибли с ног товарища Семена, – он брыкнул обеими ногами об его ногу, – и почему-то мелькнула в глазах черная голова Манолати, мелькнула как будто выше других голов, точно улетела; но только он это заметил, как что-то сзади так хлопнуло его по затылку, что он присел на колени и пробормотал отчетливо:

– Значит, убивают… конец!..

И втянул голову в плечи, вдавил ее туда, как черепаха, а ноги вытянул. Он лег ничком, и песок под его губами пришелся очень мокрый и с сильным запахом лошадиной мочи.

Попытался он было убрать под себя и руки, но они были связаны крепко: изо всех сил дергал, веревка не подалась.

Били решенно и молча, только хекали, серьезно, как свинью колют. Сначала Титков различал, по какому месту больнее, потом били уж сплошь по больному: только стискивал зубы и глотал слюну.

Тонко крикнул товарищ Семен, и потом перестало его слышно. Титков подумал: «Убили!» – и еще глубже втянул голову. Зато Манолати было слышно несколько раз.

Он вскрикивал:

– Наше!.. Зверху!.. Будет!.. Будет!.. Зверху!..

Титков успел подумать о нем определенно: «Привычный… Не иначе, как сто разов бит!..»

Но вот ударили его по правой руке так, что в голове зашлось от боли, и еще раз ударили по голове так, что он перестал слышать и крики Манолати и все другое.

Очнулся он от холода.

Все тело было мокрое с головы до ног.

Не сразу вспомнил, что с ним такое, но первое, что вспомнил, – колодец. Потом вспомнил казаков и как били. Подумал: «В колодец бросили!» Но тут же поправил себя: «Зачем же колодец им портить? Его потом чистить надо…»

И, приоткрывши глаз, который был выше над землею, увидел мокрый рыжий треснутый носок сапога перед самым лицом и тут же понял чье-то вполне добродушное?

– Эге!.. Этот черт никак ще живой!

И потом еще голос:

– Цыган тоже шевелится!

Только успел подумать, что это кто-то хочет их спасти, как тот самый носок с трещиной ударил его чуть ниже глаза.

Опять подвернул вниз лицо и втянул голову.

– Зверху! – хрипнул около Манолати.

И потом начали молотить сапогами, и на его спину взобрался кто-то очень тяжкий и подскакивал.

Титков подтянул живот, но подкованные каблуки острыми краями сорвали ему кожу с рук… Наконец, другая рука, еще не перебитая, хряснула под каблуком повыше кисти.

Титков лизнул было языком мокрые губы, но тут же перестал что-нибудь чувствовать.

Потом еще раз поливали его ледяной водой из колодца. Он опять открыл глаз, – другой заплыл, и не разжимались веки, – и опять увидел он мокрый огромный носок сапога.

Его перевернули. Какая-то борода, точно отцовская, над ним наклонилась, и он прошептал в нее:

– На-пить-ся!

Потом сразу несколько оглушительных голосов:

– Живой!.. Ну, не черт?.. Цыган, и тот уж подох, а этот живой!..

И несколько мгновений так он лежал и видел над собою чащу бород и красные носы среди нее, и, как будто люди эти совсем другие были, а не те, которые только что трудились над тем, чтобы его убить, он опять прошептал им:

– Напиться… братцы!

Но тут над глазом его взметнулся медленно усталый кулак и разбил ему зубы.

Потом кто-то спросил удивленно и даже горестно:

– Да и где же у него, анафемской силы, печенка?

И как ни пытался зажать Титков свой живот, жесток был в него удар подкованной ногою.

Минут через пять все трое около колодца лежали совершенно неподвижно.

Казаки умылись, прокашлялись, высморкались, как делали они это утром, после сна; кое-кто даже намочил себе волосы и расчесал их металлическим гребешком.

Казачки с ребятишками на руках подошли посмотреть поближе. Солнце склонялось уже к полудню, и подъехала к колодцу подвода, на которую сложили все три тела и повезли версты за четыре от станицы, в балку.

Двое молодых казаков шли около подводы не садясь. Винтовки поблескивали у них за плечами.

Без винтовок теперь уж не отходили от станицы и за четыре версты: время было беспокойное – восемнадцатый год.

И вот когда Титков, лежавший на подводе сверху других, открыл свой глаз, он прежде всего почти ослеплен был блеском именно этих двух винтовок за спинами казаков, идущих рядом.

Казаки и винтовки – это, припомнилось потом, было, видел и раньше; необыкновенный же блеск этот был нездешний уже…

Но боль раздалась сразу во всем теле, и горло и все внутри горело нестерпимо.

Это как раз тогда он очнулся, когда подходили уж лошади к балке, и еще допытывался он у своей памяти, что с ним такое, и где он, и отчего везде боль, как услышал, один казак говорил другому:

– Вот здесь крутой берег… Так и полетят, как галки.

А другой голос отозвался:

– Здесь, конечно, самый раз…

Не понял Титков этого разговора, и когда его, все еще мокрого, выволакивали с подводы в четыре руки, ругаясь, он застонал всем разбитым телом и глянул единственным глазом, – и четыре руки суеверно обмякли, а он брякнулся о землю и застонал громче.

Тогда лошади зафыркали и заболтали головами, а двое с винтовками отскочили шагов на двадцать…

Он слушал и слышал, как один, длинно выругавшись, добавил:

– Да ты ж, нечистая сила, когда же ты подохнешь?

А когда глянул, увидел, как другой сдернул винтовку, взял на прицел и выстрелил…

Титков даже чуть покачнулся, лежа, точно в грудь ему вбили огромный гвоздь… Но тут же, чуть повыше, другой гвоздь вбили: это разрядил по нем патрон второй казак.

Рот у него разжался, чтобы вылить кровь; раза два он дернул головою и стих.

Когда казаки подтащили к откосу уже деревенеющий труп Семена с разбитой головой, они раскачали его, взявши за ноги и за плечи, и бросили молча. Труп цыгана Манолати с подвернутой набок головой они сбросили с подговоркой:

– А ну, там уж твое пускай будет «зверху»!

Над телом же Титкова, подтащив его к бровке оврага, остановились:

– А вдруг он, черт этот… – начал один.

– Живой, думаешь? – сказал другой.

И даже мокрую рубашку ему задрали, посмотреть, как прошли пули. Но увидавши, что тело все – сплошной синяк и кровоподтек и пули прошли навылет в правую сторону груди, только тряхнули чубами из-под фуражек, и дружно столкнули его вниз, и смотрели, как оно катилось кувырком, цепляясь то ногами, то головой, пока не легло, наконец, на дно балки около двух других тел.

Было уже к вечеру. Солнце перекатило уже за балку: тень и прохлада.

Три бабы из соседнего хутора спустились в балку за дровами. По дну и кое-где по откосам росли там кусты. Их упорно вырубали каждый год, но не менее упорно они вырастали снова. У баб были с собой косари и веревки.

Когда наткнулись они на трупы, то в испуге бросились бежать, но, оглядевшись, остановились: одна подталкивая другую, подобрались снова к телам.

Глядели, качали головами и даже кончики головных платков подносили к глазам.

– Не воняют еще? – не веря себе, спросила одна.

– Похоже, свежие, – потянула носом другая.

– А вчерась же я здеся лазила, бабоньки, ничего тут такова не было! – всплеснула руками третья. – Какие же это их злодеи так-то?

Трупы смирно должны лежать. Страшно, когда пытается поднять голову труп. Это хоть кого испугает.

И когда, чуть приоткрыв глаз, повернулась слабо голова Титкова, бабы ахнули и взвизгнули все враз и засверкали по дну балки голыми толстыми икрами ног.

Но не больше, как через четверть часа, одна подбадривая другую, подошли в третий раз и услышали шепот:

– Бабочки, дайте напиться…

Маленький ключик пробивался в овраге шагах в двухстах ниже, и бабы знали это, но ведь с ними не было кувшинов и кружек, только косари и веревки…

Кровавую кепку, осмотревшись, заметили они на обрыве, – это с головы Семена Караванченки слетела она, когда его тело раскачали и бросили. В этой-то кровавой кепке, чуть ее обмыв, и принесли воды для Титкова, и, сгрудившись над ним и держа кепку с водой, как ему удобнее, жадно глядели бабы, как жадно он глотал.

Он все выпил, что они принесли, и вздохнул с трудом, и одинокий глаз его внимательно переходил с одной на другую.

– Какие же это злодеи так тебя, несчастного? – спросила было одна, но он отозвался тем же шепотом, изнутри идущим:

– Ба-бочки… милые… а нельзя ли… еще водички?

Уже совсем смеркалось, когда бабы вынесли его, наконец, из оврага.

Несколько раз останавливались, усталые, над ним, снова бесчувственным, и говорили одна другой, укоряя:

– Эх, потревожили зря человека!.. Помер бы там ночью и ему бы легче: без мучениев…

Однако вытащили все же, развязали руки и даже отвезли его ночью в больницу в город, за двенадцать верст.

Везли и укоряли одна другую, что лучше бы было к нему и не подходить, и воды бы ему не носить, и из балки не вытаскивать, – все равно живого не довезешь, только зря из-за него ночь не спавши и лошадь заморишь.

Если чем и утешали себя бабы, то только тем, что теперь на хуторе мужиков вообще мало, а у них в хозяйствах и совсем нет, и настала их бабья воля: вот хотят этого человека до больницы довезть – и все, возьмут и довезут… Пускай хоть в больнице помрет, все-таки будто бы легче: похоронят люди как надо.

На вопросы: чей такой и кто его так? – бабы отвечали в больнице:

– Ну, а мы ж это почем же знаем?.. Наша находка, в балке такого нашли…

– А зачем было везть? – сказали в больнице. – Все равно жив не будет – помрет.

– А помрет, на могилу ему веночек привезем, – сказали бабы. – Нам абы к утру домой поспеть, а то коровы недоены останутся…

И бабы вернулись домой вовремя, как раз к свету, а врачи в больнице утром стали отыскивать и отмечать сломанные ребра Титкова.

Прошло с месяц.

Был праздник – время свободное…

Три бабы с хутора поехали в город и везли венок из своих нехитрых цветков на могилу тому, кого они напоили водой и вытащили из оврага.

За месяц этот много случилось всякого, и о трупах в балках знали уж, что они были привезены из станицы.

Летний день – огромен, и бабы, выехав в обед, думали обернуть к вечеру, не было дел в городе никаких, только это: постоять над могилкой, положить веночек – и домой.

Лошадей была пара, и лошади были сытые.

И когда дробно стучали копыта и колеса по малоезжему проселку, бабы вспоминали, как они везли парня.

– Рази так увеченных возют, как мы-то везли? – говорила рассудительно одна, постарше, лет сорока, Лукерья, с выцветшими глазами. – Он по-настоящему-то на телеге от одного трясения помереть был должен.

– Да уж я тогда кобылу вожжами стегаю, а сама-то все назад на него гляжу, бабоньки, и так жалкую вся… – говорила Аксинья, помоложе, и черные брови дугой.

– Он у меня ишь на коленках головой-то лежал – и так я, не шевеля, просидела дорогу цельную, аж ноги сомлели, – вставила третья, Ликонида, самая младшая, и в серых глазах тоскливость. – Хуть бы имечко его узнать.

Ехали бабы с венком, а по сторонам от них стелились поля казачьи, а потом пошли мужичьи поля: как раз невдали от хутора шла граница области – начиналась губерния.

Много народу разного прошло недавно по этим полям и потоптали местами хлеб, и бабы замечали на полях эти следы равнодушно топтавших ног.

Однако солнце светило ласково, и земля пахла парным своим телом – понятно бабам (у земли ли не бабье тело?).

Ястреб кружился вверху точкой – сторожил землю, как и всегда он ее сторожил родящим летом. Кукушка в балочке куковала. Глазастые серые слепни садились на репицы лошадям, и лошади крутили хвостами, требуя, чтобы их согнали вожжой.

На одном хуторе горело недавно, и бабы это знали: видели зарево с неделю назад, а теперь наткнулись глазами в стороне на обгорелые избы и сараи.

– Небось, и скотина какая сгорела, – сказала Аксинья, правя.

– Ну, а то долго ли, – поддержала Лукерья, подтыкая под себя солому.

А Ликонида, державшая в руках венок, оторвала от него листик, который показался ей лишним, повертела около губ, бросила на дорогу и сказала тоскливо:

– Глу-упые мы, глупые бабы… И куда это собрались? И зачем это едем?..

Однако колокольни города показались уж из-за темного зеленца садов, и отозвались ей другие две:

– Все одно уж, теперя недолго.

Как раз кладбище приходилось справа от дороги, когда подъезжали к больнице, стоявшей на отшибе, и бабы говорили одна другой:

– Кабы известно, как его имя, вот бы и кстати – слезть да пойти: авось, сторож своих упокойников знать обязан.

Даже и лошадей было оставили, но на кладбище не встретилось глазам никого, а то бы спросили непременно.

И подкатили к больнице часам к двум дня.

Поставили лошадей у ворот, дали им сена охапку, а сероглазая Ликонида не захотела оставить на телеге венка: еще кто подцепит, народу много, – так и пошли трое по больничному двору и с венком спрашивать, где могила того, которого месяц назад привезли они ночью, и как его имя.

Простые люди о болезнях своих и о болезнях близких своих вспоминают только по праздникам – некогда в будни. И теперь в суете, в толчее на больничном дворе, поросшем травкою между булыжников, бродили три бабы с венком, не зная, у кого спросить о том, что было им нужно.

Попался было в фартуке, толстый, спросили его, но он только буркнул сердито:

– Не видишь разве, я повар?

Попался другой, простоволосый, тоже в фартуке и с вонючим ведром в руке, послушал их, но сказал, что недавно тут, и пошел дальше рысцой.

Женщину во всем белом и с красным крестом спросили, та сейчас же спросила сама:

– А как его фамилия?

– А почем же мы-то знаем, родимая? – удивились бабы.

– А не знаете, чего же ищете?

И унеслась от них частым перебором высоконьких каблучков.

Попалась потом еще старушка, – оказалась кастелянша и не знала, но привела их к фельдшеру, рыжеусому, без бороды, тоже в белом халате.

Этот удивил их очень.

– Месяц назад умер, говорите?.. Легко вам сказать: месяц назад, а сколько нам искать, посчитайте… Теперь время какое, знаете? Сколько их у нас умирает, подумайте.

– Да ведь этот, наш-то, он ведь убитый, – пробовали напомнить бабы; но сказал фельдшер, тараща глаза:

– Все теперь убитые… Теперь неубитых не бывает.

Однако обещал посмотреть по книгам.

Наведались бабы к лошадям – стояли лошади ничего, жевали сено. Обошли весь двор кругом: и прачечную поглядели, и кухню, и помойную яму (а Ликонида все с венком в руках) и зашли в садик хоть посидеть в холодке, пока фельдшер найдет, что нужно, по книгам.

В садике – маленьком, всего две тощие аллейки, – больных несколько сидело на скамейках, покрашенных в желтую краску, – все в халатах белых, только картузы свои. Один лежал на носилках складных и читал газету, что даже осудили бабы, а один сидел в колясочке и глядел вверх на листья, а руки забинтованы, и на голове белый колпак… С двумя больными, похоже, родные сидели, и девочка около одного сосала конфетку в розовой бумажке.

Не очень смело и держась вплотную одна к другой, прошлись бабы по одной аллейке, во всех вглядываясь цепкими деревенскими глазами: вот они какие больные, вот какое на женщине этой платье с тремя оборками, вот какие на девочке коричневые чулочки…

Прошли мимо того, который читал газету, и его внимательно осмотрели, отметив каждая про себя, какие у него тоненькие пальчики, как соломинки, и как только газету ими держит! – а глаза быстрые… и мимо того, который в кресле сидел, тоже прошли и его оглядели: глаза очень запавшие и большие, а руки привязаны к шее белой лентой… и то еще об этом больном заметили, что стоит его колясочка на самом солнце, а казалось так им, что лучше бы ее поставить в тень… И пошли дальше.

Однако далеко в маленьком садике уйти было некуда: дошли до оградки зелененькой и назад по тем же аллейкам, мимо девочки с конфеткой, мимо носилок, мимо кресла на колесах.

Платки на головах чуть сдвинули, чтобы головы продувало, а Ликонида венок несла, как корзинку, в сгибе локтя, и вздумалось ей на этот венок поглядеть, когда подходили к коляске, и сказать жалостно:

– Завяли уж и все цветы наши, зря таскаючи…

Но тут больной в колпаке с подвязанными к шее руками вдруг пригляделся к ним встревоженно и проговорил тихо:

– Ба-боч-ки… Это уж не вы ли?..

И сразу остановились бабы.

– Да бабочки ж!.. – повторил больной с радостью чрезвычайной, весь просиявши.

– Наш!.. Наш!.. Ей-богу, наш!.. – закричали бабы на весь небольшой больничный садик. – Да родной же ты наш!.. А мы-то веночек на твою могилку… вот он… как тогда подреклися…

И до того неожиданно это было, и до того чудесно это было, и до того сладостно это было, и так перевернуло это души, что не устояли бабы на ногах и повалились одна за другой перед коляской на колени молитвенно и бездумно.

1927 г.

Старый полоз*

Бездождный май; степь.

Кое-где неглубокие балки и сизые каменные гряды над ними. Скалы эти имеют наклон к югу, точно догоняли они когда-то горы, ушедшие к морю на юг, и не догнали, устали, отстали, угрязли в степи навек, треснули здесь и там, обросли лишаями…

Степь пока зеленая; если не будет дождей еще две недели, начнет желтеть. Степь пока душистая: пахнет волнующе чабером, сладкой душицей, густой желтой ромашкой… Кое-где полосами залег мак, но краснота его жухлая: сгорел и свернул лепестки.

Горизонты дымны и струятся. Верстах в семи в этом прозрачном дыму чуть колышутся два или три минарета: это – татарский город.

Самые короткие тени, – полдень.

Большая отара овец и коз лежит около коша, – жует жвачку, дремлет. Свернулись собаки, уткнувши морды в передние лапы. Чабан и его подпасок тоже растянулись на земле, – сложили около герлыги и сумки, зажмурили глаза, а привычные кофейные лица подставили солнцу: смоли крепче.

Очень древен вид этой майской степи с балками и скалами, этой отары овец и коз, этих пастухов и собак, – до того древен, что если бы каким-нибудь чудом проходил здесь Тиглат-Фелассар I, он сказал бы высокопарно, как это было принято в его времена:

– Вот опять я вижу страну Ашура, столь любезную моему сердцу!.. Сто двадцать львов убил я копьем и стрелами в пешем строю и восемьсот львов убил я с колесницы, защищая эти стада!..

Но проходил мимо не Тиглат-Фелассар с луком и меткими стрелами, а печник Семен Подкопаев с двустволкой, а рядом с ним шел бетонщик Петр со стеблем желтого донника в руках, только что сорванного на защиту от чабанских собак, и Семен зычно крикнул:

– Придержи собак, эй!.. Черти сонные!.. Слышишь?

Минуты через три потревоженные собаки лежали уже снова, слабо урча, а охотники сидели около пастухов и вертели папиросы.

Семен был орлоглавый: череп под сплюснутой кепкой – небольшой; нос – как хищный клюв, остро торчащий, и глаза светло-желтые, круглые, узкопоставленные, – птичьи. А Петр был уже лет под пятьдесят, с морщинами глубокими и черными, но с яркой еще рыжиною в усах.

– Сымотрим сибе, – дыва чилавек с винтовкой!.. Я-я… баялси очень…

Широко улыбался старый чабан и жестяную коробку с табаком держал на коленях широко открытой.

Сказал ему Семен, чмыхнув:

– Чего же ты теперь бояться мог?.. Дикий ты человек, поэтому боялся!

– Па-ни-маешь, – с готовностью объяснил чабан, – как раньше, тогда… Зиленый, крас-ный, белый – разный цвет… он-о-о… барашкам не так прахладно глядел… он-о-о… так глядел!

Тут чабан – уже с седыми висками под шапкой – поднял к носу верхнюю губу с подстриженными черными усами, раздвинул и зажег глаза, скрючил перед собою пальцы и начал клацать остатками прокуренных щербатых зубов.

– Прямо, как волк лесовой! – понял его Петр; а Семен пропустил сквозь затяжку:

– Не нравилось тебе это?.. Ты чтобы барашку жевал, а мы чтобы с голоду дохли?.. У-умен!

– Возьми адин!.. Возьми дыва!.. Возьми тыри!.. Он-о-о… все чист стрелял, гонял… Зачем так делал?..

– Это, должно, белые, – сказал Семен и выпустил из узкого носа длиннейшую ленту дыма.

Татарин посмотрел на него, на Петра, на ложе двустволки, очень высоко поднял плечи, отвернулся и пробормотал:

– Все шинель носил, защитцвет имел, винтовкам таскал, – не знаем…

– Жалеет об чем, – о барашках!.. – закивал головою Семен. – А у самого, небось, и теперь тыща.

– Тыщи нет… И семисот нет… – неожиданно чисто по-русски вставил подпасок, красивый подросток, тоже в шапке. – Пятьсот есть.

– Хотя бы пятьсот!.. Мало вам, чертям?..

– Тыриста уштук на чужая рука!.. Там хозяин! – быстро качнул старик головой в сторону города и тут же, дотронувшись до сумки Семена, до половины набитой настрелянными скворцами, добавил отвлекающе: – Шпа-ки? Ку-шать будешь?

– Нет… Для мебели… Шпаки теперь, если ты хочешь знать, первая дичь… Все одно, как осенью перепелки.

– Смотри, Семен, глянь!.. Вон их тута сколько!.. Гибель! – внезапно оживился Петр, сам припадая к земле и только высовывая вперед руку.

Действительно, стая скворцов, невидная раньше, выдвинулась теперь из-за отары. Бойкие птицы, глянцевитые, очень ловкие на вид, подлетывали, шныряли в полузатоптанной рыжей траве, копались в кучах овечьего помета, вели себя, как будто сами были частью отары.

Семен осторожно снял двустволку.

– Стрелять хочишь?.. За-чем, друг?.. Барашкам убьешь! – испугался чабан.

Но Семен только повел в его сторону носом, выставил левое колено, прицелился, и один за другим хлопнули два выстрела.

Шарахнулись овцы все сразу, как одна, даже не успев проблеять; задребезжали козы, бойко вскочив и все сразу оглянувшись на Семена; залаяли собаки.

Семен собрал подстреленных скворцов. Недобитых он, подходя к чабанам, добивал о ложе ружья.

– Сто-ой!.. Эй!.. Нема один живой?.. – крикнул молодой чабан.

– Есть один живой… Сейчас окачурю! – отозвался Семен и в сторону Петра добавил: – Шесть штук!

А скворца этого, живого, он уже держал за ножки, чтобы ударить.

– Дай! – протянул к нему руку старый чабан.

– Дай-дай!.. Не бей! – кричал ему подпасок и улыбался сверкающе.

– Что ты с ним хочешь делать?.. На!

Семен отдал бившегося скворца, раненого только в крыло, а старый чабан, принимая его левой рукою, таинственно поднял правую и брови лукаво поднял, точно готовился показать фокус. Молодой же вдруг засвистал протяжно, не пронзительно, а довольно мелодично, обернувшись к скале за кошем.

Потом сказал, сверкая зубами и белками глаз:

– Услышал!.. Ползет!..

Старый посмотрел в ту же сторону, мигнул Петру и Семену и начал ощипывать скворцу перья на крыльях.

– Кто же это такой ползет? – спросил было Петр Семена, но тут же увидел сам: от скалы, медленно извиваясь и приподняв голову, ползла змея, серая с желтизной, толстая – в руку толщиной, на вид аршин двух.

– Что это? Гадюка?.. Страсть боюсь! – откачнулся Петр.

Он сидел на корточках, по-татарски, но приготовился уже вскочить. А Семен орлоглавый только поглядел на змею и проворно стал доставать и закладывать в двустволку патроны.

– За-чем? – испугался чабан. – Э-это… он-о-о… наш один собака!..

– Полоз! – сказал молодой, смеясь. – Гадюка – вредная, этот – нет!..

– Ну, раз вам он известный… – успокоился Петр и принялся разглядывать змею без опаски.

Семен, заложивши патроны, все еще стоял, но сказавши:

– Это – желтобрюх… Здоровый… Я таких не видал! – тоже сел.

– Смотри! – радостно выкрикнул подпасок и, выхватив скворца из рук старого чабана, подбросил его несколько раз, как мяч, в виду полоза и бросил в сторону от стада.

Скворец, должно быть, ушибся, потому что лежал не шевелясь, темным комочком, а полоз повернул в его сторону голову и оживился вдруг чрезвычайно. Он торчком поставил хвост и стал водить им, точь-в-точь как кошка, а когда скворец очнулся, наконец, и запрыгал, трепеща голыми крылышками, полоз бросился за ним, как раскрученная пружина.

– Ужли ж догонит? – вскрикнул Петр.

– О-о!.. Он догонит! – засиял молодой чабан, а старый только качнул головой, не открывая рта.

Скворец прыгал, полоз вился за ним, и Петр видел, что он нагоняет. Скворец кинулся было вбок, но все длинное толстое тело полоза ринулось вдруг в ту же сторону, подбросилось будто в воздухе и остановилось.

– Готово! – сверкнул молодой чабан, а старый добавил:

– Сичас… он-о… кушай будет! – и дотронулся дружелюбно пальцем до Петрова колена.

– Смотри ты, что делается! – обернулся Петр к Семену, но тот отозвался снисходительно:

– Тебе никак это в диковинку, а я к этому сызмальства привык… Сколько я их перевидал, – тёмно!.. У нас же под Борисоглебском там леса да болота… Гадов этих до черта!

– Ну-у?

– Вот-те и гну!.. Ты думаешь, он его чем, шпака?.. Хвостом своим убил… А ты, небось, и сейчас смотрел – ничего не видал.

– Хво-стом?

– То-то и да, что глядеть не можешь.

– Это, должно, от известки я так.

– Одну с тобой известку-то месим.

– Ты ее давно ли начал месить?.. А я ее уж сорок лет мешу!.. И в плену года четыре был, и то ею все займался.

– А ты где же в плен попал?.. Я думал, ты и не служил…

– Неделю мы с тобой вместях работаем, а об себе не говорили… Попал я, значит, в Горлице…

– Знаю я Горлицу… Там наших много попало…

– Ну, вот… Горлица эта… Снарядов у нас нема, патронов нема, а он по нас лупит, немец, а он чешет!.. Так что нас от роты цельной человек пятнадцать, не более, осталось… «Что теперь делать?..» – у фитьфебеля спрашиваем – я да земляк мой, тоже белгородский, – мы оповсегда вместе держались… «А я почем знаю?» – говорит. – «А ротный игде наш?» – «А ротный вон в доме бетонном, знаки подает». (А это он затем знаки нам, чтоб за патронами мы в лезерв бежали.) Я своему товарищу: «Побегим, говорю, все одно смерть!..» Вот, бегим, и еще за нами трое подались… Слышим: «О-ой!..» сзаду – один… Другой: «О-ой!..» Третий… Этих всех троих свалило… По земле катаются, – конец им… Я свому кричу: «Бегим в дом бетонный!..» И ведь вот, скажи ты, – добежали, ничего… Ни одна пуля решительная ни его, ни меня не задела, как все одно мы заговоренные какие… Добегли, – и даже ротный нас похвалил… Глядим, и фитьфебель сюды приполз… Так человек там собралось… ну, одним словом, десятка полтора опять… Говорим ротному: «А дальше что будем делать?» – «Надо, говорит, до лезерву бежать, – концов, выходов больше нету…» – «Тогда, говорим, когда такое дело, давай бежать будем!..» Он это в бинокль посмотрел, перекрестился… «Ребята, за мной!..» Бегим мы, а по нас снаряд пустили… Ротный с фитьфебелем поперед бежали, глядим мы, – от фитьфебеля куда рука, куда нога, – и ротный упал… Я такое дело вижу: «Ребята! – кричу. – Назад… В дом в бетонный!..» Добегаем опять до дому того, – я свово земляка гляжу, жив ли? Жи-вой!.. Еще там человек коло пятнадцати скопилось…

– Что же у тебя все пятнадцать да полтора десятка, – как неразменный рупь!.. Скольких-то убило же? – перебил Семен.

Старый чабан покачал головою и губами пожевал, а Петр подумал, почему это могло выйти, и объяснил:

– Какие убитые были, какие новые набежали… На войне та-ак!.. Вот видим – немцы бегут, штыки держут, – колоть нас!.. Мы счас винтовки на пол, руки кверху – сдаемся! – кричим… Трое немцев к нам забежали, – одного оставили, двое подались дальше… Вот один этот-то, немец, толстый из себя, – посмотрел нас округ, – а глаза мутные, и пот с него капает, утерся рукавом и счас такую бутылочку черную из сумки вынимает, – пьет… Отпил, – а я к нему всех ближе стою, – мне протягивает: «На, грит, глотни!» По-русски, ей-богу! Глотнул, а это ром!.. «Вот, говорю, спасибо вам!..» А он мне: «Ваше дело теперь оконченное: отвоевались… А меня вот еще раз двадцать убить могут…» Ей-богу, так и сказал!.. Достал опять сухарь, мне дает… Я его – с жадностью, потому дня три тогда мы не емши…

– А ты вот, небось, на войне не был? – спросил Семен чабана.

– Я?.. Не-е, – заболтал чабан головой.

– То-то и видно… Потому и барашки тебе жалко…

– Ну, хорошо, – продолжал Петр, увлекшись. – Повел он нас всех потом один на поезд… Через два дня мы уж в Вене ихней были… До чего же там народ добрый, страсть!.. Всего нам надавали!.. Так, публика разная, – деньги суют, пирожные… Кокарды наши им интересны были… «Продай, – говорят, – русский, кокарду!» Так на кокарды свои, на то на се мы день и прожили… А уж на второй день нам обед дали – кашу ячную… «Давай, русские, котелки! – кашевары кричат. – Подходи ширингой!..» А у меня котелка и нет совсем!.. Вот мине досада: десь загубил, когда бежал!.. Я вижу тут на плотуваре коробка картонная валяется, – схватил ее да за кашей!.. Сме-ется немец!.. И полну коробку мне наложил, а она, коробка-то, спроти котелка вдвое!.. Ничего, народ дюже хороший… А как стали потом вызывать, кто по бетону может работать, – я, конечно, земляка свово толкаю белгородского: «Ты, будто, тоже по бетону знаешь, – так и говори!» Потом я до них: «Вот, – говорю, – я да земляк мой – оба мы бетонщики…» «Вот, – говорят, – отличное дело: как хорошо будете работать, мы вам по полтиннику в день, окромя харчей»… – И сколько я потом у них в плену был, все я по бетону с товарищем работал и никакого горя мы не знали… И товарища свово этому делу обучил, – ему теперь на его век хлеба кусок…

– Гляди!.. Слушать пришел! – озарился весь молодой чабан и вытянул палец.

Оглянулся Петр, – не дальше, как в аршине от него, укладывался клубком подползший полоз.

– Стало быть, шпака уж он спроворил?

И отодвинулся чуть от него Петр, добавил:

– Вот вы, чабаны, конечно, до него привычные, а мне все ка-быть гребостно!.. Мне один наш на фронте, – только он из Сибири был сам – такую штуку про змеев рассказал, что я, брат, теперь к ним… с опаской!.. Купил будто мужик двух коров, – за рога их связал, чтоб шли в ногу, – домой ведет… А вести далеко, через горы… Сибирь, – уж известно: там ничего близкого нет. Сто верст если друг от друга, – говорят: соседи… Ведет между камней таких, – не хуже этого вот, – смотрит, колеса будто в стороне рассыпаны, только, стало быть, ободья очень толсты, каких и не бывает… Ну, известно, раз колеса такие, ему, мужику, интерес… Подходит поближе, – бра-ат! – подымается на него головища змеиная, – с медведя ростом голова одна! Ахнул, да бежать… Коров кинул на произвол: своя жизнь дороже… Добежал так до селения, – лица нет на нем… Так и так: обсказал, чего с ним вышло. «Мы, там говорят, давно слышим и сами замечаем… Собирайся какие охотники!..» Человек десять собралось, – медвежатники все, – на то место, а мужик их ведет… Пришли, видят, – одна корова бегает – мычит… Эта, стало быть, жива осталась, только вроде бы с ума сошла, а уж зато дру-гу-ю – всю дотла высосал, – только голову с рогами вострыми кинул… Глядит, и его замечают, – на камнях растянулся… Как не врал, – говорил: сажень двадцать долины!.. Спит, нажрамшись… не хуже этого вот… Ну, хорошо… Вот один нацелился медвежатник ему пулею в голову, – раз!.. И от этого он проснулся, – змей, – головищу свою поднял, да как раззявит пасть, – все от него ходу!.. Ну, он уж не польстился на малость, – сыт был.

– Сочи-не-ние! – качнул головой Семен. – Что ужи коров доют, это я сам видал сколько раз, а уж чтобы змеи такие водились… Что же это, удав, что ли, какой был?

– Ну, а я же почем знаю?

– Сказки!.. Я со змеями вырос!.. Со змеями в руках да в карманах… Ты мне не толкуй!.. Конечно, маленькие ужата, например, они очень вонючие, – ну, в детском возрасте нам абы что, только бы живые… Наберешь их в карманы, да по двору и пустишь… Они и растут, как все равно скот домашний… Ты кашу с молоком ешь, а он тебе уж на спину залез да с плеча голову свою в тарелку. Его, конечно, ложкой по лбу… Он покачается-покачается, да с другого плеча в молоко… До чего молоко любят, – страсть!.. Приходилось потом ежей в дом приносить, чтоб их известь, а то корову испортили: обовьются около ноги задней да за дойку, и ну сосать!.. Куда бабе любой так выдоить, как они доют!.. Ну, ежи, конечно, за одну неделю их перевели…

– Почему же они до молока такие ласые? В лесу же того молока нема, откуда ж они про молоко знают? – очень удивился Петр и добавил чабану: – А этот черт твоих коз не доит?

– Не! – усмехнулся чабан, погладил полоза. – Мой собак!

Семен на секунду задумался было, но ответил Петру:

– Откуда про молоко знают?.. Конечно, в сочинениях об этом должно быть… А только мы, мальчишки, что делали? Обмокнешь в молоко пальцы да к ужу. Уж в палец вцепится, думает, что дойка коровья, начнет сосать, и что же ты думаешь? Раздуется весь, присосется, а оторваться не может… Вот их таким манером нанижешь на все пальцы и идешь по деревне… Девчонки визжат, шарахаются, а мы за ними!.. А то змеюку положишь в карман, да к девкам, а сам семечки лускаешь… Дай, скажет, какая, подсолнушка! – Глянь на солнышко! – Вот, гляжу, – давай! – А ты побольше гляди! – Вот еще минуту гляжу, – давай! – Ну, когда заработала, – на, лезь в карман, тащи горсть!.. – Только она в карман, а там змея!.. Вот визгу!.. А одной сзади за ворот змею посадили, – с той родимчик сделался…

– Гм… Вот какой ты был! – покачал Петр головою. – Меня бы за такие дела отец… всю бы шкуру спустил!

– Мальчишки… что ж… Нам первое удовольствие было девке юбку задрать, да над головой завязать в узел… А то раз одной девке сонной мы змею за пазуху запустили, – вот с ней было!.. Цельный месяц – не меньше – без задних ног валялась!.. А то раз нашли мы в именьи цилиндр такой дубовый, от насоса, – здоровый совсем… Ну, что из него придумать? – Ребята, говорим, давай пушку из него делать! – Идет!.. Пороху у отцов, у братьев достали, – украли, просто, – фунта полтора, передок уперли с телеги, – это, значит, лафет… Мушку посадили… Да ведь что-о! Как нам подвезло-то: шнур достали… Значит, все честь-честью… Забили тряпками потужей с дульной части, а с казенной порох свой всыпали, – вывезли орудие на середку деревни как смерклось, шнур запалили, а сами, конечно, бежать… Ка-эк ахнет выстрел!.. Сколько там стекол к чертям!..

– И орудию вашу, небось, разорвало в клочья?

– Тут уж куда тебе орудие, куда лафет!.. Мы, конечно, по домам ходу!..

– Били, небось?

– За это, конечно, попало… А мы потом взяли да ночью по всей деревне трубы позабивали…

– Ну, а это ж зачем?

– Так себе… со зла…

Петр посмотрел на Семена продолжительно, так, точно в первый раз его увидел, и сказал с жаром:

– Откуда ж это зло такое в вас сидело, хотится мне знать?.. У нас мужику одному, косарю, – на сенокосе он заснул, – ящерка за рубаху залезла, бегать там зачала, и то он с перепугу так и обомлел, падучка его схватила… Так это ж мужик, – а вы девке змею за пазуху!.. Никакого поэтому добра в вас, никакой совести!

Немного помолчал, глядя на Семена теми же широкими глазами, и добавил тише:

– Ты, небось, еще скажешь, что человека когда-сь убил… а, Семен?

– Поди, посчитай, сколько, – буркнул Семен.

Как раз в это время молодой чабан дружелюбно обратился к Петру, кивая на полоза:

– Знаешь, сколько ему год есть?.. Скажи!

– Почем же я знаю? – отозвался Петр.

– О-о!.. О-о!.. – оживился и старый чабан. – Ты скажи: пять год да есть, десять год да есть, а?

– Неуж десять лет ему быть может? – удивился Петр. – Десять лет лошадь уж зубы себе стирает.

– Сто лет есть! – сверкнул и засиял молодой.

Но старому это показалось мало.

– Сто-о?! – И поглядел он на молодого негодующе. – Мой де-да называется – его знал… Мой деда-деда его знал!.. Сколько год остался, а? Скажи!..

– Змею, ему, конечно, износу нет, – процедил Семен сквозь зубы. – Сказано – гад, и кровь имеет холодную… Вот он сожрал шпака, и никакой ему заботы, – теперь спи себе знай… А человеку обо всем беспокойство, – значит, до гадовых лет ему не дожить…

– Мой де-да называется, – чо-обан был! – очень высоко поднял голос старик. – Деда-деда – тоже одно – чо-обан был!.. Я – чобан!.. Все тут… он-о-о… барашка пас… Он тоже… Со-обак наш!

И сдвинул со лба на затылок шапку в знак древности, должно быть, неизменности, стойкости, прижитости к этому именно куску земли всего его рода.

– Вы-то пасли, а он-то лежал себе полеживал, зато и называется гад! – почему-то с явной злостью отозвался на это Семен и харкнул вдруг на голову полоза.

– Се-мен! – заметив это, сказал Петр, как будто встревоженно. – Что же ты мне не обсказал, убил ты на своем веку кого-сь или нет?

– А я тебе говорю: поди, посчитай! – повернулся к нему резко Семен. – Да уж командиру полка свово, полковнику Иванову, дал крест в семнадцатом, будь спокоен!.. Он говорит нам, как мы его вели расстреливать: «За что же, товарищи-гусары, мной недовольны? Я вам столько крестов дал!..» А я ему: «Хоть ты нам сто крестов дал, а мне целых три, ну, а мы тебе только один дадим!..» – И дал!.. Я три года на германском фронте провел, да четыре в Красной Армии, еще и в прочей работе был, а ты меня спрашиваешь!.. Поди, посчитай, сколько я их!.. Ты вот мужик… Хоть ты и бетонщик называешься, а, небось, ни одной копейки зря не проводишь, я вижу, – все в свою норю отправляешь, курским своим обротникам, а я на деревню с пятнадцати лет наплевал… вот!.. Что глазами на меня прицелился?.. У вас там, в Белгороде, чьи мощи-то выкинули? Есофата какого-то?.. В другом конце я в то время был, – жаль, до него не добрался, – ну, а других каких многих, – это уж я выкидывал!.. Ага!.. A ты и не знал!.. Ишь, об змее-горыниче каком-то сибирском сказки вздумал рассказывать, а я слушал – сидел и виду не подавал!.. Да я эту самую Сибирь со своим эскадроном, каким командовал, в конец прошел, когда мы Колчака гнали! А ты мне об каких-то чудовищах дурацких!..

– Поэтому вы, Семен Иваныч, личность из первых! – и робко поднял одну ногу, как бы встать собираясь, Петр. – А я, конечно, почем же мог знать?.. Гляжу, зовете меня вместе по бетону работать, а сами, конечно, к этому делу сноровки не имеете…

– Ишь – сно-ров-ки!.. А того не скажет, что я ему работу нашел, а то бы без работы ходил!..

– За это-то хоть спасибо вам, конечно… Без вас бы, конечно, походил с приезду… Мы – безлошадные… Нам от земли одной кормиться не приходится… Поневоле едешь… А где она работа есть, и сам не знаешь… Едешь в белый свет, как рыба плывет, да на старые места норовишь, где прежде работал… Ан старые места теперь уж новые… не приткнешься… И цемент, конечно, дорогой без числа, всякий от него норовит отбрыкаться… Эх, в Австрии, его, цементу этого!.. Чуть что не едят, до того везде!.. На что босняки, например, не шибко богато живут, а и то при каждой хате яма цементная для навозу, для жижицы самой… Малая капелюшка не пропадет, – все в дело идет… Ничего, народ хороший, – босняки… И понимать их легко было… Скажет: «Два кувурма вода принеси!..» Значит, два ведерка… Возьмешь да принесешь… Все понять у них можно было… Очень был народ хороший…

Орлоглавый, – такой, как воины-гении на стенах ископаемых ассирийских дворцов в Ниневии, – Семен смотрел на него тяжело и сопел носом, острым и твердым, как клюв. Очень быстро жевали жвачку козы: выгнут головы, по-змеиному припав к земле, отрыгнут – и потом живо-живо-живо перетирают и смотрят сторожко по сторонам. Овцы прятали головы от полуденной жары одна под другую и все толкались на месте и подрагивали курдюками. Важные козлы иногда жестко звякали железными колокольцами очень древней работы, когда ожесточенно чесали себе косматые спины загнутыми рогами. Собаки только делали вид, что спали вполглаза… Но полоз спал.

В то время как все кругом изнывало от зноя, он один только чуть разогревался, грелся, входил в тепло. Зернистые чешуи его поблескивали то тускло, то жирно, и в кольцах не видно уж было той упругости, как недавно, когда он догонял скворца. Он изнеженно спал, как случалось ему спать на этом месте много тысяч раз за его долгий век, – он погруженно спал.

Видел ли он сны? Едва ли… Слишком плоска и мала была его голова для снов. Сны ведь тоже некоторый труд мысли; они тоже ведь беспокойство чувств.

Семен с силой бросил от себя в сторону стада окурок, положил руки на шейку двустволки, провел круглыми глазами по кофейным лицам чабанов и воткнулся ими в морщинистые щеки Петра.

– Кулаки деревенские тоже… восстания подымали! – заговорил он срыву. – Почему, спрашивается, деревня ваша пользы своей не могла понять?.. Продразверстку забыл?.. Небось, сам тоже хлеб в землю от нас закапывал, чтобы зря гнил, а мы, Армия Красная, чтобы погибали?.. Помню я бабу одну саратовскую, – век ее не забуду! – шерсть мы тогда собирали… Вхожу… Одна она в хате… Сидит ступой… «С тебя, тетка, – говорю, – шерсти полагается три фунта… давай!» – «Три?» – говорит. – «Три фунта». Так она что же, подлая, а? Подол свой задрала: «На, говорит, стриги!.. Настригешь три фунта шерсти, – твоя будет!..» А?.. Это что?.. Стоило ее убить за это или нет, по-твоему?.. Что?.. Глазами моргаешь?.. А то послали нас, – тоже восстание сочинил один – это в Балашовском уезде – и как же он назывался, предводитель этот? – Назывался он – «Народный сын – летучий змей»!.. Вон они куда змеи-то пошли, на какой обиход!.. Что мы с ними делать должны были, с этими «змеями летучими»?.. А?.. Захватить да пускать их опять? Так скажешь? Они опять стаей сползутся да на нас… Их пускать нельзя было, – не то время!.. Их надо было всех, дочиста, – понял?.. А ты меня тоже спрашивать вздумал, как все равно баба или следователь какой!..

Старый чабан надвинул на глаза шапку и смотрел на Семена из-под черной бараньей шерсти, вобравши шею, молодой зачем-то занялся сухой былинкой цикория, силясь вытащить ее с корнем из утоптанной земли, а Петр все сосал свою крученку, уже потухшую, и глядел прямо перед собою в степь.

– Ну, пойдем в город, – будет, отдохнули! – вдруг оборвал себя Семен, и Петр вскочил легко и принялся отряхивать колени. Старое тело его с поднятыми плечами, провалившимися у ключиц, вообще было легкое, поджарое, способное быстро менять положения.

Он выправил картуз, чтобы стоял твердо и на правый бок, по-солдатски, провел по рыжим усам костяшками пальцев и уже готов был попрощаться за руку с чабанами, пожелать им, – хорошим людям, – чего-нибудь подходящего, но Семен опять сдернул двустволку.

– Отсунься! Ты-ы! – приказал он старому чабану густо и брезгливо.

Чабан не понял. Чабан увидел только два черных дула против своих глаз и, перевернувшись широкомотневым задом, упираясь в землю руками, метнулся в сторону, а Семен прицелился в плоскую голову полоза.

– Эй!.. За-чем?.. – испугался молодой чабан.

– Чево ты? Чево?.. Нельзя! – замахал руками старый, но выстрел, очень оглушивший, все-таки грянул.

Расстояние между Семеном и полозом было ничтожное, – три-четыре шага… Заряд бекасинника разорвал длинное тело спавшего полоза в нескольких местах, и тело это ошеломленно, судорожно заметалось, собирая кольцо к кольцу. Но голова была почти оторвана, и кольца доживали по-своему, как умели, без ее приказа: то вздымались дугою, то вывертывали слюдяно-желтое брюхо… Только хвост сокращался безостановочно, все пытаясь подбросить все тело кверху.

– У-ла-ан?.. Улан, зачем ты? – горестно кричал старик. – Он-о-о – нам… родной брата был!.. Ула-ан!.. Э-эх!.. Порвал!..

И слезы стояли на глазах чабана, когда нагнулся он к издыхающему полозу.

– Пусти, я его кончу! – крикнул Семен.

Но старый чабан лег над полозом и вдруг тоже закричал исступленно:

– Мене кончай!.. Мене стреляй лучше!.. Оно-о родной брата был!.. Мене стреляй!

Поднялся и молодой чабан.

– Ээх, ты! – сказал он горячо, прямо глядя в желтые глаза Семена.

Залаяла вдруг одна собака, за ней другая… Лежавшие поодаль две подскочили точно по команде и начали обдавать Семена и Петра устрашающими степными голосами. Зазвенели древними колокольцами козлы; задребезжали высоко козы; барашки вынули головы из своих убежищ и тоже пытались что-то разглядеть и понять, чтобы потом отскочить всей массой разом, поджимая трусливые курдюки…

– На-ро-од! – говорил, зло шагая к городу, Семен. – Сто лет живут, небо себе коптят, и кого же берегут-лелеют?.. Змею!

Плотный, с толстою красною шеей, он делал шаги все-таки шире, чем легкий Петр, и тот, держась от него на полшага сзади и планируя рукою степь, спрашивал его:

– Кудою ж мы теперь, Семен Иваныч?.. Сюдою ли пойдем, – здесь, конечно, короче, – или же тудою?.. Там хоть, скажем, подальше кажется, только будто идти ровней… Как решаете?

Серые глаза его заглядывали в желтые Семеновы глаза искательно, и голос звучал подобострастно.

Апрель 1927 г.

Верховод*

Однажды июньским утром шестеро ребят пошли в лес за грибами: Алеша и Таня – брат и сестра, Миша и Рая, тоже брат и сестра, и Федька с Генькой – двоюродные братья. Девочки были семилетки, их братья лет по десяти, Генька – одиннадцати, Федька двенадцати лет.

Генька был разноглазый: один глаз серый, другой карий; голова – дыней, грудь куриная, волосы светлые и торчали, как плавники; руки цепкие, и ноги ступали отчетисто, точно слышали где-то барабан; тонкие губы сцепились плотно и имели надменный вид; около губ белые следы лишаев; нос длинный, и подбородок вперед.

Федька же был расплывчатый, мясистый, тяжелая голова книзу, губы в обвис, на тупом носу капли пота. Он нес кошелку для грибов за спиною и, хоть кошелка была пустая – только кусок хлеба да два огурца, – все-таки по-рабочему гнулся.

Генька держал свою кошелку в руке.

– Не отставать! Эй! – прикрикнул Генька на девочек, и девочки, набиравшие дорогой тощие букетики полевых цветов, названия которых они не знали, тут же, заслышав окрик, бежали, схватившись руками.

Глядя на них с презрением, вот он спросил их вдруг:

– А сколько будет два да два?

– Четыре, – ответила Таня баском, плеснув золотой косичкой.

– Четыре, – согласилась с ней Рая, отбросив со лба черные кудряшки.

– А два мильена да два мильена? – спросил Генька.

– Ты с ума сошел, – тихо удивилась Таня.

Этого уж не посмела повторить Рая, только уширила выпуклые черные глаза и повела узким плечиком.

А Генька даже не посмотрел на них. Он командовал брату:

– На тропку сворачивай!

– Зачем? – и медленно вытирал с носа пот рукавом Федька.

– Тебе сказано? – прикрикивал Генька, и Федька поворачивал на тропинку с дороги, а за ним, перекидывая с руки на руку свои корзиночки, шли Алеша с Мишей.

– Это мы опять на дорогу выйдем? – спрашивал Алеша певческим голоском.

– А то куда же? – рубил четко Генька.

– А в лес когда же свернем? – любопытствовал Миша, скрежеща на звуке «р».

– Когда будет, – отзывался Генька, не желая говорить длинно, едва разжимая надменные губы, ногами слушая невидимый барабан.

Дорога шла в гору изгибами; по тропкам совсем было круто, но ребята с жаром взбирались по тропкам, потому что так скорее лес.

Необыкновенное солнце сияло. Каждый лист в кустах светился насквозь. Всех жучков, которые спрятались в листьях, было видно, и Миша, черненький, худенький мальчик, любитель жучков, бабочек, стрекоз, то и дело выхватывал их на ходу вместе с листьями, кричал радостно: «А вот еще один!» – показывал всем над головою и швырял подальше в кусты.

Рот у него был галчиный на маленьком лице, шея, как стебелек… Он все ахал от умиления, и Генька говорил ему строго:

– Прикрой едалку, а то ворона влетит!

Миша темнил глаза, свешивал голову, но шагов через десять восхищался снова и сиял. Рубашонка у него была линючая, синяя с красной вышивкой.

Алеша старался держаться ближе к Федьке. У него одного из всех на голове торчала беленькая шляпка-лопушок. Он был такой же сытенький, как сестра, только чернобровый, и от дороги и солнца раскраснелся. Рубашку он снял и положил в корзинку и аккуратно работал острыми локтями и крылышками лопаток.

– Ты обожгешься!.. Я вот маме скажу! – ворчала на него сзади Таня баском, а он оборачивался к ней, хмурил брови, поджимал губы и грозил кулаком.

Как девочки, так и Миша с Алешей только в первый раз вырвались далеко от дома. Лес они видели только издали, и вот идут туда теперь – их отпустили. Это было для них сказочно, ошеломляюще, а Федька спокойно говорил Алеше:

– Мы в прошлом году ходили, одних груздей по кошелке принесли, а сы-рое-жек там!.. Мы их прямо ногами топтали, несмотря что красивые!.. Там же их тьма-тьмущая…

– Я знаю: грузди… Большие такие… Грузди, рыжики, опенки, шампиньоны, – скороговоркой насчитывал Алеша. – А сыроежки – это какие?.. Их разве сырыми едят?

Он не говорил, а почти пел, притом книжно, отчетливо: мать его была учительница.

Дорога все взвивалась и дыбилась в гору. Кусты становились выше; под ногами все сырее.

Дня три назад прошел сильный дождь (вот почему и собрались за грибами), и здесь, повыше, становилось уже заметно, что это был за дождь в горах. Даже тропинки были размыты и изрыты дождевыми потоками, и висели над ними подмытые корни трав.

– Вот когда груздей! – нюхал воздух Федька. – Я их за то люблю, эти грибы – большие.

– Такие будут? – распяливал свою ладошку Алеша.

– Гм… Вот так большие!.. А не хочешь – вместо лопуха голову накроешь, чтоб не очень жарко!

– Не отставать там! – кричал тем временем Генька на девочек и с презрением выговаривал Мише: – А тебе бы только чтобы мухи!.. Тоже за грибами идет… Мухобой!

Миша смотрел на него виновато и начинал сильнее работать голыми ногами, очень тонкими и с кривыми коленками.

Кошелка у Геньки была в левой руке, а в правой – хлыст из орешника. Этим хлыстом он то и дело бил по сочным листам кустов, наклонившихся над дорогой, и Миша косился на этот хлыст опасливо: вдруг возьмет да ударит его по спине или по голым ногам.

Кустарник становился все раскидистей, все выше, и, наконец, поднялись над головами ребят молодые дубочки.

Дубки эти были разрежены нарочно, – торчали под ногами свежие пеньки, а вдали, сквозь их спицы, как птицы в клетке, виднелись два дровосека: старик с бородкой серой и молодой – в красной рубахе.

Ребята остановились было, но Генька крикнул:

– Чего стали?.. Нечего стоять.

– Это что они? – спросил Миша.

– Ничего они… Рубят и все.

– Зачем? – спросил Алеша.

– Во-от – «зачем»?.. Уголь палят.

– У-голь?.. Какой уголь?

И девочкам куда больше, чем мальчикам, хотелось посмотреть на старика и парня, которые делают уголь, но уже нырял впереди Генька, и они побежали за ним, боясь отстать.

На корову с медным колокольчиком наткнулись в лесу – пеструю, рыжую с белым, брюхатую, один рог обломан… Водила длинным хвостом, как веером.

– Ко-ро-ва! – сказали враз обе девочки, очень удивясь.

– Смотри-и!.. И коло-кольчик! – пропел Алеша.

– Это лесникова, – объяснил Федька, а Генька обернулся презрительно:

– Что? Коровы никогда не видали?

Пахло сырой травой, сверкало солнце на толстых листьях, вякал колокольчик.

– Грып! – удовлетворенно сказал вдруг Генька, сорвал розовую сыроежку, разломил и бросил. – Червивая!.. Вали дальше! Сейчас они пойдут!

Брошенный гриб поднял Миша, к нему подскочили девочки и смотрели на первую в их жизни сыроежку во все глаза: каждой хотелось разломить ее и разглядеть червяков.

– Откуда они, червяки? – спросила Таня Мишу.

– А я знаю? – отозвался сурово Миша.

И Генька кричал спереди:

– Вы итить так иди, когда вас взяли!

Вот и лес… Тот лес – настоящий, который видели только издали, который издали – синий… Наконец, лес, и дубы нельзя обхватить руками, и вверху только кое-где кусочками, клочочками небо, и так высоко оно, что больно шее.

Здесь девочки уже боялись отставать, здесь они держались как можно ближе к Геньке, который то и дело говорил однообразно, но зато чрезвычайно деловито:

– Грып!.. А вон еще грып!

Каждый гриб он разламывал тут же и червивые бросал и даже на Алешу, наиболее нехозяйственного из всех, действовал заразительно.

Толстые рыжие масленки выпячивали желто-зеленые рыхлые животы; хорошенькие сыроежки в розовых платочках выглядывали из-под палых листьев; аспидные свинухи со впадиной на спинке сами просились в руки, но Генька с Федькой искали только груздей, которые были хитрее и глубже закапывались в лесной сор.

Алеша, и Миша, и девочки пытались и сами разглядеть где-нибудь груздевый бугор, но мешало все что-то. То необыкновенно пестрая птица пролетит низко мимо, сядет на дуб и застучит носом.

– Какая это? Вон, эта!

– Дятел, – отзовется Генька презрительно.

Или еще заворкует, как голубь, над головою какая-то с пушистым хохлом, сизая с голубизною, большая, совсем чрезвычайная.

– А эта?

– Горлинка, – скажет Федька.

Но Генька вступит начальственно:

– Ан вовсе не горлинка, а витютень!

– Тю-тю-тя, – пытаются повторить девочки, и им смешно.

Но разноцветные глаза Геньки строги и тонкие губы надменны.

– Вы зачем сюда шли? За грыбами?.. Вот и занимайся грыбами, а то домой нечего будет несть.

Раздавил Федька груздёвую семью: как-то нечаянно наступил обеими ногами и раздавил, а Генька это заметил.

– Эх, чертушко!.. Вот уж чертушко растет! – и толкнул он Федьку.

– Чего дерешься? – уставился тот.

– Еще хочешь? На! – ударил его Генька в плечо.

Федька поплевал на руки и сжал кулаки, однако Генька напал на него так стремительно, что сразу сшиб его с ног.

Федька сидел на земле и глядел на него с недоумением больше, чем с обидой, а Генька, отходя, говорил:

– Еще захочешь – еще получишь!

И тощие вихры его торчали, как петуший гребень.

Уже часа три прошло, как вышли из дому ребятишки, и уж проголодались младшие и потихоньку отламывали и жевали хлеб, но мало все-таки болталось нечервивых грибов в их корзинках, а Генька набил уже почти полную кошелку груздями.

И уж устали девочки, и Алеша с Мишей уже поглядывали кругом, нет ли где ручья, чтобы сесть и вволю напиться горстью, а Генька все вел их куда-то дальше, туда, где уж не видно было ни витютней, ни дятлов.

В лесу стало темнее вдруг.

– Что это? Затмение солнца? – пропел Алеша.

– Туча нашла, – ответил Федька.

– Ого! Туча! – крикнул Миша.

И тут же на него Генька свирепо:

– Чего кричишь? Тут тебе дом, что ли?.. Тут лес!

– До-ождь! – пропел Алеша.

Действительно, несколько капель дождя упало.

– Этот пройдет сейчас, – объяснил Генька и приказал: – Расходись туда, ищи!.. Вози ногами!

Но стало еще темнее, потом дождь посыпался тяжелый и шумный, как град. Залопотали листья вверху и кругом, сверкнуло вдруг, и тут же гром ударил.

Ребятишки переглянулись испуганно и поглядели на Геньку.

Но тот прикрикнул:

– Чего стали?.. Я сказал – сейчас пройдет, значит, пройдет.

– Намокнем! – испугалась Таня.

– От такого дождя намокнешь?.. Иди знай! Теперь не зима: высохнешь!

Гром еще догрохатывал, а Генька – волосы ершом и в разных глазах презрение и к дождю и к грому – двинулся, ногой разгребая сухолист; ребята за ним.

Только Таня шепнула Рае:

– Я боюсь… а ты?

Но Рая ответила:

– А дождь уж не капает.

И Федька впереди:

– Дождь и вовсе на город подался.

А Алеша наткнулся на стройный подорешник и радостно вскрикнул: «Грып!» – совсем как Генька.

Ребята вышли на полянку: направо и налево по большому дубу, посредине трава, но только вышли, зачастил вдруг снова дождь.

– На-мо-чит! – басом предположила Таня.

– Ого! Вот он! Дождь! – крикнул Миша и, вывернув голову, посмотрел на всех с большим любопытством. (Он любил дождь и вообще всякую воду.)

– Бежим под дуб! – крикнул Федька и вдруг ударился со всех ног к правому дубу.

За ним тут же Алеша, за Алешей обе девочки, а Миша смотрел, как прикованный, на Геньку преданными черными глазами.

– Куда?.. Куда бежите?.. – кричал Генька, сам бросаясь к левому дубу.

Миша бежал за ним самозабвенно, следя за его пятками.

Когда он добежал до дуба, синяя рубашка его почернела от дождя, а между лопаток текло холодное.

– А они там! – сказал он чрезвычайно удивленно и показал Геньке рукой на Федьку и остальных, уже сидевших под своим дубом.

Но Генька сам это видел. Генька крикнул туда командным своим голосом:

– Беги сюда!

– Дожжь! – через поляну отозвался Федька и стал смотреть вверх, ища глазами, где ветки гуще.

– Ну, подожди, черт! – показал брату кулак Генька и снова крикнул: – Тебе говорят, беги сюда!

– Не побе-жим! – отозвался Федька за себя и за всех своих.

Миша видел, что Генька серчал. Не дождь тревожил Геньку, не гром, который опять зарокотал, – зло было на Федьку, да и на всех около него: как это побежали они, не дождавшись, куда побежит он… Миша это видел и смотрел на Геньку вывернутым лицом очень преданно, а о тех четырех – и о сестре своей – сказал возмущенно:

– Их избить надо, чтобы знали!

Дождь как будто поредел, но блеснула розовая молния, так что заломило глаза, и ударил гром над головою, тут же за молнией.

Миша испугался такого сильного грома и посмотрел на Раю под тем дубом: Рая и Таня крестились.

– Крестятся! – прошептал про себя Миша и потом погромче Геньке: – А там уж крестятся! Гы!..

– Все сейчас же беги сюда! – приказал Генька, привстав и сделав из ладоней рупор.

– Не по-бе-гём! – раздельно за всех своих отозвался Федька.

– Ой, и бить буду! – крикнул Генька свирепея.

Дождь между тем переставал, сочились тонкие струйки.

– Как бить будешь?.. Хлыстом?.. – пропел тонко Алеша.

Шагов пятнадцать была полянка. Зеленая трава на ней теперь обвисла, тяжелая от капель. Вдруг Миша увидел, что Генька закатывает штаны до колен; и бормотал при этом Генька:

– А, так?!. Я тебе счас, постой!

И вот вскочил он со стиснутыми губами и кинулся по мокрой траве к правому дубу, сжав кулаки, оставив и кошелку свою и хлыст. Миша рванулся за ним, тоже с кулаками, воображая, как с налету накинется он на Алешу и собьет его с ног.

И они уже добегали, когда осияло их вдруг и ослепило, и тут же раскололось небо с таким грохотом, что оба они упали, едва добежав, упали ничком, и Миша не успел ничего понять, ослепленный и оглушенный.

Первое, что увидал Миша, очнувшись, были мокрые грязные пальцы Генькиной ноги около самых его глаз. Пальцы эти сжались и разжались – значит, Генька был жив.

Потом очень несмело чуть повел глазами Миша подальше и увидел, что Рая лежит ничком, раскинув ноги, и рядом с нею Таня лицом кверху, а глаза закрыты, как мертвая.

На остальных он побоялся глядеть, но перевел глаза с грязных пальцев Генькиных ног выше и заметил, что так же несмело, как он, не совсем раскрытыми глазами на него глядит Генька.

– Гень! – шепнул он.

– А? – отозвался тот тихо.

Холодно было. В ушах шум. Пахло паленым.

Миша уперся руками в грязь и поднял голову. И тут же по привычке вывернул шею так, что стало видно дуб, под которым они недавно сидели с Генькой.

Дуб не стоял почему-то, а лежал – валялся, весь был расшвырян, и не больше как в двух шагах пришелся один его толстый сук.

Миша сразу встал на ноги, удивленный, и Геньке шепнул:

– Гляди!

Вся поляна была завалена сучьями с белой изнанкой неживых уже листьев, точно те два дровосека – старый и молодой – срубили только что дуб.

– Как это? – перебрал губами Миша.

Оглянулся, а на него, как спросонья, бессмысленно глядел Федька, лежавший на спине, а Алешина голова пришлась почему-то под его грибной кошелкой, которую обхватил он руками.

– А-а-а! – испуганно вскрикнул Миша и начал рыдать в голос.

От этого крика его и рыданий очнулся Алеша и вытянул голову из-под кошелки, а за ним девочки открыли глаза.

И потом несколько длинных мгновений усиленно, точно узнавая друг друга после долгих лет разлуки, смотрели ребятишки один на другого, и девочки горько разрыдались вслед за Мишей.

Из-под дуба они выбрались, когда перестал уж сыпаться дождик, а до того все глядели на другой дуб, вдруг расшвырявший по поляне все свои сучья.

– Это что? Это молния его так? – спросил Федьку Алеша вполголоса.

– А то кто же еще? – спросил Федька чуть слышно.

– А не гром?.. А почему говорят: громоотводы?.. – и совсем уже шепотом: – А больше не будет уж грома?

Еще дергался Миша от подавляемых рыданий, когда изумил его Генька: кашлянув по-взрослому в руку, поднялся Генька и пошел прямо к разбитому толстейшему опенью дуба, где перешагивая, где обходя вздыбившиеся на поляне сучья.

Он подошел и стал. Потом обошел его кругом. Потом увидел Миша, как он подобрал внизу свою кошелку с груздями и хлыст.

Миша осмелел и увидел, что осмелел также Федька, приладил на спину свою кошелку и так же, как Генька, где перешагивая, где обходя, пошел через поляну.

Девочки ухватились за руки Алеши, и все пошли туда, к Геньке. Миша сзади всех.

Молния ударила в развилину толстых дубовых суков, в седло дуба, примерно на сажень от земли, и дуб обожжен был слабо – его только раскололо и расшвыряло совершенно таинственно и непонятно.

– А что, че-ерт! – сказал зло Федька, глядя на брата в упор. – Кабы мы к тебе тогда побежали, было бы и нам, как тому дубу!

– Было бы и нам! – повторил Алеша.

Девочки молчали, молчал и Миша, только таращил глаза и ждал, что он скажет.

Вот он разжал надменные губы.

– Это почему же это «было бы»?

– А потому, – сказал Федька.

– Почему это «потому», хотел бы я узнать?

– Потому!.. Мы бы перебежали, а молния бы ударила… Вот всем бы нам и крышка.

– И крышка! – повторил Алеша уже не певуче. – А что?

– Э-их! – вытянул Генька ехидно. – А не могла, что ли, молния в тот дуб вдарить?

– Как это?

– Так, очень просто… Вы бы сюда, а она бы в тот дуб, и всё.

– Что, она думает, что ли, молния?! – спросил Алеша.

– А ты чего лезешь! – осерчал на него Генька. – Тоже туда же: ду-ма-ет!.. Я думал, а не то что молния!.. Я думал: в тот дуб вдарит.

– В какой дуб?

– В ваш, вот в какой!.. А потом вижу, в этот полоснуть хочет, я и побежал.

– Врешь! Бить меня бежал! – крикнул Федька.

– Бить? Что я тебя, когда угодно бить не могу?.. Я тебя когда угодно могу!.. Хочешь, тресну?

И Генька ухватил его за горло левой рукой и поднял хлыст.

Назад из лесу шли куда быстрее, чем подымались в лес. Тропинки скользили под ногами. Вода с них сбежала уже, но глина размокла, размякла, – Таня упала и расшибла колено, но не плакала: ведь шли домой, и теперь все уже было ясно и на земле и в небе.

В небе только разорванные кучи облаков толпились и сваливали, и уж просвечивало синее, а на земле так все похорошело от дождя.

И все-таки ведь несут же они грибы, даже немного груздей дал им Генька.

Он идет впереди и держит хлыст, как отточенную саблю.

Вот какая-то большая птица, больше дрозда и с яркими синими крыльями, пролетела низко с куста на куст, прокричав по-вороньи.

– Какая это? – спросили девочки.

– Сойка, – ответил Федька.

– Сойка? – презрительно повторил Генька. – Много ты знаешь!..

Выждал несколько моментов и сказал раздельно:

– Называется сивограч, а совсем не сойка.

Вихры его высохли и стояли опять как петуший гребень, и губы были сложены надменно.

1927 г.

Гриф и Граф*

Коля Житнухин, мальчик лет пятнадцати, утром, когда, после сильного прибоя, утихло море, пошел с мешком подальше вдоль берега, не выкинуло ли где камсы.

Близко к городу незачем было ходить: тут, конечно, чем свет все было подобрано, и Коля забрался в глухие места. После долгого шторма странная стояла тишина, и море режуще сверкало, и берега пахли морем, а солнце грело, как греет оно в феврале на юге, когда небо чисто, и не дует ни с севера, ни с востока.

Белые стада чаек паслись на голубом недалеко от берега; тем вероятнее казалось Коле, что вот выйдет он подальше за камни, на укромный пляж, – и вдруг яркая кипень сонной камсы, переброшенной на взмыве какого-нибудь девятого вала… расставь мешок и греби в него рыбу, как гравий…

Коля зашел далеко, наткнулся на круглый мыс, который надо было огибать с тылу по чуть заметной козьей тропинке; а когда обогнул он его и новый кусок синеватого пляжа открылся, – сколько ни смотрел Коля, никаких ярких залежей камсы на нем не заметил, только совсем недалеко, снизу, шел густой запах падали.

Тропинка к морю была тут очень крута и вилась между камней, угловатых, огромных. Но когда Коля высунулся из-за камней и брезгливо глянул вниз, он увидел орла на выброшенном дохлом дельфине.

Орел-стервятник, истемна-серый, с голой, синей, как у индюка, шеей, рвал красные клочья дельфиньего мяса и глотал, тряся головою, – рвал и глотал жадно, – должно быть, сильно был голоден. Сидел он спиною к берегу и не заметил Коли, а Коля, едва только разглядел орла, весь насторожился, как дикарь-охотник, затаил дыхание и скосил глаза под ноги, – нет ли мелкого камня. Камень фунта в три весом был, и он осторожно за ним нагнулся.

Круглый голыш, обточенный когда-то морем, ловко пришелся к ладони и пальцам, Коля крикнул и, – чуть только орел, оглянувшись, развернул крылья и подпрыгнул, чтобы подняться, – бросил в него голыш.

Крылья эти были слишком огромная цель, чтобы промахнуться, – и орел не взлетел: он упал на бок на пляж рядом с падалью и забил одним только крылом, а другое подвернулось под него и вывернулось светлой изнанкой перьев.

– Попал! – крикнул Коля радостно кому-то – морю, солнцу или гранитным глыбам около себя – и сбежал вниз.

От радости удачи он, дикарь теперь, перестал даже замечать вонь от развороченной туши дельфина. Он видел только орла, и орел снизу, совершенно ошеломленный, смотрел на него, как на свою гибель, и шипел разинутым клювом. Он упирался здоровым крылом в песок и греб когтями, чтобы отскочить от земли и ринуться в надморье, но мешало подвернувшееся перебитое крыло. Глаза его на момент испугали мальчика, он отступил на шаг.

А тут сорвалась с голубой воды чайка и очень удивилась тому, что случилось на берегу. Подхватилась косокрыло и пропищала над Колиной головой:

– И-и-и!

И другая появилась за нею следом. И третья.

Кружились и визжали пронзительно:

– И-и-и!

Коля оглянулся – никого поблизости: пустой крутой берег, дохлый дельфин, чайки над головою – уже целая стая – и орел с огненными глазами, лежащий навзничь.

Стало немного страшно, и мутило от вони.

– Ты, черт! – крикнул Коля, чтобы себя ободрить, и бросил в орла мешком, а когда бросил, покрывши им грозный клюв и прижатые к груди когти, то сразу решил вместо камсы принести домой орла.

– Нет, брат, постой! – кричал он орлу, входя в азарт. – Ты не очень!

Он орудовал мешком, как маленький паук, к которому в сети попалась большая муха: подбегал и отскакивал, пытаясь набросить ему мешок на голову со страшным клювом, и набросил, и как раз в это время, преодолевши боль в крыле, поднялся на ноги орел и стал по грудь Коле, а Коля сразу сзади одернул книзу мешок.

Мешок был джутовый, новый, крепкий и длинный. Орел стоял в нем ослепленный, растерявшийся, неподвижный.

– И-и-и! – необыкновенно выразительно визжали со всех сторон чайки, никогда не видавшие подобного: орла в мешке.

А Коля разгорячился. Он растопырил руки, кинулся на мешок с добычей, свалил его подножкой и очень ловко и быстро стянул бечевой орлу ноги, так что только черные когти, высунувшись из мешка, могли распускаться и сжиматься, а сами ноги не двигались.

Потом он схватил мешок поперек, в охапку, и начал, поддерживая его коленом, карабкаться с ним вверх по той же тропинке между угловатыми гранитами, а за его спиной изумленно визжали чайки и отравляюще вонял дельфин.

Дом отца Коли, плотника Якова Кузьмича, был на отшибе. Не нужно было идти с мешком через весь город.

Чтобы орел не задохнулся в плотном мешке, Коля прорезал финкой щель против его клюва и нес мешок на спине, приладивши веревки. И спина Коли скоро почувствовала теплоту и тяжесть орлиного тела и взмокла сплошь.

Только черный Абдулла-хромой, в бараньей шапке, встретился на берегу: бросал сеть на мелкую кефаль, отчаянно ковыляя. Но не хотелось ему показывать орла, обошел его стороною.

– Э-эй!.. Чево несешь?.. Ка-амса? – крикнул Абдулла.

– Камса! – крикнул Коля.

На косогоре в кустах встретились ребята, вышедшие с топорами и веревками за дровами.

– Эй, Колька!.. Корчи тягнешь? – крикнули ребята.

– Ну да, корчи! – отозвался Коля и пошел не останавливаясь.

А когда подходил к дому, возившийся в земле карапуз, трехлетний братишка его, Ванятка, увидавши снизу в мешке орлиные лапы, очень оживился и залопотал:

– Пухук!.. Пухук!.. Пут-пух!.. Пух!..

– Ага!.. Петух, конечно, а то кто же, – согласился Коля. – Петушка тебе несу!

И только старшей сестре своей, Ксюте, старшей его и по школе на два класса, войдя во двор, где она кормила кур, сказал Коля устало, хрипло, но гордо:

– Живого орла притащил!

Ксюта поправила голой рукой ленту в русой косе и не поверила:

– Ври больше.

– «Ври»?.. А это тебе что? Цапля?

Развязал мешок и медленно начал стаскивать его кверху, открылся хвост подбитой птицы, концы крыльев, спина.

Но Ксюта не хотела сдаться: она даже не ахнула, точно ничего иного и не ждала от младшего брата. Она только еще раз перевязала ленту в косе, забросила косы за спину, подобрала волосы с боков (их было слишком много для ее небольшой головы, и они вечно занимали ее руки) и только потом совершенно спокойно сказала:

– Разве это орел?.. Это вовсе и не орел… Это называется вовсе гриф, а совсем не орел…

– Пускай гриф, а все-таки орел же!

– Гриф, тебе говорят!

Мать Коли была владимирская и говорила на «о», развешивая мокрое белье на веревке:

– Откуда это чертушко такой?.. Да он, страшилище, кабы курей не пожрал!

И правда, куры уже кричали в испуге и мчались со двора прятаться в сарай.

А гриф со связанными ногами и повисшим крылом стоял на верхней ступеньке ветхого крылечка и медленно поворачивал голову, и когда маленький Ваня, войдя во двор, увидел, какой «пухук» стоит у них на крыльце, он заплакал и заспешил к матери.

Яков Кузьмич, человек уже старый, длинноногий и без трех пальцев на левой руке, работал в соседней деревне и пришел только к вечеру, когда гриф сидел уже в большой клетке, сбитой для него Колей из старых досок; сидел он копною, как сидят грифы на взгорьях, по морским берегам, неподвижно и в то же время наблюдающе зорко.

Сломанное крыло ему Коля пытался выправить, но оно совершенно неподобранно свешивалось ниже хвоста; бечевку на ногах Коля разрезал ему ножом, осторожно просунувши для этого руку сзади, сквозь планки клетки.

Всегда приносил с работы Яков Кузьмич стружки и щепки и сваливал их в сарае, – так сделал он и теперь, не заметивши на дворе клетки. Но зато закричала и залаяла встревоженная собака, с ним вернувшаяся, Граф, наполовину гордон, наполовину дворняга.

Лай у него был громкий, так что Яков Кузьмич спросил его из сарая:

– Что, Грах, али кот чужой?

Выйдя, увидел, что не кот, разглядел огромную птицу и попятился, а Коля, появившись на крыльце, сказал отцу важно:

– Видал, какой?.. Это я его камнем!

– Ты?

– Я.

– Камнем?

– Камнем.

– Как же ты его допер?

– Так и допер…

Гриф смотрел и на этого нового длинного человека так же презрительно-спокойно, как смотрел раньше на его жену, дочь. Он даже шеи не вытянул, а стоял нахохлясь.

И так как все мысли Якова Кузьмича вот уже лет тридцать были направлены на то, чтобы добывать для семьи деньги, то он сказал, наконец, подумавши:

– Кто же у нас черта такого могёт купить?.. Прежде бы какой господин богатый на чучело польстился, а теперь кто?

В это время Граф, переставший лаять, подбирался к клетке ползком. И вот, короткий, с рычаньем, бросок его к клетке, и тут же он отскочил с ошеломляющим плачущим визгом: это гриф, наблюдавший за ним, стремительно клюнул его в затылок.

Года три назад Графа звали еще Графчиком, он был забавным щенком. С ним возились дети Якова Кузьмича, как все дети. Ему говорила Ксюта:

– Ах, Графчик, Графчик!.. Ка-кой ты замечательный пес!.. Замечательнее тебя нет собаки на всей земле!

А Коля добавлял густым голосом:

– Даже нет и на всем небе!

Графу это нравилось: он жмурил глаза и сладко зевал от удовольствия. Поверил ли он в то, что нет собаки замечательнее его, но с другими собаками держался он необыкновенно важно. Грудь у него была широкая, голос трубный, шерсть густая, черная… Это был красивый пес.

На больших хищных птиц, которые вились иногда над их двором и от которых неистово кричали куры, он привык смотреть, как на врагов: он бросался за ними по косогорам и лаял, и казалось ему, что это от него они улетели, что это он прогонял их… И вот теперь, в сумерки, на дворе он визжал, как ошпаренный кипятком, катался по земле, перекидывался через спину, вскакивал, бросался к Якову Кузьмичу… У него точно вертячка, как у овец, появилась.

Все из дома выскочили на его визг.

На затылке Графа оказалась рана. Ее промыли водой, приложили к ней мокрой глины. Собака крупно дрожала.

Когда промывали, Яков Кузьмич обращался к дочери:

– Посмотри получше: черепка он ему не провалил?.. Мозги не вылазят?

Коля бормотал:

– Сунулся!.. Вот и получил… А зачем было соваться?..

Графа уложили на свежей соломе, накрыли дерюжкой, и весь вечер, пока не уснули, слушали, как он стонет по-человечьи, и по склонности человеческой кого-нибудь ругать – ругали Колю.

В утро этого несчастного дня Граф вышел из дому вместе с Яковом Кузьмичом и Колей, но скоро дороги мальчика и отца его разошлись, – надо было выбрать, за кем идти. Граф усиленно думал. Длинноногий хозяин пошел сутуло, даже не взглянув на него, а мальчик звал его и хлопал себя по ляжке. Граф побежал за ним, чуть скуля и продолжая думать: куда может идти мальчик с мешком? Куда-нибудь близко, должно быть?.. А длинноногий хозяин, – он знал уже это, – пойдет на целый день верст за пять от шоссе, и потом лесом горным, где все так таинственно, и можно обежать верст двадцать пять вокруг, пока хозяин прошагает пять. Представивши это, Граф на первом же завороте отстал от мальчика и стремительно бросился догонять Якова Кузьмича.

Пахло в это утро тончайшими запахами первых дней весны в долине, белыми подснежниками с гор, палым листом лесных высоких деревьев, ночлегами вальдшнепов, лисьими норами, барсучьим следом, совсем еще свежим, – должно быть, только этой ночью прошелся, – сыромятными, совсем еще новыми постолами на одной из тропинок, подкованными ослиными копытцами на шоссе, рассыпанными кем-то сушеными грушами, – и разве можно перечислить все то новое, что попалось ему в это утро под раздвоенный на конце, всевбирающий, жадный до запахов нос?..

Он носился, взмахивал ушами, останавливался иногда, слушал, нюхал, смотрел, подымал ногу, кружил, рыл передними лапами, иногда лаял в чаще и сам изумлялся круглоте и упругости своего лая.

А в деревне, где провел этот день Граф, такие были смешные псы с обрубленными ушами и заросшими сивым волосом мордами, что он глядел на них высокомерно, презрительно, через плечо и рычал предостерегающе, когда они подходили знакомиться, подымая ноздри и крутя хвостами.

В это утро гриф долго кружился над берегом, пока заметил выброшенного прибоем дельфина.

Распластанные на сажень крылья, носившие его уже тридцатую весну, – до чего же они казались ему прочными!.. Чуть шевельнул ими, – и вот уже перемахнул через Яйлу в степь, откуда море только едва синеет в дымах, и вон – направо – один большой город, налево – другой, прямо к северу – третий… А внизу видно каждую овцу из отар, каждого зайца, барабанящего утреннюю зорю передними лапками на полянке… Но у овец еще нет ягнят, – это будет через месяц, – а заяц забьется в кусты при малейшем шуме над головой… Это не добыча – это только приманка для глаз.

Тридцатая весна, тридцатая весна!.. Тишина, ширина, и всходит солнце над огромнейшим морем… И, бросивши вниз раза четыре свой горловой клёкот, долго в это утро любовался гриф своими горами, своим морем и своим солнцем, пока опустился на свою добычу: кто мог бы отнять у него этот подарок ему моря к тридцатой весне? Никто, конечно.

Слабо, с перерывами, до полночи повизгивал Граф.

То он старался глубоко зарыть голову в солому, то вытягивал ее и лежал оцепенело… Иногда он слышал, как мимо ворот пробегала чужая собака, но не пытался лаять. Даже ворчать он не мог.